Переулок-музей: какой архитекторы и краеведы видят реконструкцию первой улицы Благовещенска

Амурские краеведы и архитекторы ожидают важного события: по решению губернатора в этом году разработают концепцию сохранения и реконструкции первой улицы Благовещенска — переулка Релочного. Предложения и инициативы о преображении «рёлки» поступали с конца прошлого столетия. Как отмечают заинтересованные, все эти годы не хватало политической воли и поддержки властей. Что значит первая улица для амурской столицы, как история возвращалась туда в современные дни и каким знаковый переулок видит творческая интеллигенция в будущем — в материале «Амурской правды».

История первой улицы

Известный амурский архитектор Валерий Сикерин назвал переулок Релочный «сердцем града Благовещенска». Это первая улица города, откуда началась жизнь форпоста России на дальневосточных рубежах.

— Как описано в исторических документах, когда Муравьев-Амурский вторично прибыл на Усть-Зейский пост, сотник Травин отчитался ему о гибели казаков-первопоселенцев. Первой трагической зимой, которую не пережила почти половина экспедиции, тела складывали в сарай, его называли «мертвокладень». Весной людей перезахоронили, сарай разобрали. А бревна стали основой для строительства первого деревянного храма, которым занимался священник Александр Сизой, прибывший на Амур с генерал-губернатором, — рассказывает Валерий Сикерин, как появился первый дом Благовещенска — Свято-Никольская церковь.

Исторические здания Свято-Никольской церкови (слева) и Покровского собора в Благовещенске. Личный архив Ольги Тур.

Исторические здания Свято-Никольской церкови (слева) и Покровского собора в Благовещенске. Личный архив Ольги Тур.

«Благовещенск — единственный город в стране, начавшийся с храма», — отмечает увлеченная краеведением горожанка Ольга Тур. Свято-Никольская церковь была построена в 1857-м, а спустя двадцать лет, в 1879-м, в амурской столице возвели первое здание из кирпича. Это тоже был храм — в честь Покрова Божией Матери.

— Релочный — это все первое. Первое деревянное здание, собранное из бревен, которые были стенами морга казаков-первопроходцев, первое каменное здание, — рассказывает амурский краевед Евгений Литус, как вехи градостроительства тесно сплелись с историческими событиями нашего края.

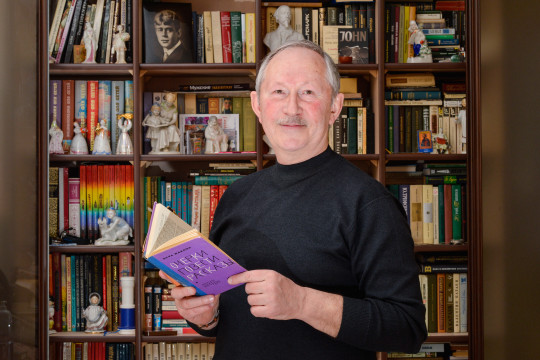

Евгений Литус больше 30 лет собирает старинные открытки с видами Благовещенска. Его мечта — открыть музей почтовой карточки. Хорошим местом для его расположения коллекционер считает переулок Релочный.

Евгений Литус больше 30 лет собирает старинные открытки с видами Благовещенска. Его мечта — открыть музей почтовой карточки. Хорошим местом для его расположения коллекционер считает переулок Релочный.

В пору советского воинствующего атеизма церкви безжалостно обезглавили, уничтожив их купола и колокола. Покровский собор разрушили. А вот здание деревянного храма в 20-х годах отдали под клуб пограничного кавалерийского отряда. В разные годы в нем был радиокомитет и отдел культуры горисполкома, затем детсад, потом кожвендиспансер. В 70-х краеведы добились, чтобы здание получило статус памятника истории. На удивление первый деревянный дом Благовещенска прослужил больше 120 лет!

Фото: Личный архив Ольги Тур

Фото: Личный архив Ольги Тур

— Я помню это здание! Я поступила учиться в 1978 году, оно еще стояло. Мы ходили в драмтеатр по Комсомольской улице и видели эту развалюшку — старую, окрашенную в зеленый цвет. Вокруг нее все было неухоженное, заросли бурьяна, — вспоминает Ольга Тур.

Как первые дома вернулись в Благовещенск

В 80-х первую благовещенскую деревяшку снесли вопреки тому, что она состояла на учете как исторический памятник. На Релочном не осталось ни одного упоминания о славном прошлом — просто улица с ветшающими бараками. «На месте бывших церквей был пустырь, деревянные дома и грандиозная помойка», — описывает неприглядные пейзажи Ольга Тур.

Фото: Личный архив Ольги Тур

Фото: Личный архив Ольги Тур

Первый шаг к воскрешению истории сделала православная церковь. С прибытием в Приамурье владыки Гавриила начали восстанавливать кафедральный собор. Под него отдали место на рёлке — рядом со снесенной в советские времена Покровской церковью.

Фото: Оксана Шишенко

Фото: Оксана Шишенко

— Кафедральный собор стоит не совсем на историческом месте, а между бывшей Покровской и Никольской церквями. Дело в том, что на фундаменте Покровского собора после его разрушения построили банк, ныне там банковский архив. Не сносить же его, — объясняет Ольга Тур.

2264

благотворителя пожертвовали деньги на строительство Свято-Никольской церкви. Фундамент храма залила за свой счет печально известная фирма «Россия»

Перед строительством собора провели раскопки и обнаружили могилы — первого священника протоиерея Александра Сизого, военного доктора Михаила Давыдова, предположительно дочери командира батальона, строившего Усть-Зейский пост, Языковой. Четвертое захоронение принадлежит неизвестному человеку. Останки были перенесены и перезахоронены после строительства. В 2003 году собор Благовещения Пресвятой Богородицы был освящен, здесь начались регулярные службы.

— Когда построили Триумфальную арку, кафедральный собор, владыку Гавриила спросили: «Что будем делать дальше?» Он ответил, что будет восстанавливать первый дом Благовещенска. А так как первым домом была церковь, то церковь и обязана вернуть его городу, — продолжает повествование Ольга Тур.

Так возобновилась борьба за возвращение Свято-Никольской церкви, начатая в конце прошлого столетия. «Краевед Виталий Геннадьевич Кильчанский начал будировать вопрос еще в 1988 году. Он писал письма в горисполком, что первый дом Благовещенска снесли несправедливо, что это преступление. Это действительно очень значимое здание. В нем молились, когда подписали Айгунский договор. Там был цесаревич, он пожертвовал деньги на содержание этого храма», — рассказывает горожанка.

Бревна заказали в Иркутске. Казаки-первопроходцы сплавлялись на Амур из Забайкалья по Шилке. В окрестностях Благовещенска тогда леса не было. И именно плоты казаков стали бревнами для мертвокладни, из которых потом собрали первую церковь. Фото Оксаны Шишенко

Бревна заказали в Иркутске. Казаки-первопроходцы сплавлялись на Амур из Забайкалья по Шилке. В окрестностях Благовещенска тогда леса не было. И именно плоты казаков стали бревнами для мертвокладни, из которых потом собрали первую церковь. Фото Оксаны Шишенко

В 2006 году созданный архиепископом Гавриилом и директором «Амурской ярмарки» Анатолием Телюком фонд «Возвращение» открыл сбор средств на воссоздание Свято-Никольской церкви. Как отмечают разработчики проекта, решение было более чем своевременным.

— Когда мы подняли вопрос и отвели землю для храма, там уже был запроектирован жилой многоэтажный дом, уже готовились начать стройку. Мэру Александру Мигуле удалось с застройщиком договориться, разубедить его, — вспоминает архитектор Валерий Сикерин.

— Когда мы подняли вопрос и отвели землю для храма, там уже был запроектирован жилой многоэтажный дом, уже готовились начать стройку. Мэру Александру Мигуле удалось с застройщиком договориться, разубедить его, — вспоминает архитектор Валерий Сикерин.

Валерий Яковлевич и стал автором проекта. Он провел титаническую работу, создав чертежи современной Свято-Никольской церкви только по фотоснимкам, сохранившимся в старых газетах и архивах. К примеру, чтобы определить размеры, зодчий считал бревна на фасаде.

— Бревна заказали в Иркутске, чтобы этот храм восстановить именно из иркутской сосны. Казаки-первопроходцы сплавлялись на Амур из Забайкалья по Шилке. В окрестностях Благовещенска тогда леса не было. И именно плоты казаков стали бревнами для мертвокладни, из которых потом собрали первую церковь. Священник Александр Сизой был из Иркутска, Иннокентий Вениаминов тоже. В таком решении заключается духовный смысл: связь времен, связь мест, связь с основателями города, — объясняет Ольга Тур.

Свято-Никольскую церковь построили за 1,5 года без единого гвоздя. «Сочленения деревянные стык в стык, старинными методами. Строители делали специальные вырубы, загоняли туда брус», — детально рассказывает горожанка, наблюдавшая за стройкой. Под первый венец сруба, в каждый угол, заложили медали с изображением святителя Иннокентия. Такие же подарили благотворителям, внесшим наибольший вклад в возведение святыни.

Свято-Никольскую церковь построили за 1,5 года без единого гвоздя. «Сочленения деревянные стык в стык, старинными методами. Строители делали специальные вырубы, загоняли туда брус», — детально рассказывает горожанка, наблюдавшая за стройкой. Под первый венец сруба, в каждый угол, заложили медали с изображением святителя Иннокентия. Такие же подарили благотворителям, внесшим наибольший вклад в возведение святыни.

Свято-Никольская церковь также стоит не на историческом месте. Возрождению памятного здания препятствовала бюрократия и частные интересы.

Фото: Личный архив Ольги Тур

Фото: Личный архив Ольги Тур

— На месте храма стоял очень старый дом, которой нужно было расселить. И оказалось, что там столько людей прописано и столько денег нужно… Мэрия затягивала сроки по земельному вопросу: не отказывала, но и добро не давала. И владыка принял решение строить на территории кафедрального собора, — повествует Ольга Тур.

Тем не менее две церкви, как и более ста лет назад, стоят рядом. Борьба за историческую справедливость была окончена победой волею амурчан. На возвращение городу его первого дома были собраны миллионы. «Тогда я работала в епархии казначеем. Чтобы столько людей жертвовало — такого больше не было никогда. Это был общегородской проект», — отмечает Ольга Тур.

Пятьдесят казаков — первые поселенцы на Амуре

В конце 50-х годов XIX века назрела необходимость определить границы Российской империи на востоке страны. В 1858-м на левом берегу Амура был основан Усть-Зейский военный пост, куда летом прибыла первая группа переселенцев — 60 забайкальских казаков. Руководил ими сотник Травин. Первая экспедиция тяжело пережила зиму — погибли 24 человека. На месте из захоронения ныне стоит поклонный крест и памятник в Верхблаговещенском. Несмотря на потери, летом 1857-го прибыли еще 100 казаков, и на Амуре началась полноценная жизнь. Весной 1858 года генерал-губернатор Николай Муравьев провел успешные переговоры с империей Цинь. Был подписан Айгунский договор, признающий левый берег Амура российским. В июле 1858 года император Александр II учредил город Благовещенск.

Переулок Релочный остался на открытках

Фото: Личный архив Ольги Тур

Фото: Личный архив Ольги Тур

Как рассказывает краевед и известный амурский коллекционер Евгений Литус, первой улице Благовещенска не очень повезло: ее обходили фотографы. В архивах хранится много снимков церквей, а вот карточки улицы в перспективе можно сосчитать по пальцам. «Фотография в те годы стоила дорого, процесс был сложным. А на Релочной не было ничего примечательного, кроме храмов. У меня есть только две открытки улицы, сделанные в дореволюционное время, в начале 20-го века», — рассказал АП Евгений Литус. Как улица выглядела в советское время, неизвестно.

Каким переулок будущего видят творческие горожане

В региональной инспекции по охране культурного наследия «Амурской правде» сообщили, что пока проект реконструкции Релочного находится в разработке. Творческая интеллигенция города надеется, что сквозной идеей перемен станет сохранение старины. Чтобы будущее напоминало о прошлом.

— Я за сохранение старых домов, которые там стоят. Пусть они и ничего выдающегося в зодчестве не представляют. Но все равно их стоило бы оставить как кусочек деревянного Благовещенска. Может быть, перекрыть переулок, сделать его пешеходным, восстановить деревянные тротуары, которые были по всему городу, — выдвигает идею Валерий Сикерин. — Как современный человек, я понимаю, что жить в деревянных избах, за которыми не следят, это анахронизм. Город должен расти и расстраиваться. Но сердце обливается кровью из-за того, что целые кварталы сносятся. Этот вопрос спорный. Если все снести и превратить в стекло и бетон, как бы мы не начали очень быстро об этом жалеть. Почему бы не оставить деревянный участок, чтобы вместе с ним осталась история нашего города.

Два бревна первого деревянного дома в Благовещенске, Свято-Никольской церкви, хранятся в Амурском областном краеведческом музее. Фото: Личный архив Ольги Тур

Два бревна первого деревянного дома в Благовещенске, Свято-Никольской церкви, хранятся в Амурском областном краеведческом музее. Фото: Личный архив Ольги Тур

Было бы здорово выкупить у собственников дома и раздать их под культурные объекты, исторические проекты, — поддерживает идею коллекционер Евгений Литус.