Неправильный чиновник: история основателя Амурской медакадемии Николая Шевченко

АП встретилась с дочерью главного реформатора системы здравоохранения области

Его называли фантазером и писали на него доносы в Москву, а он настойчиво шел к своей цели, реформируя систему здравоохранения Амурской области и убеждая партийных чиновников: «Нам нужен медицинский институт, где будут готовить врачей, которых остро не хватает региону!» 4 мая исполнилось 116 лет со дня рождения Николая Шевченко — человека удивительной судьбы и организаторского таланта. За 20‑летний период его руководства областным отделом здравоохранения в амурской медицине произошел настоящий прорыв — были построены областная клиническая и инфекционная больницы, онкологический и кожно-венерологический диспансеры, родильный дом, открыл двери Благовещенский мединститут. Как говорят сами медики, личность такого масштаба достойна памяти потомков. О том, как непросто принимались многие судьбоносные решения, о смелости и потрясающей работоспособности Николая Федотовича вспоминает его единственная дочь — доктор медицинских наук, профессор АГМА и продолжатель медицинской династии Елена Гордиенко.

Задачи ставил амбициозные

Мало ел, мало спал и никому покоя своей инициативой не давал — так можно охарактеризовать более чем 20‑летний период руководства Шевченко Амурским областным отделом здравоохранения, который он возглавил в трудный послевоенный период. А в Благовещенск Николай Федотович приехал в апреле 1947 года из Биробиджана, где к тому времени три года работал заместителем заведующего отделом здравоохранения ЕАО.

— Приехал сюда после больших раздумий и с амбициозной задачей — поднять на новый уровень медицину Приамурья, на тот момент самую отсталую во всем дальневосточном регионе. И мне кажется, ему это удалось, — улыбается Елена Николаевна, раскладывая на своем рабочем столе бесценный фотодокументальный семейный арсенал, которому позавидуют любые архивисты.

Мечтал стать художником и учиться в Одессе

Фото из личного архива

Фото из личного архива

Свой путь к высшему образованию Николай Шевченко начинал в церковно-приходской школе.

— Мы сначала над этим смеялись, — вспоминает Елена Николаевна, — а он говорил: «Вы зря смеетесь. Конечно, порядки там были строгие: мы учили Закон Божий и молитвы, но еще нам привили любовь к великой русской литературе, читали классику». Видимо, у папы были способности, потому что его одного родители отправили учиться в Николаевск. Там у него заметили талант к рисованию и отправили в Хабаровскую художественную школу, а оттуда — в Благовещенск. Оказывается, здесь в то время была очень хорошая художественная школа, которая славилась на весь Дальний Восток… Это удивительно, но папа всегда мечтал стать художником, о врачевании не было даже мысли. Однако вмешалась судьба.

«Папа, хотя и был самый маленький в семье, но всем помогал. Еще мальчишкой он бегал на пристань, чтобы продать еду пассажирам проходящих пароходов и принести в дом какую-то копейку. Был смекалистым и пробивным. Бизнесменом не стал, но его способности пригодились амурской медицине», — улыбается дочь основателя медакадемии.

После армии Николай Шевченко готовился поступать в художественное училище в Одессе — одно из лучших учебных заведений в СССР. Упаковав в огромный ящик свои художественные работы, он отправился на поезде сначала в Томск — там от туберкулеза погибал Федот Ефимович, которого пытались спасти родственники, но безуспешно — тяжелая форма, антибиотиков не было. Николай задержался в старинном университетском городе, чтобы ухаживать за отцом до самых последних минут его жизни. И в трагической ситуации 24‑летний молодой человек вдруг принял для себя неожиданное, но твердое решение: поступать в медицинский институт.

— Такая вот драматичная рокировка произошла в его судьбе. С мечтой о художественном училище папе пришлось расстаться навсегда. Возможно еще и потому, что у него украли все его картины, а ехать в Одессу с пустыми руками не имело смыла. В пути была пересадка, и при перегрузке большой его «художественный багаж» исчез. Судьба так распорядилась, наверное, чтобы даже и не вспоминал, и не жалел, — шутит Елена Николаевна.

Каким‑то чудом тогда сохранились две маленькие картины, одна из которых — с малороссийским деревенским пейзажем — много лет стоит на видном месте в кабинете дочери-профессора и напоминает об отце.

Голодные обмороки на рабфаке

Он начинал с рабфака — с рабочего факультета, где основательно готовили далеких от университетского образования молодых людей к поступлению в медицинский институт.

— Папа вспоминал, как трудно было, вплоть до голодных обмороков, — материальной помощи никакой. Большинство ребят вынуждены были подрабатывать, чтобы обеспечить себя не только скромной едой, но и топливом. Я удивляюсь, откуда у него еще силы брались на общественную работу. Он всегда был активный, что‑то организовывал, вступил в партию. И вот после второго курса его вызывает ректор ТГМИ и говорит: «Как коммуниста, партия направляет тебя в село Кожевниково Томской области для участия в подъеме сельского хозяйства. Продналог отменили, но пока крестьянам очень трудно. Ты организатор хороший, ты поедешь». Папа, конечно, расстроился, но он был коммунист и обязан выполнять то, что партия сказала. Поехал. Был заместителем председателя колхоза, председателем партийной ячейки. Народ его принял. Но это было совсем не его…

Колхозу Николай Шевченко помог, но цель — стать врачом и спасать людей — не оставил. Он попросил вернуться на санитарно-гигиенический факультет в институт. Ректорат пошел навстречу. Продолжать учебу после двухлетнего перерыва было архисложно.

— Я смотрела его зачетную книжку — она сохранилась; там, конечно, много «посредственно» стоит. Тройка раньше так называлась. Но основные предметы и госэкзамены папа сдал прилично, — заверила дочь.

Начинал санврачом в Городе юности

Шел 1940 год. В руках — диплом одного из ведущих вузов России, а выпускник Шевченко попросился на Дальний Восток, где требовались руки и талант молодых. Руководство вуза его просьбу удовлетворило сразу: не так уж много желающих было уезжать из университетского Томска на окраину страны. Более того, молодому специалисту дали рекомендательное письмо, которое он должен был предъявить депутату Верховного Совета СССР Валентине Хетагуровой — основоположнице знаменитого хетагуровского движения. На ее призыв в конце тридцатых — начале сороковых годов молодые чертежницы, инженеры, медработники и учителя из разных уголков СССР приезжали на стойку века — в совсем еще юный Комсомольск-на-Амуре.

«Инфекции зверствовали: оспа, холера, брюшной тиф, сыпной тиф. Смертность была колоссальная, в том числе младенческая: умирал практически каждый третий родившийся ребенок».

Свою трудовую деятельность Шевченко начал в Городе юности государственным санитарным инспектором. Вскоре грянула Великая Отечественная война, и единственным его желанием, как и многих молодых людей, тогда было — попасть на фронт. На множественные письменные обращения он получил отказ. В военкомате сказали: «Восток тоже работает на победу, и здесь нужны врачи — не исключено, что здесь тоже откроют фронт!»

Спустя три года Николая Федотовича назначили заместителем заведующего отделом здравоохранения Еврейской автономной области. Несмотря на трудности, работал с удовольствием и большой отдачей, что не осталось незамеченным. Неожиданно в апреле 1947 года Шевченко предложили возглавить отдел здравоохранения Амурской области (она тогда еще входила в состав Хабаровского края), где была сложная обстановка и просто катастрофический кадровый голод. Это был новый вызов, который он принял.

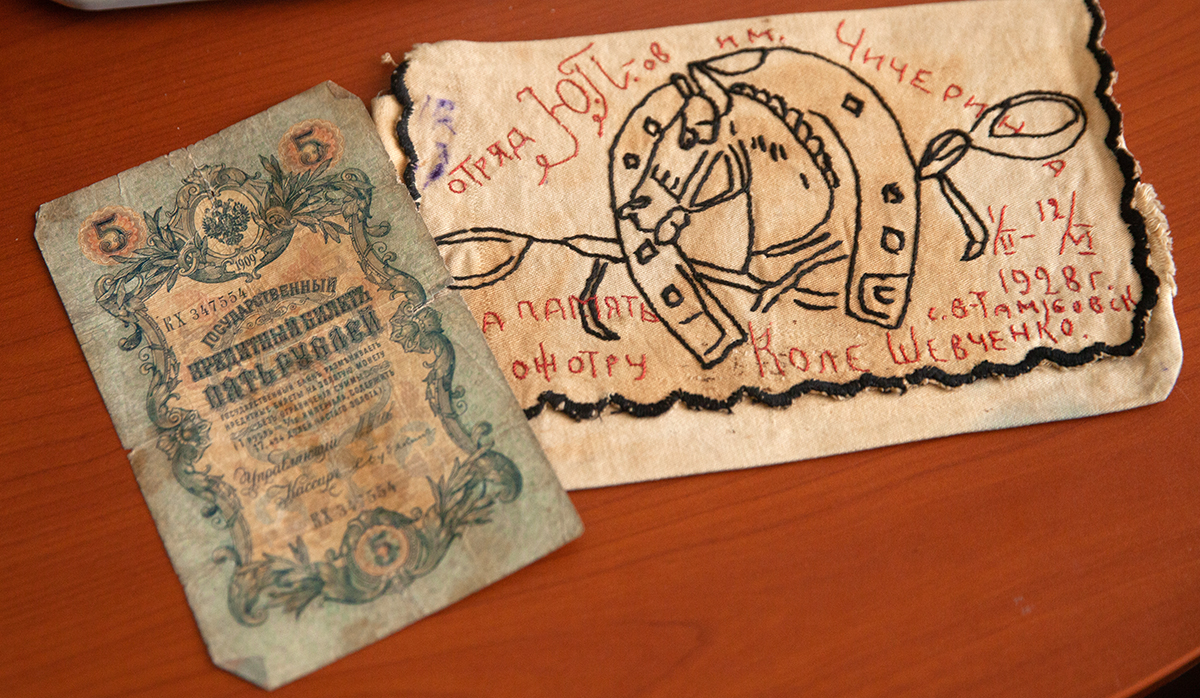

«Сейчас покажу вам один смешной документ, — Елена Николаевна достала конверт, датированный 1928 годом. — Этот конвертик папе вручили как председателю отряда юных пионеров имени Чечерина. В нём — кредитный билет 5 рублей. Такой организатор был, что никому не давал покоя. И детям тоже. Создал пионерскую ячейку, ребята активно работали. Откуда в нем этот талант — непонятно, но в жизни пригодилось». Фото: Владимир Воропаев

«Сейчас покажу вам один смешной документ, — Елена Николаевна достала конверт, датированный 1928 годом. — Этот конвертик папе вручили как председателю отряда юных пионеров имени Чечерина. В нём — кредитный билет 5 рублей. Такой организатор был, что никому не давал покоя. И детям тоже. Создал пионерскую ячейку, ребята активно работали. Откуда в нем этот талант — непонятно, но в жизни пригодилось». Фото: Владимир Воропаев

Почему врачи бежали из Приамурья

Семья Шевченко в год открытия мединститута в 1952-м: первый курс БГМИ — первый класс дочери Елены. Фото из личного архива

Семья Шевченко в год открытия мединститута в 1952-м: первый курс БГМИ — первый класс дочери Елены. Фото из личного архива

Принимая дела, Шевченко реалистично оценил ситуацию в регионе, а она была сложная: сеть лечебных учреждений развита слабо, катастрофическая нехватка врачей, много инфекций, в том числе особо опасных.

— Причем они не просто были — зверствовали: оспа, холера, брюшной тиф, сыпной тиф. Смертность была колоссальная, в том числе младенческая: умирал практически каждый третий родившейся ребенок. И меня поразило, что у нас здесь был природный очаг малярии — он существовал до 1949 года, — рассказывает Елена Николаевна. — Медикам здесь было чем заниматься, но сил не хватало. Проблем было много — и все их надо было решать.

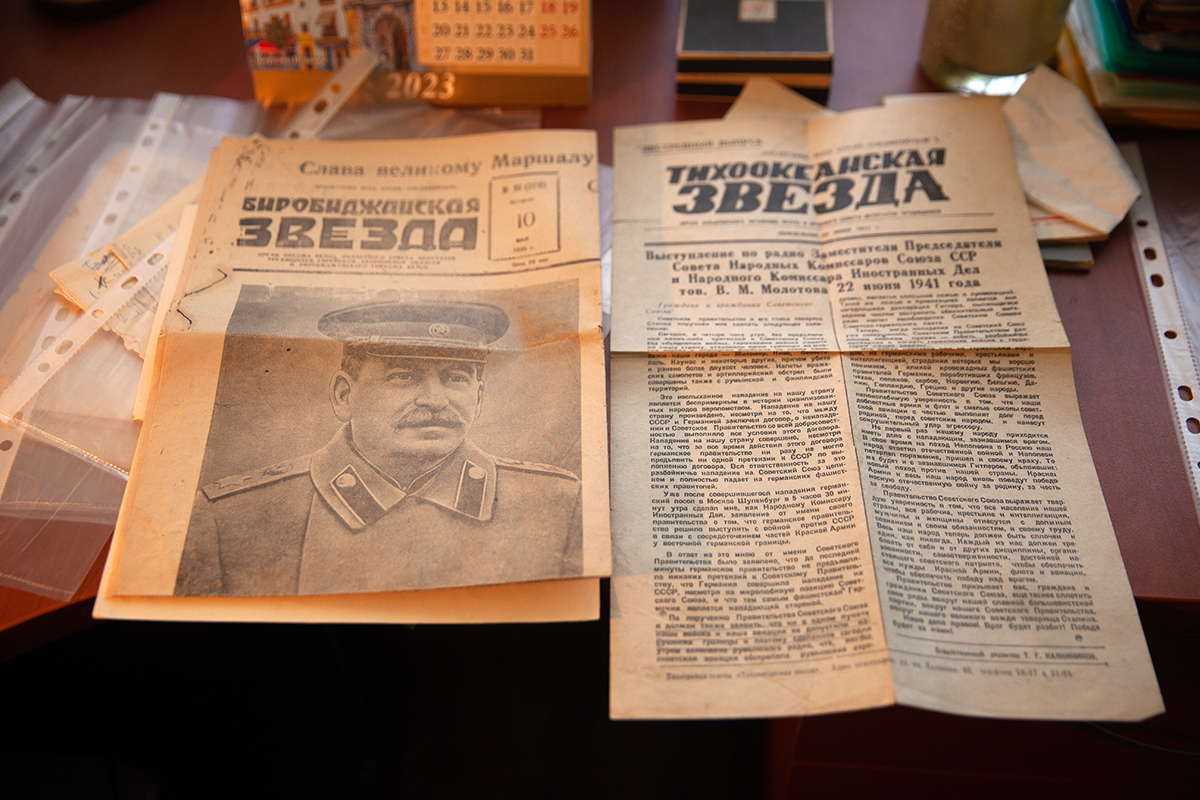

Николай Шевченко хранил всю жизнь две газеты — начало и конец войны. Фото: Владимир Воропаев

Николай Шевченко хранил всю жизнь две газеты — начало и конец войны. Фото: Владимир Воропаев

Молодых специалистов ежегодно распределяли в Амурскую область, но каждый второй сюда не доезжал. Недоезд молодых врачей до места работы в 1947 году составлял 57 процентов. Потому что нечем было заинтересовать молодых выпускников. Ситуация с кадрами была просто катастрофической — общая убыль докторов превышала 83 процента.

Шевченко было 40 лет, когда он во всё это окунулся. За год исколесил всю область. Ездил на чем только можно было, в том числе на лошадях, на лодках добирался до самых удаленных населенных пунктов. В течение года семья почти не видела Николая Федотовича — он побывал буквально во всех лечебных учреждениях. Известие о том, что Амурская область выделена из состава Хабаровского края в самостоятельное административное образование, застало его в августе 1948‑го где‑то в районе.

Добился строительства областной больницы

Тщательно изучив обстановку, Шевченко подготовил аналитическую информацию для руководства области о неблагополучном состоянии здравоохранения в регионе и свои предложения по улучшению ситуации. «По его личной инициативе в 1947 году в Совете министров и Министерстве здравоохранения РСФСР началась, как потом ее называли в Москве, «амурская эпопея», — с гордостью говорит дочь об отце, благодаря стараниям которого в октябре 1948 года было принято Постановление Совмина РСФСР, а затем родился Приказ министра здравоохранения РСФСР «О мерах помощи Амурскому областному отделу здравоохранения».

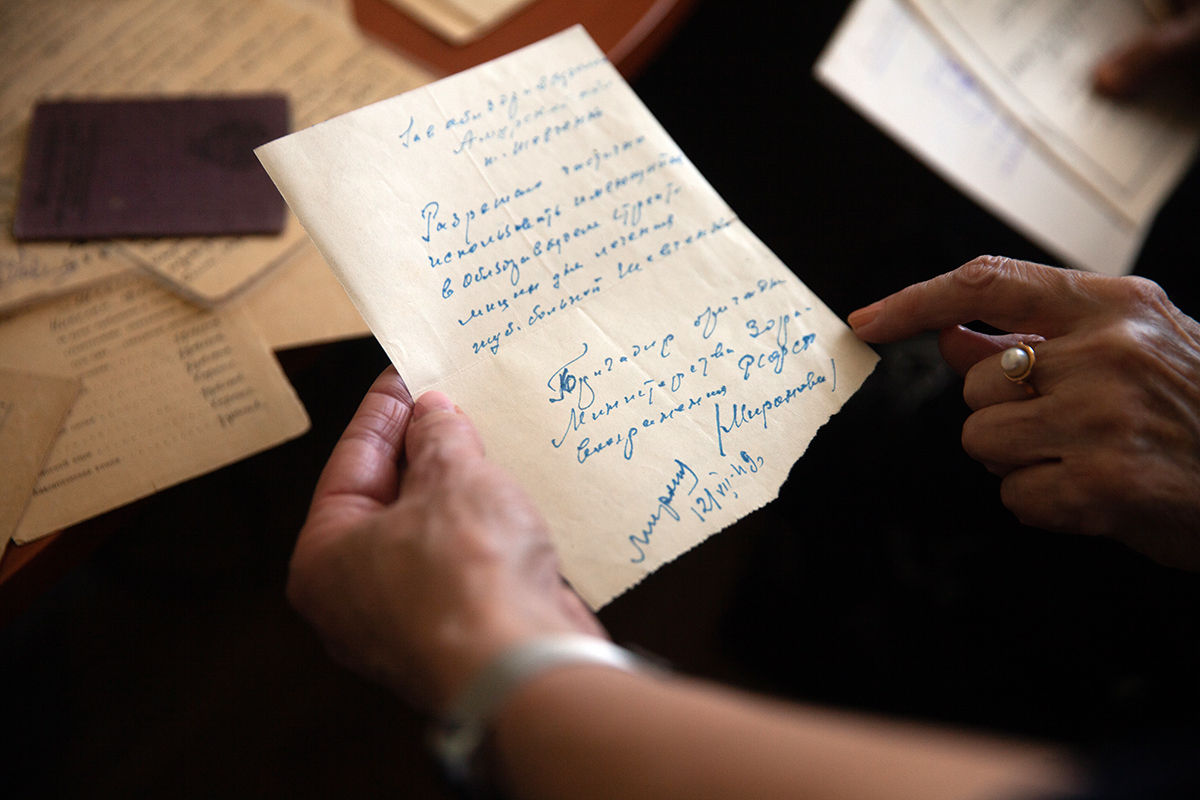

В семейном архиве есть любопытный документ: ответ из Министерства здравоохранения РФ, куда Николай Шевченко обращался с просьбой разрешить использовать стрептомицин для лечения сестры Валентины. Тогда препарат только появился, на его использование требовалось разрешение министерства. Отчетность была строжайшая. И заведующий облздравотделом Шевченко строго ее соблюдал. Фото: Владимир Воропаев

В семейном архиве есть любопытный документ: ответ из Министерства здравоохранения РФ, куда Николай Шевченко обращался с просьбой разрешить использовать стрептомицин для лечения сестры Валентины. Тогда препарат только появился, на его использование требовалось разрешение министерства. Отчетность была строжайшая. И заведующий облздравотделом Шевченко строго ее соблюдал. Фото: Владимир Воропаев

На основании этих документов в Благовещенске началось строительство областной клиники на 400 коек. В 1952 году Амурская областная больница была торжественно открыта. Наряду с этим завоблздравом Шевченко добился положительных решений в Москве о необходимости строительства в Приамурье онкологического и кожно-венерологического диспансеров, инфекционной больницы и родильного дома.

Шарж в «Амурской правде»

Елена Николаевна вспомнила критическую заметку в «Амурской правде» — кто‑то из журналистов областной газеты того времени решил «пропесочить» нового руководителя облздрава. Это был шарж: чиновник сидит за столом, обложенный стопками бумаг, и пишет, пишет, пишет…

— И действительно, документов было очень много: папа приходил домой и продолжал до самой ночи их разбирать. И он еще читал письма граждан, которых тоже было очень много. Во-первых, люди к нему шли с самыми разными проблемами, и он их принимал. У него кабинет был открыт для всех. Попробуй сегодня попади к любому министру на прием. В этом смысле папа был «неправильным» чиновником. Корни такие… — в глазах дочери блеснули слезы. — Работать в той обстановке было очень сложно: регион вывели в самостоятельную область, решался вопрос о финансировании этого огромного территориального массива, не освоенного тогда еще так, как хотелось бы. Обком партии и областное правительство (исполком) конфликтовали — каждый тянул одеяло на себя.

«Надо строить мединститут!»

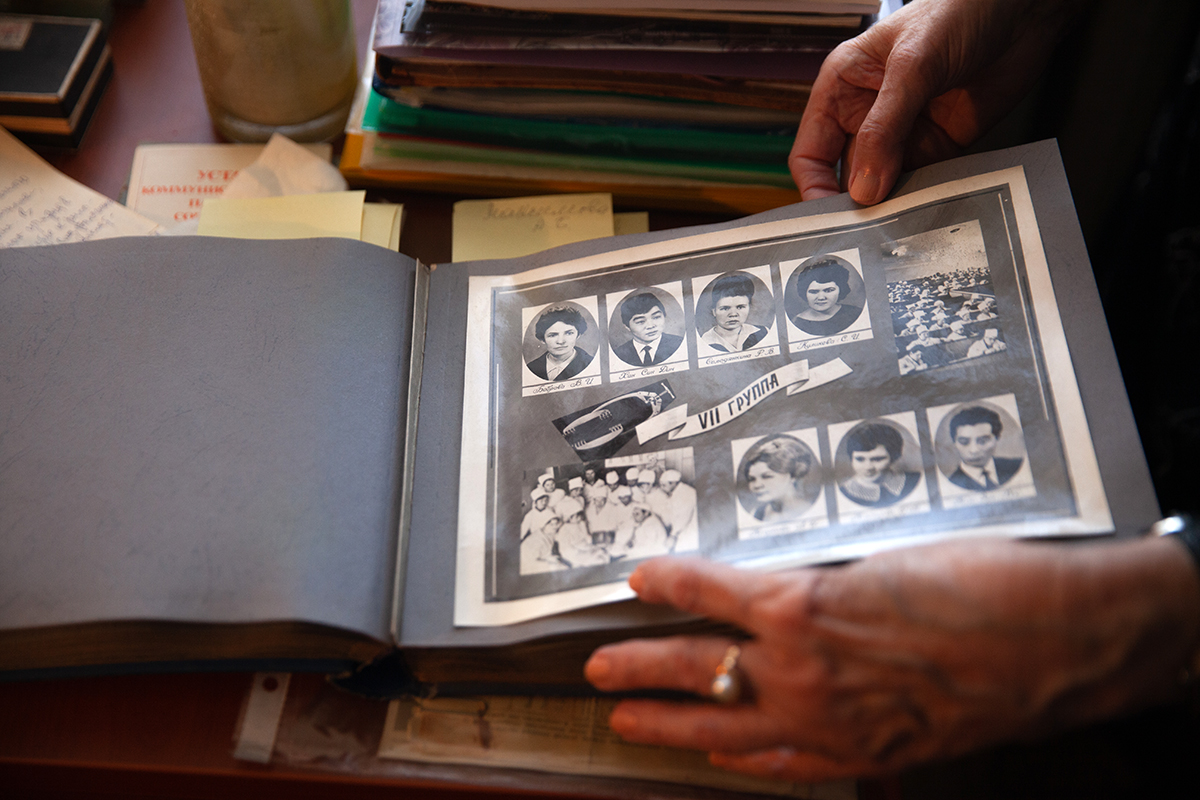

Первый выпуск БГМИ — в семейном альбоме Шевченко. Фото: Владимир Воропаев

Первый выпуск БГМИ — в семейном альбоме Шевченко. Фото: Владимир Воропаев

Шевченко вынашивал идею строительства в Благовещенске медицинского института не один год. Однажды пошел на прием к председателю облисполкома.

— Папа очень волновался и долго к этому разговору готовился, писал какие‑то документы, мама редактировала всё, — вспоминает Елена Николаевна. — Потом он рассказывал, что обстоятельно и аргументированно раскрыл председателю исполкома истинную картину дел в медицине, сравнил основные показатели с показателями соседних территорий — и это сравнение было не в пользу Амурской области. Завершил свой доклад он старым партийным лозунгом: «Кадры решают всё». И, помолчав, добавил лишь четыре слова: «Нам нужен свой мединститут».

Не удивительно, что многие к этой идее отнеслись скептически. Ведь тогда все средства шли на восстановление и развитие промышленности и сельского хозяйства — страна восстанавливалась после страшной войны.

Свою идею об открытии в Благовещенске мединститута Николай Федотович сумел высказать лично министру здравоохранения РСФСР. Сам поехал в Москву и повез от исполкома документы.

— После встречи с Марией Дмитриевной Ковригиной — легендарным министром здравоохранения СССР, он говорил: «Она — не чиновник. Всё понимает». Мама его спросила: «А как ты вообще к ней попал?!» Папа ответил: «Я записался на очередь на прием и принес секретарю шоколадку», — улыбается профессор АГМА.

В итоге предложение Шевченко о строительстве вуза начали изучать на самом высоком уровне — в то время как раз формировался перспективный план развития области для рассмотрения в Совете министров.

В Москву летели анонимки

— В 1950 году сюда приехала комиссия из центра, чтобы ознакомиться с положением дел на месте. Они проверяли базу, смотрели проекты, созванивались с Москвой. Помню, как папа приходил на перерыв и у него были страшные стенокардитические боли — так давило сердце, что он дышать не мог. Мама говорила: «Ты не выдержишь всего этого, у тебя будет инфаркт!» — вспоминает дочь.

Комиссия признала предложения руководства Амурской области о строительстве медицинского вуза аргументированными. Но не успели проверяющие вернуться в Москву, как в Благовещенск пришло тревожное сообщение из Минздрава СССР: направляем к вам повторно комиссию. Министр Ковригина лично позвонила Шевченко и сообщила, что есть сигналы о необъективности заключения комиссии, и что область не созрела для открытия института: дефицит клинических баз, помещений для вуза, отсутствие преподавателей и даже элементарного инвентаря, который необходим для первых курсов.

— Папа спросил: кто написал всё это? Наивный человек. Министр сказала, что письма без подписи, анонимные, но их обязаны проверить.

«Папу можно назвать авантюристом»

Вторую, уже более серьезную комиссию, возглавил будущий министр здравоохранения РСФСР Владимир Трофимов.

— Я его как сейчас помню, он приходил к нам домой. — улыбается Елена Николаевна. — Он оказался простым человеком. Мама тогда была в командировке, к нам приехала бабушка из Свердловска, она напекла беляши, и их угощала. К тому времени Трофимов поездил по отдаленным территориям области, куда‑то слетал на самолете санавиации. Помню, он говорил отцу: «Я понимаю, Николай, как тебе тяжело. Но давай будем дальше вместе дело делать».

Одна из двух сохранившихся картин Николая Федотовича. Фото: Владимир Воропаев

Одна из двух сохранившихся картин Николая Федотовича. Фото: Владимир Воропаев

Николай Федотович не знал, то ли обижаться на авторов анонимных писем, то ли благодарить их, но после работы экспертов в актах появились новые рекомендации по усилению финансирования мероприятий, связанных с открытием нового вуза.

— Папу можно назвать авантюристом: по тем временам создать институт на пустом месте! Кто писал анонимки, он так и не мог определить до конца своих дней, — заметила Елена Николаевна. — Как он собрал преподавательский состав — это отдельная история. В Минздраве издали приказ об организации института и сами стали принимать заявки на работу от желающих преподавателей. К нам приехали профессора из Ленинграда, Киева, Казани, Хабаровска, Иркутска. У всех были свои мотивы, конечно. Это и личная неустроенность, конкуренция, карьерные амбиции. Некоторые были, как папа, — романтики.

Первый звонок в БГМИ прозвенел 1 октября 1952-го, а к 1960 году в вузе уже работало 9 профессоров и 24 доцента.

«Ты знаешь, всё было хорошо»

— Он прожил 82 года. К нам приехали гости, — вспоминает Елена Николаевна последний день жизни отца, — мы собрались садиться за стол, а папа говорит: «Давайте без меня». Пошел и лег на свою кровать. Я подошла к нему, а он говорит: «Ты знаешь, всё было хорошо». Это были его последние слова…

***

« Амурская правда» запускает машину времени и возвращает популярное приложение

Амурская правда» запускает машину времени и возвращает популярное приложение

Возрастная категория материалов: 18+