Амурской сое сватают новую пару: зачем аграриям предлагают выращивать лён

Лён может стать отличной парой для сои, уверены специалисты. У этой культуры большие перспективы – спрос на нее растет на внутреннем и мировом рынках, а в ближайшем будущем переработка станет возможна и в Амурской области. Уже в 2026 году около Белогорска планируют запустить маслоэкстракционный завод с мощностью до 1 миллиона тонн. Что ждет рынок сои в ближайшие годы и как бороться за урожайность культуры амурским фермерам, рассказали коллеги из Бразилии, а селекционеры из Краснодара поделились преимуществами и сложностями в выращивании масличного льна. Экспертов выслушала и «Амурская правда».

Куда уходит соя

«Заниматься соей невыгодно — цена падает», — такое мнение последние три года приходится слышать от амурских производителей. Наша область ставит рекорды в выращивании этой культуры, но мировая экономика диктует свои правила. Главный партнер региона, соседний Китай, всё меньше заинтересован в продукции наших хозяйств. Продавать амурскую сою на российском рынке тоже нелегко — непростая логистика закладывается в цену, делая бобовый товар менее привлекательным для покупателей в других регионах.

Тарифная война между Китаем и США, а также пресыщение соей крупнейшего потребителя — главные тенденции на мировом рынке, что в конечном счете сказывается на цене бобов.

При этом Амурская область — часть мирового рынка, и всё, что происходит на нем сейчас, напрямую коснется любого, даже самого мелкого фермера.

— Россия в целом и Амурская область в частности — это часть глобального рынка. Балансы спроса и предложения и, соответственно, цены не могут существовать локально: «Благовещенск — Хэйхэ» — это часть мировых тенденций, — говорит директор по инвестициям и развитию ГК «Содружество» Павел Зарьков.

— Россия в целом и Амурская область в частности — это часть глобального рынка. Балансы спроса и предложения и, соответственно, цены не могут существовать локально: «Благовещенск — Хэйхэ» — это часть мировых тенденций, — говорит директор по инвестициям и развитию ГК «Содружество» Павел Зарьков.

Именно сейчас происходят глобальные изменения, которые производители зачастую видят в упавшей цене бобов со стороны Китая. Чтобы понять причины, нужно заглянуть глубже, что и предложили сделать амурским фермерам.

Война тарифов и пресыщение бобами

Нужно понимать, что Россия далеко не в топе поставщиков сои на мировой рынок. Так, в 2024 году импорт соевых бобов самому большому покупателю по ту сторону реки Амур составил 105 миллионов тонн, при этом доля России — 0,6 миллиона тонн, а доля дальневосточной сои — всего 0,5 процента. Весь Дальний Восток поставлял на экспорт в лучшие годы 1,2 миллиона тонн сои максимум.

44,8

процента в мировом производстве масличного льна составляет доля России по итогам 2024 года

Сейчас на мировом рынке сои развернулась настоящая тарифная война между США и крупнейшим потребителем сои — Китаем. Поднебесная держит 25-процентный тариф на импорт сои из штатов, фактически перекрыв поставки бобов из этой страны — американская соя с такими пошлинами становится неконкурентоспособной. Одновременно в конце прошлого года сложилась уникальная ситуация — впервые Китай стал сам экспортировать продукцию из сои.

— Мы видим тенденцию, которая проявилась в конце 2024 года и будет набирать обороты, — говорит Павел Зарьков. — Наш основной партнер, Китай, пресытился соей и начал экспортировать шрот и масло в Индию. Экспорт оценивается более чем в полмиллиона тонн — рост фактически пятикратный. И это будет влиять на ценовой уровень, что мы увидим уже в 2025 году. То есть Китай сам выращивает сою, глобальный рынок растет, и нам с вами предстоит на нём конкурировать.

Бразилия готова закрыть всю потребность в бобах

Бразильские аграрии согласились приехать в Амурскую область и дать практические советы коллегам уже на земле. Фото: ГК «Содружество»

Бразильские аграрии согласились приехать в Амурскую область и дать практические советы коллегам уже на земле. Фото: ГК «Содружество»

На фоне тарифной войны США и КНР главный поставщик сои на мировом рынке — это Южная Америка, а конкретно три государства: Аргентина, Парагвай и Бразилия, последняя страна держит пальму первенства. Производство сои здесь растет несколько лет и достигло 172 миллионов тонн.

Страна готова наращивать площади сои и дальше — об этом рассказали сами производители с другого континента. Они вышли на видеосвязь с Благовещенском, несмотря на поздний час в Бразилии.

5–6

градусов тепла — минимальная температура, необходимая для прорастания семян сои, то есть посевную можно вести в мае. Всходы льна выдерживают заморозки до –8 градусов.

Для амурских фермеров специалисты крупной компании StoneX подготовили свою аналитику. По их данным, соя из Америки будет терять свою конкурентоспособность на мировом рынке из-за высокой цены. При этом у Бразилии хватит земель под любой запрос рынка, в отличие от США, где вынуждены выбирать: отдать пашню кукурузе или сое, отметил старший консультант по управлению рисками Гильерме Чиоккари. И к сезону 2032/33 годов южная страна планирует вырастить уже 204 миллиона тонн сои.

В Бразилии есть опыт по выращиванию чистой сои, а также параллельно фермеры занимаются ГМО-соей. Под строгим контролем: земли чётко разделены, техника проходит тщательную обработку, проводятся постоянные анализы — всё это скрупулёзно вносится в единую базу.

Коллеги из далекой страны поделились своим опытом в работе с бобовой культурой. Конечно, Бразилия отличается от Амурской области во многом: там успевают собрать два урожая, тогда как наш регион крайне ограничен в сроках из-за сурового климата. Средняя урожайность сои в Бразилии вдвое превышает амурские показатели. Однако есть и схожие моменты: например, агрономов интересовало, как бразильцы борются с кислотностью почвы и обрабатывают семена. Коллеги приняли предложение приехать в Амурскую область и дать практические советы уже на земле.

Зачем Амурской области лён

Лён рано освобождает землю, и почву можно успеть подготовить к новому сезону. Фото сгенерировано нейросетью Sora

Лён рано освобождает землю, и почву можно успеть подготовить к новому сезону. Фото сгенерировано нейросетью Sora

Один из важнейших вопросов, которые обсудили производители, эксперты и ученые, — это севооборот. Без него не добиться лучших урожаев сои. И хозяйствам области предлагают разнообразить привычные культуры: взять в пару для сои масличный лён.

— Сейчас в Амурской области идет уборка зерновых, а цены на них нет. Это печально — занимаясь бизнесом, мы иногда вынуждены отдавать свою продукцию в минусовой результат, — говорит Татьяна Михайленко из ООО «Боринская биофабрика». — При этом цены на ГСМ, запчасти, удобрения растут. И единственная культура в нашем регионе, на которой можно было заработать, — это соя. Мы всегда смотрели в сторону Китая, но сейчас всё меняется. Мы понимаем, что без севооборота никак. Возможно, действительно будет более выгодно заменить зерновые другими культурами. Тем более сейчас строится новый завод — ежедневно проезжаю мимо стройплощадки около Белгорска.

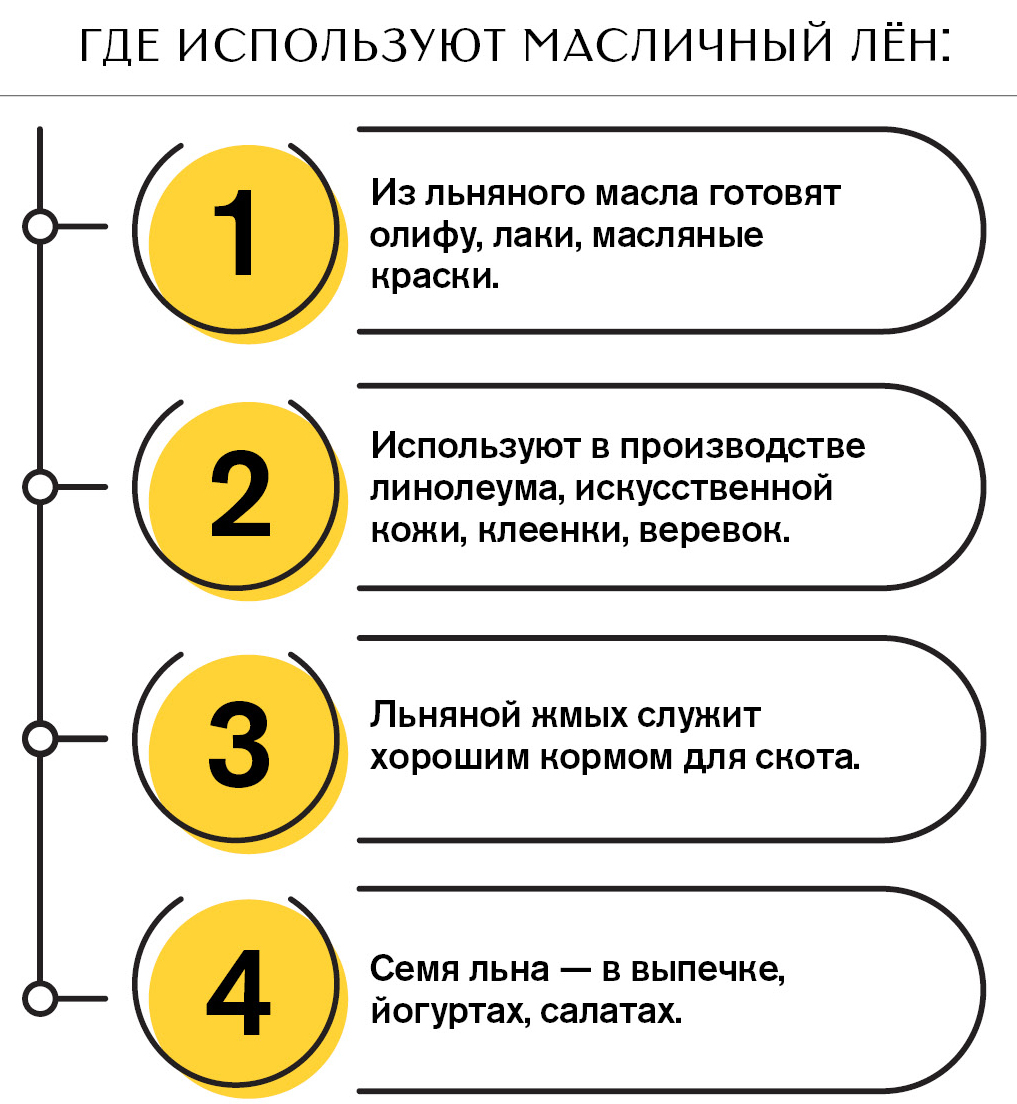

Сейчас масличный лён, из которого производят огромный спектр товаров, становится всё популярнее. За последние 20 лет посевы этой культуры в России выросли в 100 раз. Лидер по производству льна в нашей стране — Сибирь. Это Алтай, Омская и Новосибирские области, развивается в этом направлении Поволжье, Урал: Курганская и Челябинская области.

Для производителя лён привлекателен тем, что не требует больших затрат на выращивание, а закупочные цены на него — высокие.

Пик пришелся на 2022 год — тогда в нашей стране собрали 1,7 миллиона тонн. Однако потом интерес к этой культуре немного упал. Это связано с тем, что Европа ввела пошлины на сельхозкультуры из России, в том числе лён. Но рынки переориентировались: интерес к нашему льну есть со стороны Азии, и в этом году площади посевов снова вернулись к прежним показателям. В Амурской области пока были лишь первые попытки работы со льном: эту культуру в этом году посеяли в ООО «Казанское» в Серышевском округе.

Как прозвучало на конференции, пока большая часть льна, выращенного в нашей стране, уходит на экспорт — всё в тот же Китай. Но прогноз таков: внутренняя переработка будет развиваться, и для амурских хозяйств возможность реализовать свою продукцию даст новый завод.

— За пять лет объем закупок масличных культур в РФ вырос более чем в 3,5 раза. Мы закупаем не только соевые бобы, но и рапс, подсолнечник, рыжик и лён, — отметила директор по закупкам ООО Торговый дом «Содружество» Ирина Бровкина. — Последний сезон дал нам 3,5 миллиона тонн. В ближайшие два года этот объем вырастет вдвое за счет запуска завода в Курске и открытия завода в Амурской области. Доля сои занимает более 40 процентов в общем объеме. В Амурской области есть профицит производства соевых бобов, то есть производится сверх мощностей переработки. Более 700 тысяч тонн продаются за пределы: в другие регионы и в Китай. Но есть сложности с логистикой, а новый завод гарантирует сбыт внутри региона. Что касается масличного льна, сейчас он занимает небольшой объем переработки, но компания существенно наращивает мощности, в этом году они вырастут почти в два раза — до 400 тысяч тонн.

Повысить урожай сои и победить сорняки

Впервые на мировом рынке сложилась уникальная ситуация — Китай стал не только потребителем, но начал экспортировать свою продукцию из сои. Фото: ГК «Содружество»

Впервые на мировом рынке сложилась уникальная ситуация — Китай стал не только потребителем, но начал экспортировать свою продукцию из сои. Фото: ГК «Содружество»

О новой культуре производителям Приамурья рассказал ведущий научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур имени В. С. Пустовойта Виктор Зеленцов из Краснодара.

— Для производителя лён привлекателен тем, что не требует больших затрат на выращивание, а закупочные цены — высокие. По температурным режимам, по влагообеспечению выращивание масличного льна в Амурской области более чем возможно, — считает ученый, который трудится над выведением новых сортов льна. — Есть вопросы по избыточной влажности, так как у вас в августе идут дожди, но их можно решить подбором сроков посева и технологий для уборки. Я ознакомился с экспериментами, которые уже проводятся в регионе, — больших проблем в выращивании у хозяйств не возникло, а соя после льна показывает лучший результат.

— Для производителя лён привлекателен тем, что не требует больших затрат на выращивание, а закупочные цены — высокие. По температурным режимам, по влагообеспечению выращивание масличного льна в Амурской области более чем возможно, — считает ученый, который трудится над выведением новых сортов льна. — Есть вопросы по избыточной влажности, так как у вас в августе идут дожди, но их можно решить подбором сроков посева и технологий для уборки. Я ознакомился с экспериментами, которые уже проводятся в регионе, — больших проблем в выращивании у хозяйств не возникло, а соя после льна показывает лучший результат.

Главное, чем манит лён, — его цена: в среднем это 30–35 тысяч рублей за тонну. А в 2022 году ценник доходил до 62 тысяч. По предварительным оценкам, на урожай 2025 года стоимость составит 40–45 тысяч рублей за тонну.

— Сейчас растет спрос на лён в пищевой промышленности, так как в нем содержится большое количество полиненасыщенных аминокислот, и по содержанию омега-3 эта культура на первом месте. Лён также обладает противовоспалительным и антиканцерогенным действием, — говорит ученый.

1,4

миллиона тонн льна — прогноз урожая на 2025 год в России

Среди плюсов, которые обозначил селекционер, — устойчивость к заморозкам, а также способность посевов пережить 7–9 суток подтопления. Как отметили специалисты, лён хорош как предшественник: с его помощью можно побороться с самыми злостными сорняками. Лучше всего лён растет как раз после сои, что даст плюс 20 процентов к урожайности, а также хорошо ему на полях после кукурузы, картофеля и свеклы. Эта культура рано освобождает землю, и почву можно успеть подготовить к новому сезону. При этом есть особенность при уборке: для успешного сбора урожая для тянущейся культуры нужны новые ножи на комбайне или применение очесывающей жатки.

Как было озвучено, лён должен возвращаться на прежнее поле не ранее чем через 7 лет, и это одна из сложностей для аграриев Амурской области. Однако, по словам ученых, уже есть сорта, которым достаточно делать перерыв в 4 года. Этот вопрос проработают детально — такие встречи планируется проводить для фермеров региона и дальше. А для того чтобы взяться за новую культуру всерьез, планируется провести экспериментальные посевы и проверить, как разные сорта поведут себя в Амурской области. На встрече предварительно такую работу обсудили с амурским ВНИИ сои.

Лён вместо пшеницы, чечевица взамен сои: почему амурские аграрии идут на эксперименты

Лён вместо пшеницы, чечевица взамен сои: почему амурские аграрии идут на эксперименты