Всё началось в Липовке

Это совместный проект заведующей лабораторией интродукции Амурского филиала Ботанического сада-института ДВО РАН Анны Воробьевой и ее сына Ильи. Идея родилась случайно, когда семья поехала в село Липовка Тамбовского округа полюбоваться на лотосы.

— Там стоит информационный щит, на котором написано «Лотос Комарова» и размещена информация о растении. А о самом Комарове ни слова. Сын меня спросил: «А кто такой Комаров?» Я рассказала. И Илья заинтересовался: много ли у нас в области растений, названных в честь людей? — рассказывает Анна Воробьева о том, как появился их проект.

С этого и начались совместные поиски информации. Были проанализированы книги по ботанике, справочники, интернет-ресурсы. Результат оказался впечатляющим.

Исследователи-рекордсмены

Флора Амурской области насчитывает 1764 аборигенных (местных) видов растений и 260 заносных, которые попали на нашу территорию и стали активно размножаться. Из них 218 видов и 56 родов растений названы именами людей, то есть каждый десятый представитель амурской флоры. В названиях увековечено 179 фамилий! А некоторые растения названы в честь двух людей.

Среди исследователей есть свои рекордсмены. Абсолютный рекорд принадлежит Карлу Ивановичу Максимовичу — российскому ботанику, положившему начало изучению флоры Дальнего Востока. В честь него названы 14 видов растений Амурской области. Следом за ним идут Ричард Карлович Маак — натуралист и исследователь Сибири и Дальнего Востока и Владимир Леонтьевич Комаров — ботаник, флорист-систематик, географ, президент Академии наук СССР. В их честь названы 11 видов амурских растений.

Кроме растений, фамилии натуралистов отображены в названиях амурских животных и насекомых. Например, в честь исследователя Сибири и Дальнего Востока Ричарда Карловича Маака названы: самая крупная бабочка России — парусник Маака, известная в народе как махаон, а также редкая дальневосточная черепаха.

Однако ботанические «имена» некоторых представителей амурской флоры никак не соотносятся с исследователями и натуралистами. Например, знакомая многим леспедеца двуцветная — ветвистый кустарник с тонкими побегами и малиново-красными цветами, названа в честь фельдмаршала королевской армии Испании, который жил в 18‑м веке. Висенте Мануэль де Сеспедес, будучи в должности губернатора Восточной Флориды, дал ботанику Андре Мишо разрешение исследовать эту территорию в поисках новых видов растений.

Когда исследования были напечатана, оказалось, что название «de Céspedes» написано с ошибкой — как «de Lespedez». Отчего и произошло нынешнее ботаническое название растения. Леспедеца распространена не только в тропических и умеренных регионах Северной Америки, но и на нашем Дальнем Востоке, в Китае, Японии и вплоть до Австралии.

Ландыш Кейзке

В западных областях России растет ландыш майский, а у нас — дальневосточный, Кейзке, зацветающий в конце мая — начале июня. Растение названо в честь японского медика и ботаника Кейсуке Ито. Он широко изучал японскую флору и фауну, написал несколько книг по этой теме. Как врач создал вакцину против оспы, которая десятилетиями успешно применялась в стране и спасла жизнь множеству людей. Стал первым доктором наук в Японии, а в год смерти, в 1901 году, ему пожаловали титул, равнозначный барону.

Поскольку Кейсуке Ито изучал в том числе фармакологию, а ландыш является лекарственным растением и очень ядовит, то его назвали в честь японского медика и ботаника.

Прострел Турчанинова

Знакомый многим цветок, который в народе называют подснежником, — это прострел Турчанинова. Интересно, что это растение встречается во всех районах области, за исключением Селемджинского и Бурейского. За пределами Приамурья прострел растет в других дальневосточных регионах, в Сибири, а также в Китае и в Монголии.

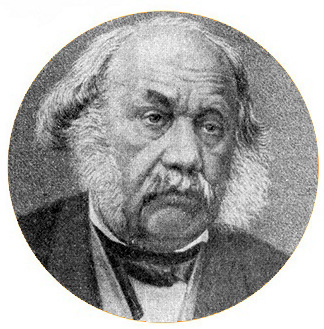

Николая Степановича Турчанинова называли «лучшим знатоком растений Азии среди своих современников». У него не было профильного образования, но ботаника с детства была его любимой наукой. После окончания университета Турчанинов переехал из Харькова в Петербург, где работал в министерстве юстиции, а затем финансов. С 1828 года Николай Степанович служил в Иркутске в должности финансового чиновника, в 1837 году стал важным государственным чиновником в Красноярске и фактически занимал должность губернатора.

Николая Степановича Турчанинова называли «лучшим знатоком растений Азии среди своих современников». У него не было профильного образования, но ботаника с детства была его любимой наукой. После окончания университета Турчанинов переехал из Харькова в Петербург, где работал в министерстве юстиции, а затем финансов. С 1828 года Николай Степанович служил в Иркутске в должности финансового чиновника, в 1837 году стал важным государственным чиновником в Красноярске и фактически занимал должность губернатора.

Всё свое свободное время Турчанинов отдавал ботанике. Он много путешествовал: сначала вокруг Байкала и по Даурии, потом сплавлялся по Шилке и Амуру до Албазина. Публикации флористических находок принесли ему известность в России и за границей, он собрал огромный гербарий, живые растения и семена для Санкт-Петербургского ботанического сада.

Умер Николай Степанович в нищете в Харькове. Когда нашли его тело, он прижимал к груди свою книгу «Байкало-даурская флора».

Красоднев Миддендорфа

179

фамилий известных людей увековечено в названиях растений, растущих в Амурской области. Это не только российские ученые, ботаники, натуралисты, но и политические деятели

Мало кто из дальневосточников называет это растение красодневом, обычно говорят — желтая саранка. Она растет в южной Европе и на Дальнем Востоке. Специалисты описывают шесть дальневосточных видов красоднева. Эти красивые цветы в природе живут всего лишь один день. И в букет их не собирают, потому что лепестки опадают уже через несколько часов. Несмотря на то что саранки зовутся жёлтыми, цветки красоднева Миддендорфа — яркого желто-оранжевого цвета.

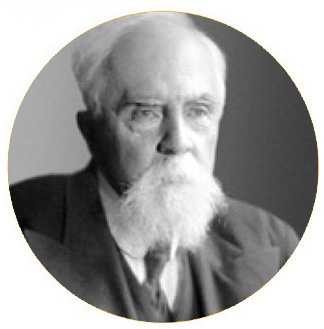

Путешественник, географ, зоолог, ботаник, натуралист, антрополог — всё это об Александре Федоровиче Миддендорфе, человеке незаурядного ума. Хотя в университете он изучал медицину, путешествия были его страстью. В 27 лет он организовал свою первую экспедицию в Северную и Восточную Сибирь, во время которой сделал множество открытий.

Отчет Миддендорфа об этой экспедиции был для своего времени наиболее полным естественно-историческим описанием Сибири. Следующая его поездка была на Дальний Восток, к Охотскому морю. Путешественники собрали ценный материал: картографировали и зарисовывали окружающие ландшафты, многочисленные таежные речки, долины, горные перевалы, расспрашивали встреченных якутов и эвенков о существующих тропах, охоте и промысловых животных. Экспедиция длилась 841 день.

Отчет Миддендорфа об этой экспедиции был для своего времени наиболее полным естественно-историческим описанием Сибири. Следующая его поездка была на Дальний Восток, к Охотскому морю. Путешественники собрали ценный материал: картографировали и зарисовывали окружающие ландшафты, многочисленные таежные речки, долины, горные перевалы, расспрашивали встреченных якутов и эвенков о существующих тропах, охоте и промысловых животных. Экспедиция длилась 841 день.

Миддендорф с товарищами прошел, проехал и проплыл больше 30 000 километров по тундре Таймыра, горным кряжам Якутии, таежным дебрям Приамурья и обледенелым берегам Охотского моря. Материалов, собранных Александром Федоровичем, было так много, что ученому понадобилось 33 года, чтобы обработать их, систематизировать и опубликовать.

Лиственница Гмелина

Лиственница Гмелина (даурская) — самое распространенное дерево амурской тайги. На ее долю приходится 13,4 млн гектаров, или почти 60 процентов покрытых лесом земель. Она растет повсеместно, кроме крайнего юга области. Наибольшие площади лиственничных лесов сосредоточены в Зейском, Тындинском и Селемджинском округах.

Лиственница — наиболее холодостойкое из всех пород деревьев. Она единственная из всех хвойных сбрасывает иголки на зиму и тем самым сокращает испарение, предохраняя себя от вымерзания. Растет лиственница медленно, иногда достигает высоты 25–30 метров и толщины до метра. Ее древесина слабо поддается гниению, поэтому используется в кораблестроении, для подводных и подземных сооружений. Дома, построенные из лиственницы, стоят по сто лет.

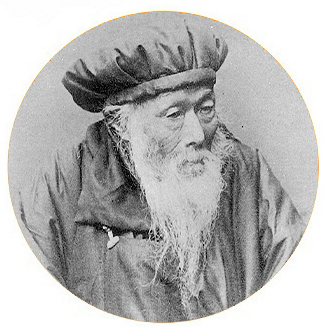

Иоганн Георг Гмелин — немецкий естествоиспытатель, врач, ботаник, этнограф. В 16 лет он окончил Тюбенгенский университет, в 18 лет приехал в Россию. А через 3,5 года его избрали членом Петербургской академии в звании профессора химии и натуральной истории.

Иоганн Георг Гмелин — немецкий естествоиспытатель, врач, ботаник, этнограф. В 16 лет он окончил Тюбенгенский университет, в 18 лет приехал в Россию. А через 3,5 года его избрали членом Петербургской академии в звании профессора химии и натуральной истории.

В 1733 году Гмелин участвовал во второй Камчатской экспедиции под началом Витуса Беринга. Это было самое масштабное исследование неизвестной земли на востоке России: в ней приняли участие более двух тысяч человек. Гмелин входил в экспедицию как натуралист. Он одним из первых обосновал разделение Сибири на две естественно-исторические провинции: Западную и Восточную, использовав для этого ботанические и зоологические коллекции экспедиции. По результатам исследования Сибири им были изданы 4 тома книги «Флора Сибири», где описаны 1178 видов растений.

Лилия Буша

Еще один представитель семейства лилейных, лилия Буша, растет во всех районах Приамурья, за исключением Тындинского. За пределами нашего региона встречается в Хабаровском и Приморском краях, Восточной Сибири, а также в Монголии, Северо-Восточном Китае и на Корейском полуострове.

Всего в мире насчитывается более 110 видов лилии, на Дальнем Востоке известны 9. Лилия Буша — одна из самых маленьких. В Амурской области растение занесено в Красную книгу как исчезающий вид.

Всего в мире насчитывается более 110 видов лилии, на Дальнем Востоке известны 9. Лилия Буша — одна из самых маленьких. В Амурской области растение занесено в Красную книгу как исчезающий вид.

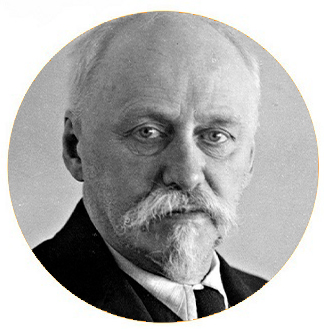

Николай Адольфович Буш — русский ботаник конца XIX — начала XX века, член-корреспондент Российской академии наук. Более известен как знаток флоры Кавказа, но занимался также растениями Сибири. Много путешествовал, за что Русское географическое общество наградило его медалью Пржевальского. Буш работал в Санкт-Петербургском императорском ботаническом саду, почти 20 лет — в Ботаническом музее академии наук, а с 1931 года — в Ботаническом институте АН СССР. Участвовал в составлении «Флоры Сибири и Дальнего Востока». С 1919 года и до самой смерти работал в университете преподавателем ботанической географии. Умер при эвакуации из Ленинграда в 1941 году.

Лотос Комарова

О лотосе Комарова знают все, сегодня он растет почти на 30 водоемах Амурской области. Но, кроме лотоса, имя известного ученого носят еще 10 видов растений: вероника Комарова, вздутоплодник Комарова, володушка Комарова, горечавник Комарова, камыш Комарова, малина Комарова, пушица Комарова, серпуха Комарова, чина Комарова, шероховатка Комарова. А в целом в России в честь Комарова названы реки, населенные пункты, улицы, ледники, 14 видов животных, 2 рода и 32 вида растений.

Владимир Леонтьевич Комаров родился в Петербурге в дворянской семье, с детства проявлял интерес к растениям. В студенчестве попал под надзор полиции за участие в революционном движении, поэтому добился через Русское географическое общество разрешения уехать на Дальний Восток.

Владимир Леонтьевич Комаров родился в Петербурге в дворянской семье, с детства проявлял интерес к растениям. В студенчестве попал под надзор полиции за участие в революционном движении, поэтому добился через Русское географическое общество разрешения уехать на Дальний Восток.

В 1895 году путешествовал по Амурской области, результатом чего стала его работа «Условия дальнейшей колонизации Амура». Потом последовало большое путешествие по Дальнему Востоку, Маньчжурии и Корее. Как итог: трехтомник «Флора Маньчжурии», который и сегодня считается классическим трудом по ботанике.

В начале 30‑х годов Комаров возглавил работу большого коллектива ботаников по созданию «Флоры СССР». В 1936 году был избран президентом Академии наук СССР. Основной его заслугой называют создание многочисленных баз и отделений академии, в том числе Дальневосточного.

Аудиогид по выставке

Рябчик Максимовича, фиалка Алисовой, маакия амурская, линнея северная, арсеньевия гладкая, энемион Радде — это только малая часть амурских растений, названных в честь исследователей и известных людей.

Чтобы как можно больше узнать об этих незаурядных личностях, и была организована выставка и лекция «Persona Botanica: Амурская область. Знаменитые люди в названиях амурских растений». В перспективе Анна Воробьева и ее сын Илья планируют сделать выставку виртуальной и разместить ее в открытом доступе на сайте Амурского филиала Ботанического сада-института ДВО РАН. А также записать аудиогид к выставке, адаптированный для учащихся начальной школы.

Фото растений: сотрудники АФ БСИ ДВО РАН Олег Жилин, Татьяна Веклич, Ирина Борисова, Галина Дарман.

Возрастная категория материалов: 18+

Шесть многодетных семей в Амурской области в этом году отпраздновали новоселье

Шесть многодетных семей в Амурской области в этом году отпраздновали новоселье

Добавить комментарий

Комментарии