Пока бьется сердце и движется кровь: отделению сосудистой хирургии областной больницы — 50 лет

Как в Приамурье создавалась и развивалась сосудистая хирургияЧто роднит сапера и сердечно-сосудистого хирурга? Оба выполняют свой долг без права на ошибку. Малейшая неточность означает конец. Любое осложнение при операции на сердце или сосудах влечет роковые последствия. Поэтому точность для выбравших это направление медицины — не просто королевская вежливость, а профессиональная обязанность. Как в Приамурье создавалась и развивалась сосудистая хирургия, «Амурская правда» узнала накануне «золотого» юбилея одноименного отделения областной клинической больницы.

Начинали с нуля

Человек жив, пока бьется сердце, и орган жив, пока к нему поступает кровь, — непреложные истины, которые понимает даже далекий от медицины человек. В том, что в области назрела необходимость создавать обособленное подразделение, занимающееся патологией сосудов, выдающийся кардиохирург Ярослав Кулик прекрасно понимал. Именно по его инициативе было создано отделение сосудистой хирургии. 25 ноября 1975 года в областной больнице начали оказывать квалифицированную помощь амурчанам с тромбозами, атеросклерозом, варикозом и другими заболеваниями сосудов.

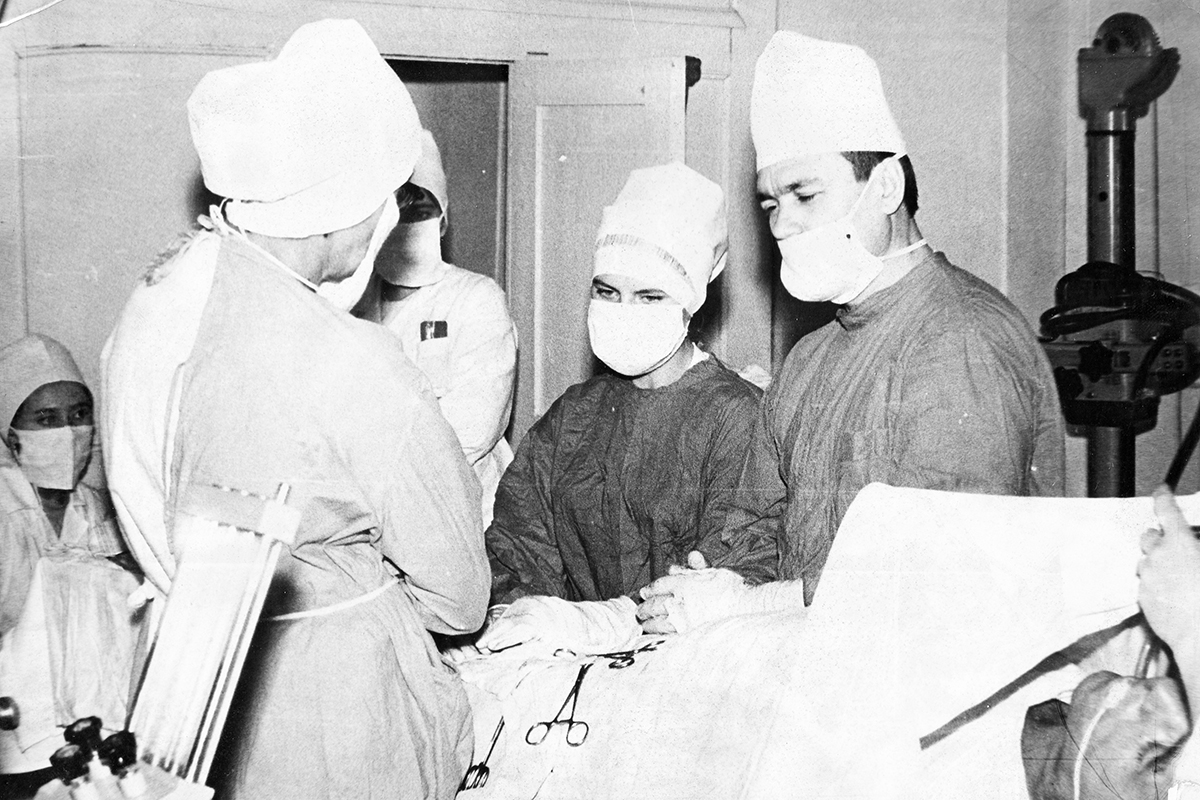

Возглавил отделение ученик Ярослава Петровича — Михаил Судаков, а к работе привлекли новоиспеченных хирургов, только-только получивших дипломы: Юрия Коновца, Людмилу Гриштопу, Раису Колотову. Под руководством опытных наставников они проводили первые операции при острой артериальной непроходимости, а также на брюшном отделе аорты — медицинские вмешательства, которые прежде в Приамурье не делал никто.

В 1995 году отделение переехало в новый корпус и увеличилось до 30 коек. К концу 1990-х значительно расширился спектр оперативных вмешательств. Амурские врачи в числе первых на Дальнем Востоке начали оперировать сонные, подключичные и позвоночные артерии, а также висцеральные ветви брюшной аорты, стали выполнять реконструктивные операции на венозных клапанах и при многоэтажных поражениях сосудистого русла.

Ангиографическое исследование сосудов (середина 1980-х гг.) Фото: АОКБ

Ангиографическое исследование сосудов (середина 1980-х гг.) Фото: АОКБ

Совершенно новый этап в истории сосудистого отделения начался с развитием рентгеноэндоваскулярной хирургии и внедрением операций на сердце, в том числе работающем.

— В сотрудничестве с отделением рентгенохирургических методов исследования и лечения, анестезиологии и реанимации мы стали выполнять гибридные операции при многоэтажных поражениях артерий. А также ангиопластику и стентирование артерий, эндопротезирование аорты при аневризмах, комбинированные операции при распространенных ангиоинвазивных опухолях брюшной и грудной полости и многое другое. Количество оперативных вмешательств увеличилось в десятки раз, растет уровень квалификации специалистов. Взять для примера операцию на сонной артерии: в 2000 году их было выполнено 5, а теперь ежегодно — 250. Раньше операция длилась не менее 3 часов, а сейчас в большинстве случаев — полчаса. Когда-то за такое брался только самый опытный специалист, а теперь это по силам хирургу первого года работы, — приводит пример заведующий отделением Артем Мазуренко.

Процедурный кабинет оборудован по всем стандартам. Фото: Дарья Дементьева

Процедурный кабинет оборудован по всем стандартам. Фото: Дарья Дементьева

Пациенты, которые еще 20-30 лет назад либо были обречены, либо имели единственную надежду в виде квоты на лечение в федеральном центре, теперь получают лечение в пределах своего региона.

— Не побоюсь сказать: уровень оказания медпомощи у нас соответствует европейским стандартам. Пациенты, ездившие на обследование в Корею или Японию, не раз передавали удивлённые реплики зарубежных докторов, узнававших, что операция проводилась в небольшом дальневосточном городке, — подчеркивает Артем Александрович.

Уровень медпомощи в сосудистом отделении АОКБ по достоинству оценили и лучшие сосудистые хирурги России. Именно Благовещенск стал столицей 21-й Всероссийской конференции по вопросам сосудистой хирургии в августе этого года. Амурская областная больница принимала у себя гостей из Москвы, Ярославля, Санкт-Петербурга, Казани, Архангельска, Новосибирска, Тюмени, Ростова-на-Дону. Ведущие специалисты под председательством президента Российского общества ангиологов и сосудистых хирургов академика РАН Юрия Белова не только обсудили актуальные вопросы сосудистой хирургии, но и осмотрели отделение. Сказать, что были удивлены, — ничего не сказать. Сошлись во мнении, что амурские пациенты в надежных руках.

Стены тоже лечат

Для раздачи препаратов используют именные таблетницы. Фото: Пресс-служба АОКБ

Для раздачи препаратов используют именные таблетницы. Фото: Пресс-служба АОКБ

Ежегодно в отделении выполняется более 1 200 плановых и экстренных операций на сердце и сосудах. Тысячи спасенных жизней и сохраненных конечностей. Здесь работают на результат, но и о процессе не забывают, ведь лечение — это не только операции, перевязки и лекарства. Условия пребывания в стационаре также играют огромную роль. «Больница — не курорт» — эта шаблонная фраза, но пациенты амурского сосудистого отделения ее не произносят. Потому что здесь не найти продавленных кроватей или обшарпанных стен. «Как в зарубежных клиниках!» — не сговариваясь, восклицают пациенты, впервые попавшие в отделение.

Более

30

тысяч операций выполнено в отделении сосудистой хирургии за 50 лет.

Капитальный ремонт, завершенный в отделении два года назад, был проведен по проекту, разработанному на основе доказательного дизайна. Стены в палатах и коридорах красили не абы как, а с учетом расположения: теплые оттенки — на северной стороне, прохладные — на южной. Чтобы восстановлению пациентов не мешал посторонний шум, использовались звукоизолирующие материалы. Палаты рассчитаны на 3-4 человека, в каждой есть кондиционер, бризер, кнопка вызова медперсонала, индивидуальные светильники. В холле установлен телевизор и книжная полка — своеобразный книгообменник, в котором любой человек может взять книгу или оставить после почтения свою.

Для тяжелых больных оборудована палата интенсивной терапии: специальные датчики считывают жизненно важные показатели (пульс, давление, сатурацию и т. д.) и отображают их на экранах в режиме нон-стоп, что позволяет медикам следить за состоянием больных, не тревожа их лишний раз.

Конечно, таким отделение было не всегда. Прежде чем обосноваться на счастливом седьмом этаже, подразделение переезжало 4 раза. Причем на каждом новом месте сотрудники своими силами делали косметический ремонт, хотя понимали, что очередное место — временное.

— Нас никогда не заставляли красить стены или белить потолки. Просто, когда заведующий берет в руки кисть, совесть не позволяет оставаться в стороне, — признаются сотрудники.

Даже во время пандемии ковида, когда отделение изолировали, персонал использовал время с пользой: занимался малярными работами.

Общее дело

На работе в ординаторской. Фото: Пресс-служба АОКБ

На работе в ординаторской. Фото: Пресс-служба АОКБ

Вообще, коллектив в отделении — дружный, текучки кадров почти нет. Среди врачей и медсестер немало тех, кто работает по 20-30, а то и почти вдвое больше. Например, у сосудистого хирурга Юрия Коновца стаж в отделении — 50 лет, а у палатной медсестры Ирины Соколовой — без малого 40.

Большинство из тех, кто сегодня оперирует больных, сами начинали в отделении медбратом или санитаром. Так, Никита Голов устроился сюда 10 лет назад, еще будучи студентом. Стать сосудистым хирургом мечтал едва ли не со школьной парты — перед глазами был пример старшей сестры, которая уже училась в медакадемии и интересовалась ангиохирургией. Начинал Никита медбратом. Потом, обучаясь в ординатуре, брал дежурства, а с 2021 года начал оперировать пациентов с сосудистой патологией. Теперь брат и сестра — коллеги. Анастасия Мамонтова ведет прием в областной поликлинике, но диспансерными больными не ограничивается: чтобы не потерять хирургическую сноровку, дежурит в стационаре.

Молодой, но подающий надежды хирург Кирилл Бичахчян тоже вырос из медбрата. «Воспитание достойной смены» и «преемственность поколений» в отделении — не пустые слова. Перспективных специалистов здесь присматривают со студенческой скамьи.

В кабинете у старшей медсестры. Фото: Пресс-служба АОКБ

В кабинете у старшей медсестры. Фото: Пресс-служба АОКБ

— Медицина — это сфера, в которой нужно выкладываться по полной, неважно, кто ты: санитар, медсестра или врач. Конечно, сперва тяжело, но если есть желание, то всё осуществимо. Помню себя 30 лет назад: после окончания медучилища я первое время работала диетсестрой в сельском детсаду. Когда устроилась в больницу, честно призналась: уколы ставить боюсь. Ольга Петровна Давыдова, которая была в то время старшей медсестрой в отделении, дала мне месяц на раскачку — назначила постовой медсестрой. А потом поставила перед фактом: переводишься на ставку процедурной. Я от страха перед внутривенными инъекциями едва ли не плакала. Но делать нечего, взяла себя в руки и через пару недель уже и уколы ставила, и перевязки делала, а в 2009 году на меня возложили контроль за средним медперсоналом в отделении, — рассказывает старшая медсестра отделения Елена Разумец.

Сотрудники отделения сосудистой хирургии являются многократными лауреатами премии «Лучшим врачам России» в номинации «За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека».

Как когда-то ее наставница рассмотрела в робкой девчонке ответственного человека, так и Елена Григорьевна теперь безошибочно определяет будущих профессионалов. В прошлом году, например, в отделение устроились санитарами первокурсники — братья Данил и Максим Ермаковы, с третьего курса они намерены продолжить работу уже медбратьями. Как знать, может, после получения диплома и ординатуры они станут сосудистыми хирургами? Заведующий отделением известный в Приамурье ангиохирург Артем Мазуренко тоже начинал с санитара.

— У сосудистой хирургии большие перспективы. Это понимают все, поэтому в нашем отделении так много молодых докторов. Моя же задача не просто научить их работать руками, но и посеять в их головах зерна правильного отношения к своему делу. Я застал еще хирургов старшего поколения, которые были носителями высоких идей. Они лечили людей, а не просто выполняли клинические рекомендации. И в каждом пациенте видели человека, а не абстрактный организм. Хочу, чтобы те, кто придет нам на смену (а это уже поколение, хорошо знакомое с искусственным интеллектом), сохранили тягу к врачеванию в изначальном смысле слова. Только тогда все научные достижения и новые технологии принесут пользу человечеству, — убежден Артем Александрович.

Из трудного подростка – в ведущие хирурги

Артем Мазуренко — заведующий отделением и его ровесник. Фото: Пресс-служба АОКБ

Артем Мазуренко — заведующий отделением и его ровесник. Фото: Пресс-служба АОКБ

Артем Мазуренко — не только заведующий отделением сосудистой хирургии, но и… его ровесник. В тот самый год, когда в Благовещенске зарождалась новая медицинская служба, в роддоме Улан-Удэ появился на свет мальчик. «Крикливый. В начальники метит», — постановила санитарка, пеленая новорожденного. Как в воду глядела.

Любопытно, что о медицине подрастающий мальчуган не просто не мечтал — даже не задумывался. Хотел стать охотоведом: бродить по лесу и стрелять волков. Но… после 8 класса его «попросили» из школы.

— Я был трудным подростком — бескомпромиссным. Хотя естественные науки любил: по химии, физике, биологии всегда были пятерки, — вспоминает Артем Александрович. — Мама растила нас с братом одна. «Раз не учишься, иди работать», — сказала, как отрезала. Так, в 14 лет я устроился в больницу санитаром. Параллельно поступил в школу рабочей молодежи. После ее окончания, успев влюбиться в медицину, подал документы в медучилище. Но меня сразу не приняли. Правда, потом передумали. Но к тому времени я решил, что хочу быть не медбратом, а врачом, и поехал в Благовещенск, где учился мой друг. В БГМИ поступил с первого раза. 1 сентября вышел на учебу, а 9-го уже дежурил в реанимации.

Перевязки в сосудистой жирургии имеют важное значение. Фото: Пресс-служба АОКБ

Перевязки в сосудистой жирургии имеют важное значение. Фото: Пресс-служба АОКБ

Учеба в институте будущему хирургу давалась легко. Пытливого студента в библиотеках города узнавали в лицо: с присущей ему настойчивостью он добивался даже тех книг, которые прежде не доставали из книгохранилища. Читал профессиональную литературу запоем. Работал с тем же рвением. А еще успевал играть в футбол, КВН.

Три года работы санитаром в реанимации горбольницы, потом в экстренной хирургии АОКБ в качестве медбрата, затем ординатура, аспирантура, написание диссертации. Практику в операционной он совмещал с преподавательской деятельностью на кафедре АГМА, пока в 2012 году его не назначили заведующим отделением сосудистой хирургии.

— Сосудистая и кардиохирургия, которую мы начали развивать в АОКБ 4 года назад, покорили многогранностью и практически неисчерпаемыми возможностями. Здесь столько методов, что целой жизни не хватит, чтобы освоить всё. Видите этот справочник по кардиохирургии под редакцией академика Р. С. Акчурина? В нем 700 страниц. Я на практике освоил 20. Представляете, сколько еще впереди? — восклицает Артем Александрович.

Операция на открытом сердце с использованием аппарата искусственного кровообращения. Фото: Дарья Дементьева

Операция на открытом сердце с использованием аппарата искусственного кровообращения. Фото: Дарья Дементьева

Сердце, по словам сердечно-сосудистого хирурга, — уникальный орган.

— Оно не прощает ошибок, и в то же время очень благодарно отзывается на правильное лечение. В моей практике немало случаев, когда, казалось бы, безнадежный больной после операции не просто выживал, но и шел на поправку. Из недавних примеров: 46-летняя женщина, перенесшая тяжеленный бакэндокардит. Всё началось с обычной ОРВИ, за считаные дни присоединилась бактериальная инфекция, дала осложнение на сердце и сосуды. Ее доставили в региональный сосудистый центр с инсультом, а там уже диагностировали бакэндокардит. Шансов на выздоровление, прямо скажем, было немного. Но знаете, что меня поразило? Как муж пациентки ухаживал за ней. Ходил, как за ребенком, готов был проводить рядом с ней дни и ночи. И мы решили рискнуть! Провели сложную операцию. И ведь не зря старались — и мы, и ее супруг! Сердце женщины откликнулось на заботу. Потихоньку начала поправляться и выздоровела! Что, учитывая тяжесть заболевания, сродни чуду.

У Артема Александровича много историй с хеппи-эндом. Увы, немало и печальных.

— Каждый пациент, которого мы не смогли спасти, остается зарубкой на сердце. Есть именные зарубки, оставшиеся после ухода легендарных личностей, чьи фамилии известны каждому. Есть следы обычных людей, запавших в душу. Помню, как перед операцией подошел к пациенту с разрывом аневризмы, честно описал ситуацию, признался, что шансов мало. А он мне: «Доктор, вы постарайтесь! Так хочется дочку в 1-й класс отвести!» Я очень старался, но недуг победил, — вздыхает заведующий отделением. — Жаль, что многие больные, которым повезло больше, чем тому мужчине, не ценят твоих усилий. Едва придут в себя после тяжелой операции — за сигарету, едва выпишутся из больницы — за рюмку… И всё же хочется верить, что старания не напрасны. У сердечно-сосудистой хирургии большое будущее, и я надеюсь, что вот эти 700 страниц из справочника будут воплощены в жизнь, если не мной, то моими учениками!

Юрий Коновец: «Отделение создавалось на моих глазах»

Юрий Коновец награжден медалю «За многолетний труд» в АОКБ. Фото: Дарья Дементьева

Юрий Коновец награжден медалю «За многолетний труд» в АОКБ. Фото: Дарья Дементьева

О том, как проходило становление ангиохирургической помощи в Амурской области, он знает не из учебников — всё складывалось на его глазах, при его активном участии. На сегодняшний день Юрий Алексеевич Коновец — самый опытный сосудистый хирург Амурской области. В отделении он работает с самого первого дня, и сегодня продолжает оперировать, брать дежурства, вести больных и, конечно, делиться опытом с молодым поколением.

О том, что его профессиональный путь будет полностью связан с сосудистой хирургией, свежеиспеченный интерн Коновец даже не мог представить. Еще бы, в 1975 году, когда он по распределению попал в главную больницу области, отдельного сосудистого направления в Приамурье еще не существовало.

— Таких больных у нас почти не оперировали: либо лечили консервативно, либо отправляли в большие города. А еще больше людей, особенно из глубинки, просто умирали, так как уровень медицины тех лет не всегда позволял поставить правильный диагноз, — вспоминает Юрий Алексеевич.

Первые три месяца начинающий хирург под руководством заведующего отделением Бориса Степановича Солдатова оперировал грыжи и прободные язвы. Но вскоре его вызвал к себе завкафедрой госпитальной хирургии Ярослав Петрович Кулик. Он сообщил, что в больнице будет открываться новое отделение, специализирующееся на сосудистой патологии, и предложил молодому специалисту попробовать себя в этой стезе. Что такое сосудистая хирургия, вчерашний студент мединститута представлял с трудом, но отказать светиле амурской медицины не мог.

25 ноября 1975 года в структуре областной больницы появилась новая ветка — сосудистое отделение на 25 коек, штат которого составили трое интернов: помимо Юрия Алексеевича, туда пригласили работать Людмилу Николаевну Гриштопу и Раису Борисовну Колотову. Заведовать отделением поручили Михаилу Васильевичу Судакову. Всего через год, глядя на «молодежь», он пришел к выводу, что она уже набралась достаточно опыта, и вернулся к своему привычному делу.

— Отлично помню этот первый год работы: со всей области нам присылали больных — тяжелых, непонятных. Что с ними делать, с трудом представляли не только мы, еще неоперившиеся птенцы, но и врачи, за плечами которых был багаж знаний и опыта. Мы были пионерами, а первым всегда нелегко, но мы не роптали, — вспоминает Юрий Алексеевич.

Первую серьезную операцию в открывшемся отделении проводил Ярослав Кулик — легенда амурской кардиохирургии.

«Ты держишь работающее сердце, защищая миокард от иголки, которой шьет кардиохирург. Чуть-чуть сильнее придавишь лопаткой и повредишь сердце — его потом не зашьешь: фонтан крови и мгновенная смерть пациента. Нет мелочей вообще. Это кардиохирургия!» Фото из личного архива Натальи Фатьяновой (она в центре) Амурский доктор рассказала о работе в клинике легендарного кардиохирурга Ярослава Куликава рассказала о путешествиях на край Земли

«Ты держишь работающее сердце, защищая миокард от иголки, которой шьет кардиохирург. Чуть-чуть сильнее придавишь лопаткой и повредишь сердце — его потом не зашьешь: фонтан крови и мгновенная смерть пациента. Нет мелочей вообще. Это кардиохирургия!» Фото из личного архива Натальи Фатьяновой (она в центре) Амурский доктор рассказала о работе в клинике легендарного кардиохирурга Ярослава Куликава рассказала о путешествиях на край Земли

— Оперировали больного с синдромом Лериша. Из-за окклюзии, то есть закрытия участка сосуда атеросклеротическими бляшками, кровь к нижним конечностям почти перестала поступать, появилась угроза гангрены. Мужчина почти не передвигался самостоятельно, — продолжает Юрий Коновец. — Аортобедренное шунтирование, при котором пораженный сосуд надо заменить синтетическим протезом, в те времена в Амурской области было неслыханным делом! Набилась полная операционная хирургов: во главе Ярослав Петрович, остальные — на подхвате. Я тоже был в числе ассистирующих. То, что делает Ярослав Петрович, нам казалось чудом: пациент выжил, и не просто выжил, а ушел из отделения на своих ногах! Вот тогда я и понял, что будущее — за сосудистой хирургией!

Ярослав Петрович торжественно вручил новобранцам набор инструментов фирмы Aesculap — по современным меркам исключительно простых, но всё же добротных. «Бульдожки» (мелкие пинцеты. — Прим. авт.), сосудистые пинцеты и зонды для удаления тромбов и эмбол служили очень долго и помогли спасти не одну жизнь.

— Сейчас сложно представить, но «искусственные сосуды» фирмы «Север», которые мы применяли в то время, были из ткани. Их приходилось сначала стирать, потом автоклавировать. Параллельно брали у больного кровь, центрифугировали ее, и в получившейся плазме замачивали «искусственный сосуд».

Но даже после всех этих манипуляций протезы промокали, доставляя массу хлопот медикам и неприятностей — больным.

— Нитки, которыми мы зашивали сосуды, были с маркировкой 000: так называемые «троечки». Самые тонкие из имеющихся в то время в городе, но для сосудов они были непростительно толсты!

Для сравнения: сейчас в арсенале сосудистых хирургов есть и «семерка», и даже «восьмерка» — шовный материал тоньше человеческого волоса.

Консилиум — часть ежедневной работы. Фото: Пресс-служба АОКБ

Консилиум — часть ежедневной работы. Фото: Пресс-служба АОКБ

А уж на какие ухищрения приходилось идти хирургам, чтобы определить место нарушения кровотока, современным медикам и представить сложно!

— Ангиографа же тогда не было. Подкладывали под пациента кассету с рентгеновской пленкой, вводили контрастное вещество и начинали делать «фотосессию»! С первого раза никогда не получалось поймать, приходилось делать много дублей. В 1980-х у нас появился ангиограф, он очень облегчил работу. Тогда это казалось сверхдостижением. Если бы нам тогда рассказали, какого уровня достигнет рентгеноэндоваскулярная хирургия, мы бы не поверили! Признаюсь, завидую молодым коллегам белой завистью — сейчас у них столько возможностей! — признается Юрий Коновец.

В течение 15 лет Юрий Алексеевич возглавлял отделение, но, достигнув пенсионного возраста, дал дорогу молодым. Однако из медицины не ушел. Каждое утро он привычно бежит на работу, чтобы у его пациентов кровь так же привычно бежала по сосудам. В чем секрет профессионального долголетия?

— В молодости занимался спортом, по сей день люблю плавать и много хожу пешком, даже зимой. Не курю. Когда-то в студенчестве «баловался», но, насмотревшись на сосуды курильщиков, отказался от сигарет, — поясняет сосудистый хирург с 50-летним стажем.