Библия из домовой церкви и словарь 18-го века: в БГПУ хранится уникальная коллекция редких изданий

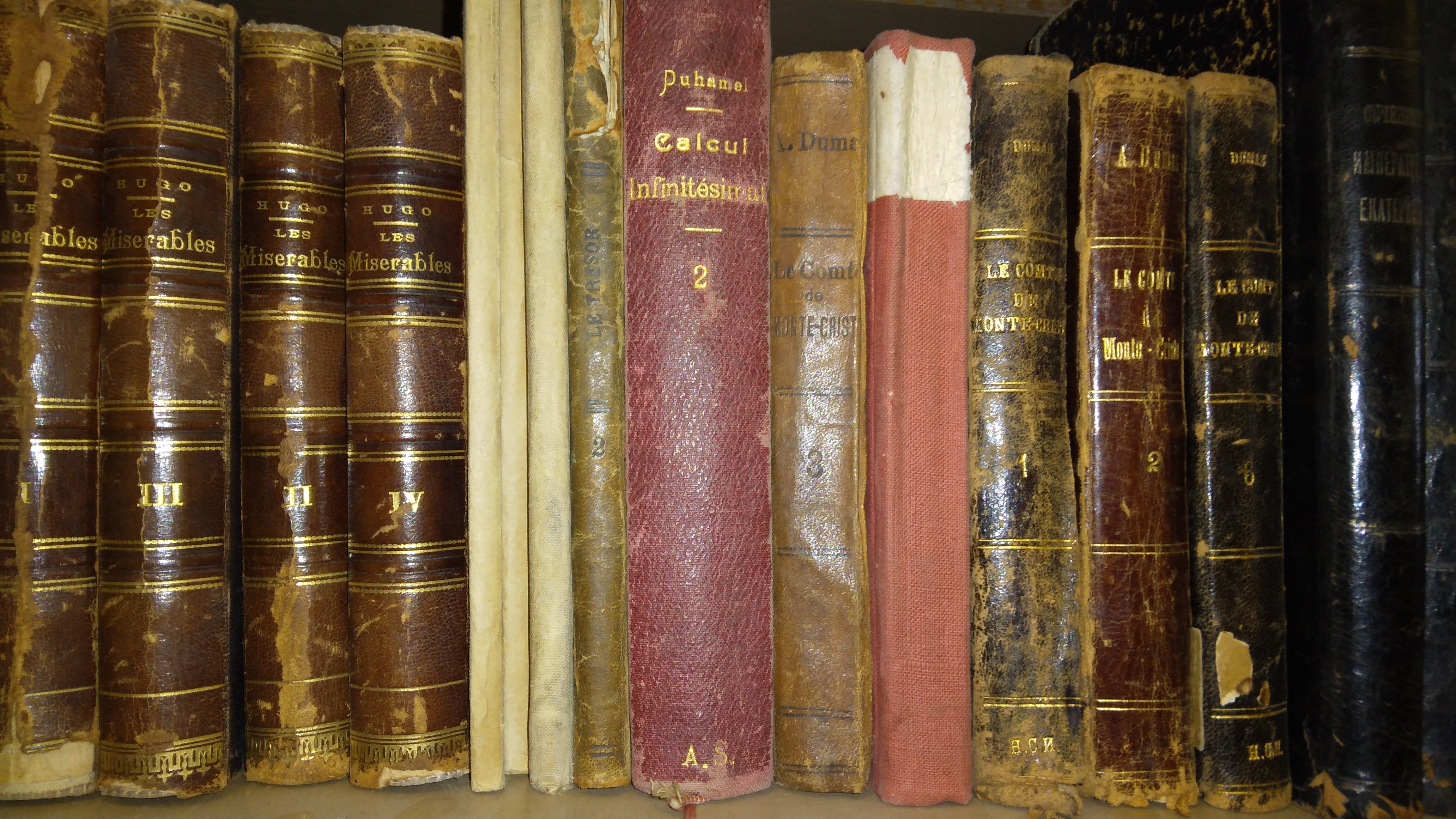

Первое посмертное собрание сочинений Льва Толстого с торговой маркой переплетной мастерской купца Чурина. Парижское издание Руссо 1856 года на языке оригинала. 89 увесистых томов Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона — самой крупной дореволюционной русской универсальной энциклопедии. Сочинения Державина, изданные Императорской академией наук. Отчеты амурских экспедиций, очерки по народному образованию Благовещенска, издания, посвященные истории освоения Дальнего Востока. Всего более 12 тысяч единиц хранения собрано в коллекции фонда редких изданий библиотеки БГПУ. Здесь и книжные памятники РФ, и издания из несуществующих сегодня учебных заведений города, и тома из частных библиотек благовещенцев, живших в начале прошлого столетия. Книги, запрещенные к прочтению широкой публикой, пережившие большой пожар и сохранившиеся до наших дней в библиотечном фонде одного из старейших учебных заведений на Дальнем Востоке.

Книжные памятники и издания из библиотек учебных заведений

Официально датой создания научной библиотеки БГПУ считается 1930-й — год создания Благовещенского агропедагогического института. Первыми книгами в фонде институтской библиотеки стали издания из библиотек мужской и женской гимназий Благовещенска. В 1913 году учебное заведение, которое прежде располагалось в деревянном здании, переместилось в новое, кирпичное, куда была перевезена и библиотека. Сегодня в здании бывшей мужской гимназии расположен центральный корпус БГПУ.

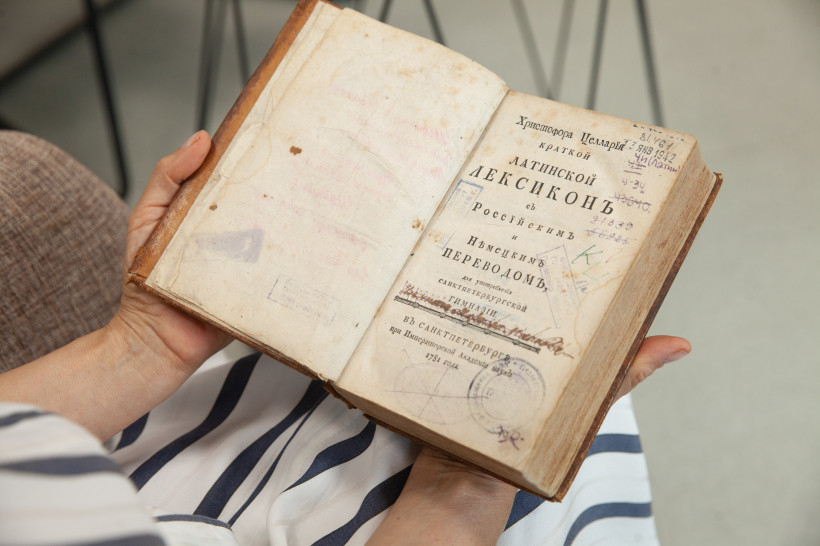

— Старейшие преподаватели нашего вуза вспоминали, что в 1933 году из Владивостока вместе с переведенным в Благовещенск Дальневосточным учительским институтом и его преподавательским составом прибыл целый вагон книг и пособий Дальневосточного государственного университета. У нас и по сей день хранится много томов с библиотечными штампами этого учебного заведения, — рассказывает Наталья Золотарева, директор библиотеки БГПУ, заслуженный работник культуры РФ. — Из Владивостока приехали иностранные книги на английском, французском, немецком и на восточных языках. Большая часть этих изданий позднее была включена в редкий фонд нашей библиотеки.

Фонд редких и старопечатных изданий был выделен как структурное подразделение библиотеки БГПУ в начале 1990-х. В нем собрали обширную коллекцию книг, напечатанных в России и за рубежом до 1940 года. Кроме коллекций из мужской и женской гимназий, в редком фонде есть, к примеру, книги из библиотеки Благовещенского художественно-промышленного училища (в 1920-е годы оно размещалось в здании духовной семинарии, сегодня это — один из корпусов Дальневосточного ГАУ. — Прим. авт.), из библиотеки благовещенского второго мужского высшего начального училища, из фонда библиотеки «Кружка пятиклассников-реалистов» и других заведений города.

Подарок от цесаревича

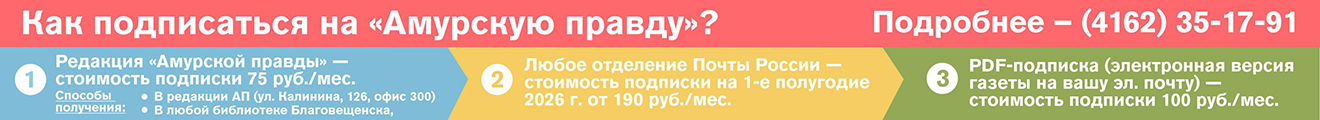

Самые ценные и уникальные в библиотечном собрании БГПУ — книги, которые относятся к книжным памятникам РФ. Самый старый из них — «Христофора Целлария краткой латинской лексикон: с российским и немецким переводом, для употребления Санктпетербургской гимназии». Словарь в кожаном переплете был издан Императорской Академией наук в 1781 году. На титульном листе сохранилась дарственная надпись, датированная 1942 годом. Словарь питерского гимназиста был передан в библиотеку БГПУ преподавателем Благовещенского горного техникума. Еще одно старопечатное издание, относящееся к книжным памятникам, — «Дух Екатерины Великия», содержащий краткое описание жизни императрицы. «Дух» был издан в 1814 году в Санкт-Петербурге.

У другого фолианта — «Библии: сиречь книги священного писания Ветхаго и Новаго Завета», изданной в московской типографии Священного Синода в 1802-м, на коронование Александра I, удивительная история.

— Есть мнение, что библия была подарена гимназии цесаревичем Николаем в 1891 году, когда он пребывал в Благовещенске, — говорит Наталья Петровна. — Известно, что наследник престола во время своего визита посещал мужскую и женскую гимназии города. Мужская гимназия в тот период располагалась в деревянном здании на углу улиц Большая и Графская. Позднее библию, подаренную гимназии, перевезли в новое здание со всем остальным имуществом. Существует версия, что этот книжный памятник до революции хранился в домовой церкви мужской гимназии. Вряд ли реликвию использовали для преподавания Закона Божьего. Ее хранили с бережной тщательностью даже в советское время. Прятали в книгохранилищах института и берегли от проверок цензуры.

Инвентарные книги и пожар осени 1960-го

В год своего 30‑летия один из старейших дальневосточных вузов пережил страшный пожар, случившийся в конце октября 1960 года. Чтобы спасти от гибели библиотечный фонд, книги выбрасывали через окна во внутренний двор здания.

— Библиотека вуза в то время была разрозненной. Кабинет литературы, например, имел свою библиотеку, кабинет математики — свою. Библиотеки были на кафедрах. Выброшенные на улицу книги на следующий день переносили в общежитие напротив. Для транспортировки использовали тазы, носилки — все что придется. Работа велась не только силами студентов и преподавателей, но и пришедших на помощь горожан, — продолжает Наталья Петровна. — Значительно пострадал тогда фонд редких изданий. Как вспоминали потом очевидцы, после того как уцелевшие книги увезли, во дворе осталась гора разрозненных страниц, обложек, которую потом вывозили на грузовике.

После пожара библиотеку обустроили прямо в общежитии. Тогда же была проведена повторная инвентаризация фонда.

— Несмотря на то что большая часть библиотеки уцелела, старые инвентарные и суммарные книги оказались утеряны. Это сделало невозможным восстановить источники поступлений изданий с 1930 года, когда образовалась наша библиотека, до 1960-х годов, — вздыхает Наталья Золотарева. — К примеру, у нас хранится первое прижизненное издание толкового словаря Даля 1863 года из частной коллекции известного московского юриста Моисея Соломоновича Гольденвейзера. На всех четырех хорошо сохранившихся томах есть экслибрис — книжный знак, удостоверяющий владельца издания. Книга приехала в Благовещенск из Дальневосточного университета. Но как она попала во Владивосток, установить не удалось.

«Секретно. Не выдается»

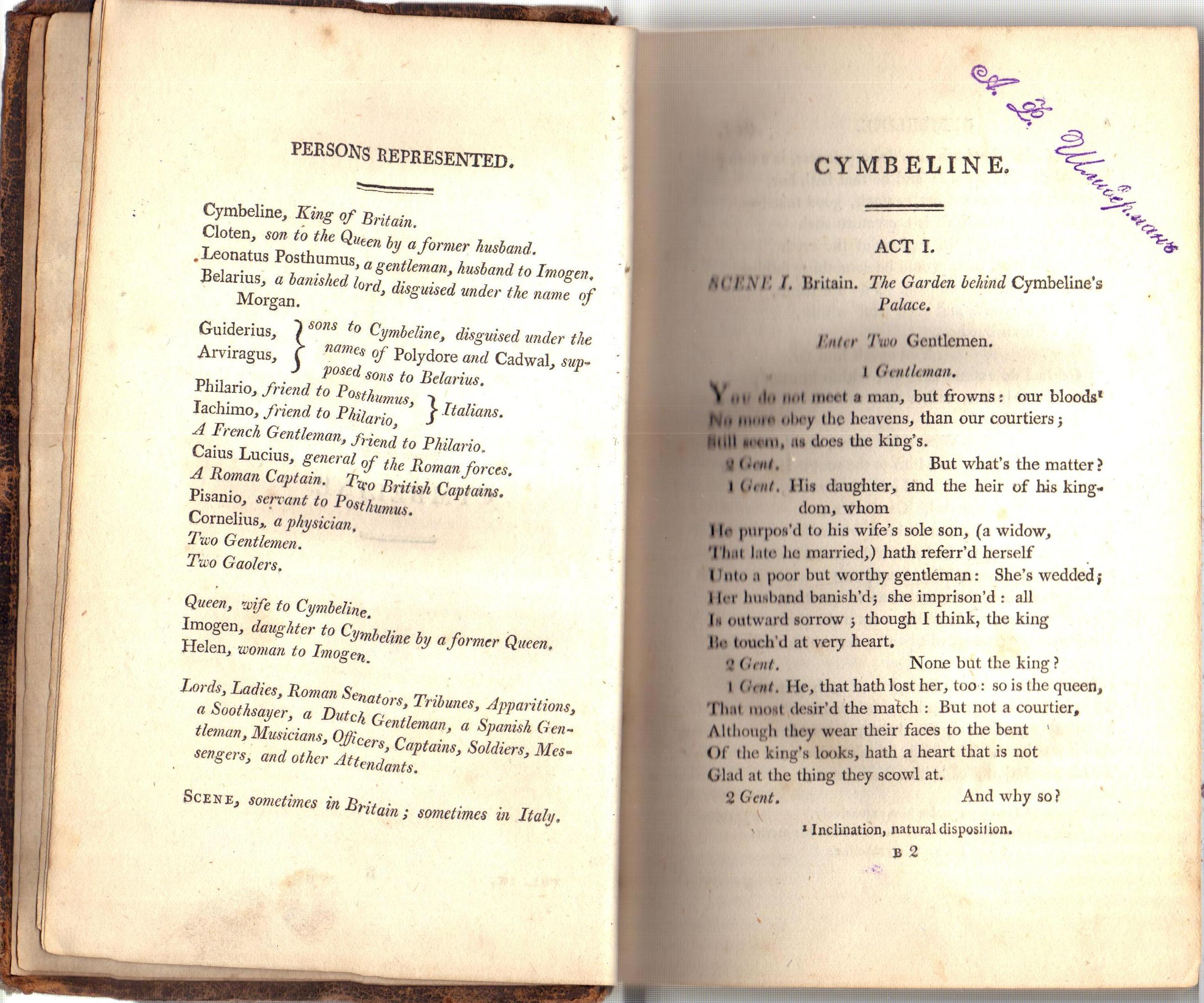

По дореволюционным экслибрисам и другим отметкам можно не только определить владельцев бумажных сокровищ, но и узнать об интересах и предпочтениях читателей, живших в прошлом. Например, в коллекции редкого фонда хранится собрание сочинений Державина в красивом сафьяновом переплете с золоченым обрезом, изданное в 1865 году Императорской академией наук. На титульном листе одной из книг сохранилась отметка, указывающая, что покупка издания была нотариально заверена.

— Согласно купчей крепости, сделка состоялась 14 февраля 1913 года. Вероятно, покупка была дорогостоящей, поэтому ее решено было нотариально оформить, — предполагает Наталья Золотарева.

Длинный ряд одинаковых книжных корешков полного собрания сочинений Пушкина, изданного по случаю столетия со дня гибели поэта, — национальное достояние, запрещенное к вывозу за границу. На соседних стеллажах — издания, посвященные освоению Дальнего Востока и образованию Амурской области. Листая краеведческие книги, современный читатель может легко представить, каким был Благовещенск в то время, когда он только-только стал городом. Известный этнограф-беллетрист Сергей Максимов в своих дорожных заметках 1860–1861 годов очень живописно описывает новый город: «Благовещенск пока только казарма наскоро построенная, холодная, со сквозным ветром, с капелью с потолков и крыш. Ладил ее линейный солдатик, у которого в первый раз в жизни очутился в руках топор ненадежной работы казенного Петровского завода». «Преобладающее население военное; редко попадается борода и какой-нибудь мастеровой, мужик из поселенцев; еще реже — чиновник». Сергей Васильевич описывает молодой Благовещенск как унылое и тоскливое место, лишенное деревьев. В отличие от китайского берега, покрытого густой зеленью.

— Судя по штампу, книга Максимова поступила в нашу библиотеку в первые годы после открытия пединститута, когда Амурская область входила в состав Дальневосточного края, — говорит Наталья Золотарева, указывая на штамп с надписью «ДВК». — Дорожные заметки Максимова и его впечатления от посещения Благовещенска и казачьих станиц представляют ценность не только для исследователей. Книга будет интересна всем, кто хочет узнать, каким был город и его окрестности более полутора веков назад.

Некоторые дореволюционные издания имеют специальные отметки: «Оглашению не подлежит», «Секретно. Не выдается».

— Такие отметки ставились, например, на издания военного ведомства. Они были предназначены только для служебного пользования. Географическое описание местности, климат, гидрологические наблюдения, данные о наводнениях — подобная информация была закрытой, — объясняет Наталья Петровна.

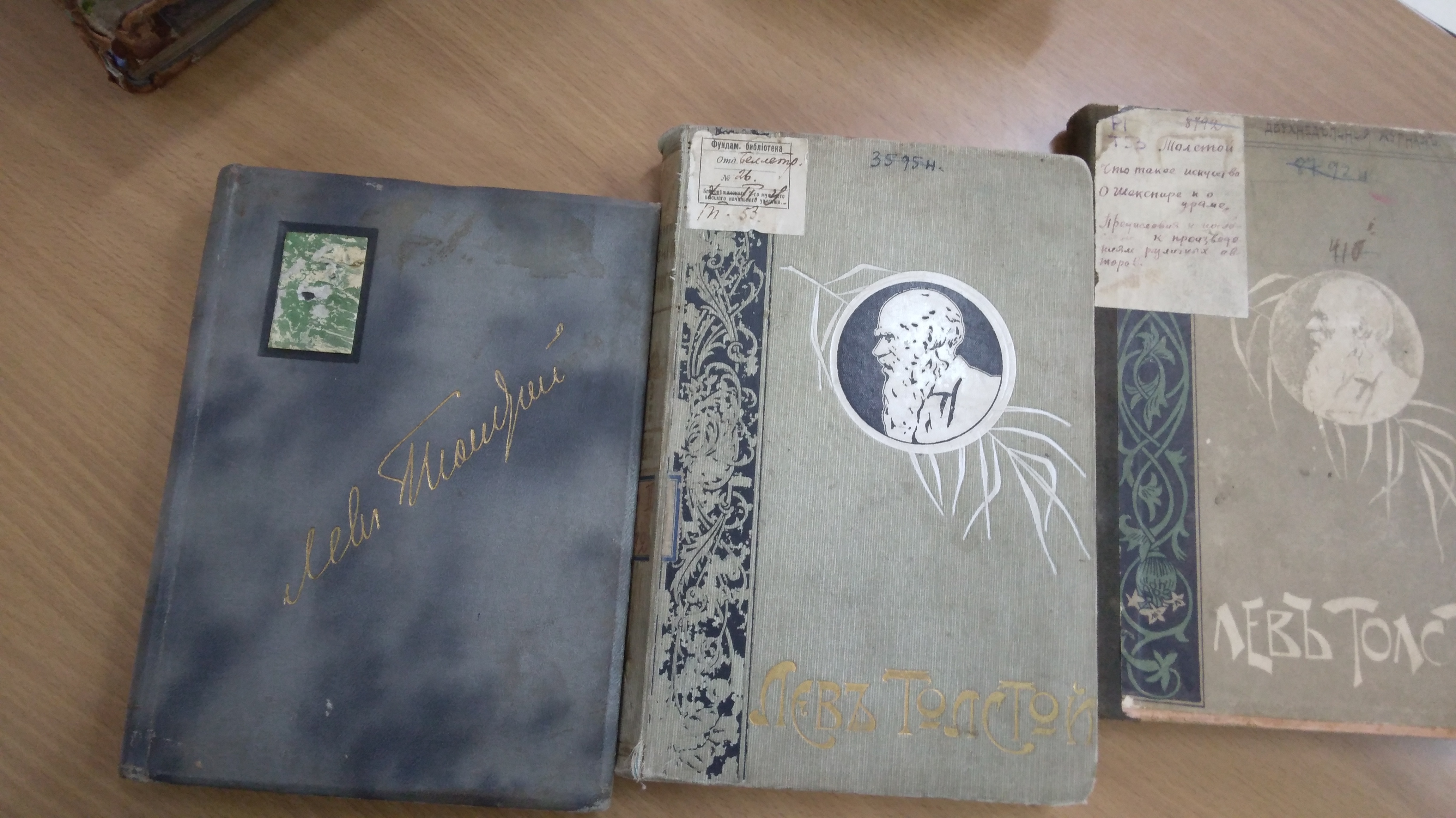

Толстой в «чуринском» переплете

Печатную продукцию высокого качества в начале прошлого века издавали не только в центральных регионах России, но и в Благовещенске. Хотя местное книгоиздание развивалось медленно. Так, при описании хранившихся в библиотеке БГПУ изданий Льва Толстого сотрудники обратили внимание, что первое посмертное издание полного собрания сочинений писателя, изданное московской типографией Сытина, оформлено в различные переплеты.

— Кроме известных оригиналов сытинских изданий, в нашей библиотеке обнаружились тома, которые отличались переплетами. На трех было тиснение торговой марки «Переплетная мастерская Дома И. Я. Чурин и Ко», — комментирует директор библиотеки БГПУ. — Переплетные крышки из типографии Чурина оказались высокого качества, изготовлены с применением различных материалов и деталей оформления. Возможно, что дорогое московское издание было недоступно для амурских покупателей. Фирма Чурина приобрела в нужном количестве более дешевый вариант издания столичной типографии и оформила в своей типографии в красивые и изящные переплеты, внешне напоминающие оригинал. Благодаря этому, в 1913–1914 годах благовещенцы стали обладателями томов первого собрания сочинений Толстого. Возможно и то, что переплет был выполнен по индивидуальному заказу от частного лица. Всего в фондах нашей библиотеки сохранилось 11 экземпляров книг, переплетенных в мастерских Чурина.

Ретромебель по каталогам Ленинки

После пожара, уничтожившего крышу над центральной частью здания педвуза, был надстроен четвертый этаж. В реконструированном центральном корпусе разместилась библиотека, а позднее открылся читальный зал общественных и гуманитарных наук. Вся мебель для этого зала была изготовлена по каталогам библиотеки имени Ленина (Сегодня — Российская государственная библиотека — Прим. авт.). Легендарный читальный зал №3 Ленинки знаком многим по фильму Владимира Меньшова. Мебель, аналогичную той, что также до сих пор стоит в главной библиотеке СССР, для БГПУ изготавливали местные, благовещенские мастера.

— Раньше на столах еще были настольные лампы с абажурами, как в Ленинской библиотеке. Но со временем из-за ветхости их пришлось заменить на более современные светильники, — рассказывает Наталья Золотарева.

Кроме оригинальных стульев и столов, напоминающих старинные бюро, в читальном зале до наших дней сохранились четыре подвесных «сталинских» люстры с характерной символикой эпохи. Правда, плафоны за 60 лет уцелели не все, и часть из них пару лет назад пришлось заменить на новые.

— Этот читальный зал всегда производит большое впечатление на наших гостей, а также на китайских студентов. Особенно на первокурсников, которые только приехали учиться в Россию, — говорит Наталья Петровна.

Ресурсы библиотеки БГПУ доступны не только студентам вуза, преподавателям и исследователям. Электронным каталогом библиотеки пользуются читатели по всей стране. В храме знаний одного из старейших на Дальнем Востоке учебных заведений сохранился дух эпохи и по-настоящему редкие издания.