Актриса-разведчица из амурской тайги: историческая сенсация родом из Большого Невера

Со столетним юбилеем ее поздравил Президент России Владимир Путин. А через восемь месяцев, на следующий день после 70-летия Великой Победы, она тихо ушла во сне. Софья Аверичева — невероятная женщина с яркой и интересной судьбой. Единственная советская актриса, служившая во время Великой Отечественной войны разведчицей и автоматчицей, награжденная 18 боевыми наградами. В селе Большой Невер, где она родилась, о Софье Аверичевой сегодня мало кто знает. «Амурская правда» накануне юбилея Победы вспомнила о прославленной землячке.

Дочь мелкого золотопромышленника

Софья родилась в сентябре 1914 года в поселке Ларинском, который в начале 30-х годов переименовали в Большой Невер. Семья Аверичевых была большой — 8 детей, Софья была предпоследним ребенком. Сама она говорила, что ее отец был горнорудником, хотя по малолетству вряд ли понимала, чем он занимался. Амурский писатель и краевед Павел Афанасьев, изучая историю золотодобычи области, писал: «Сын отставного хорунжего казачьего войска и мелкого золотопромышленника Петр Александрович тоже занимался торговлей и золотом, унаследовав паи Янканского прииска. Богато семья Аверичевых не жила, но и бедной вряд ли могла считаться».

Советскую власть отец Софьи принял, став впоследствии председателем Ларинского крестьянского комитета и организатором кооператива, который доставлял грузы в Алдан на прииски «Союззолота».

Но в 1928 году его назовут вредителем, арестуют и отправят на два года в лагерь в Свободный. Анерия Ивановна, его жена, умерла многими годами раньше, когда Софья была еще маленькой. Так что в год ареста отца девочке пришлось идти работать.

Крутила баранку

Как вспоминала Софья Петровна, ее воспитывал старший брат Александр. Они вместе лазили по сопкам с отцовским ружьём — девочка с детства умела обращаться с оружием. А в четвертом классе по итогам военной подготовки даже получила справку «отличник-пулеметчик».

«Я жуткая хулиганка была», — говорила она о себе. Поэтому неудивительно, что в 14 лет Софья устроилась работать учеником слесаря и стала хорошо разбираться в механике. Шоферы появились в Большом Невере в начале 30-х годов, когда началось строительство Амуро-Якутской автомобильной дороги.

Эта профессия для того времени была еще редкой, и сами автомобили мало приспособлены для работы в северных условиях. Но Софью Аверичеву это не отпугнуло: она поступила на курсы шоферов, после окончания которых стала водить грузовик по трассе Большой Невер — Алдан.

Работа была тяжелой и совсем не женской: глухая тайга на сотни километров, горные перевалы с обрывами, зимой — снежные заносы, которые приходилось расчищать вручную. Но у девушки появилось увлечение, которое гнало ее по дороге в Алдан: там организовали театр рабочей молодежи — ТРАМ, как говорили тогда. И зимой для рабочих приисков самодеятельные артисты устраивали спектакли.

Дебют в ТРАМе

— Я артистов привезу, машину поставлю — и за кулисы. Текст учу, запоминаю, куда на какой реплике актриса пошла, — рассказывала Софья Петровна в одном из интервью. — Однажды исполнительница главной роли заболела. А как отменить спектакль, когда рабочие через снежные заносы до зимовки ради него шли? Упросила, чтобы меня на сцену выпустили.

Это был дебют Софьи Аверичевой на театральной сцене. Он получился настолько успешным, что актеры ТРАМа хором кричали: «Бросай баранку! Поступай на сцену!» Но неверская девчонка не сразу поняла, что театр — это ее призвание. Она продолжала возить грузы, артистов и успевала играть в спектаклях.

Только в 21 год Софья решила покинуть родные места. И за последующие четыре года сменила несколько театров: в Уфе, Ленинграде, Орле, Ростове. В последнем городе было множество высланных из Москвы и Ленинграда художников, артистов, музыкантов. Актеры приходили на репетиции в местный театр, и Софья, не имевшая театрального образования, как губка, впитывала всё, чем делились с ней профессионалы сцены. Один из них работал с Аверичевой над ролью Норы в пьесе Ибсена.

В 1939 году в Ярославле состоялся смотр областных театров, и ростовчане привезли на него «Нору». Жюри высоко оценила игру молодой актрисы, и ее пригласили в Ярославский драматический театр, которому Софья Петровна Аверичева была предана почти 60 лет.

«Все ходят на цыпочках и говорят шепотом. Война!»

Начало войны застало молодую актрису в Рыбинске, куда труппа театра прибыла на гастроли. 22 июня состоялся митинг коллектива, а вечером «… в огромнейшем зале Дворца культуры 18–20 человек. Открыли занавес. От пустого зала стало на душе холодно. За кулисами все ходят на цыпочках и говорят шепотом. Война!» — писала Софья Аверичева в своем дневнике.

Вернувшись в Ярославль, Софья сразу пошла в райвоенкомат и подала заявление с просьбой отправить ее на фронт. Не получив ответа, обратилась в областной военкомат. Там ей посоветовали получить военную специальность. Софья отучилась в автомотоклубе и получила права на мотоцикл.

Дебют Софьи Аверичевой в спектакле был настолько успешным, что актеры ТРАМа хором кричали: «Бросай баранку! Поступай на сцену!»

Но ей всё равно отказывали в призыве. Днем она вместе с мужчинами занималась в народном ополчении, изучая матчасть винтовки и пулемета, помогала санитарам в госпитале, а вечером выходила на сцену.

Спектакль «Парень из нашего города» Константина Симонова шел с аншлагом, но Софья рвалась на фронт: она писала первому секретарю обкома, обращалась в райком комсомола. Но везде ей отвечали: «Не время, подождите».

«С питанием всё хуже и хуже. Черный хлеб, чечевичный суп без мяса. У меня часто кружится голова. С утра обливаюсь холодной водой, закаляюсь, чтобы легче было на фронте», — отмечает Софья в своем дневнике.

Уроки немецкого

В конце октября, когда враг уже стоял под Москвой, а в Ярославле объявили угрожаемое положение, Софье Аверичевой поступило необычное предложение: начать готовиться к подпольной работе. Для этого необходимо было выучить немецкий язык и научиться обращаться с оружием. Поэтому к ней домой ежедневно приходил молодой человек, который учил актрису обращаться с разными видами пистолетов. А фрау Ольга давала уроки немецкого.

«К нам в театр привезли бочку глюкозы, колбасу, яйца, хлеб. Я получила целых два килограмма глюкозы, килограмм колбасы и буханку черного хлеба. Ах, как всё вкусно пахнет! Слюнки бегут. Вместо положенных десяти яиц мне выдали два килограмма картофеля», — такая запись появилась в дневнике Аверичевой 11 ноября 1941 года.

Когда немцев отбросили от Москвы и угроза оккупации Ярославля миновала, подготовка к подпольной работе закончилась. Поэтому Софья снова стала проситься на фронт, даже побывала на приеме у первого секретаря обкома партии. Но только в июле 1942 года ее направили в армию, в моторазведроту Ярославской коммунистической стрелковой дивизии.

Судьба старшего брата

21

год прожила Софья Аверичева в Амурской области. Именно здесь она получила навыки, которые ей пригодились на фронте, — умение обращаться с техникой. И здесь она поняла, что ее призвание — театр

У Софьи Аверичевой было пять сестер: Лилия, Таисия, Мария, Тамара, Конкордия. Об их судьбе ничего не известно. Возможно, они вышли замуж, сменили фамилии и уехали из Большого Невера. По крайней мере сегодня в этом селе нет жителей с фамилией Аверичевы. А вот о судьбе двух братьев — Иллариона и Александра — написал Павел Афанасьев.

Илларион тоже воевал, а вот жизнь старшего из сыновей Аверичевых сложилась трагично. Рожденный в 1905 году на прииске Уркан, Александр в 1930—1931 годах работал учителем в Ларинской школе, затем переехал в райцентр Рухлово (ныне Сковородино), где тоже учительствовал. Затем стал бухгалтером вагонного участка, где проработал до ареста в ноябре 1937 года. Аверичева обвиняли в принадлежности к контрреволюционной организации, а само обвинение было основано на единственном показании арестованного ранее контролера-нормировщика. «Сына крупного золотопромышленника» приговорили к заключению в концлагеря на 10 лет. Очевидно, Александр Аверичев полностью отсидел этот срок, поскольку в 1956 году по его личному заявлению военный трибунал Дальневосточного военного округа приговор отменил. Но в «Книге памяти жертв репрессий Амурской области» его фамилии нет.

Разведчик по имени Соня

«Первой ворвалась в траншею противника»

Софья с подругами. Фото из открытых источников

Софья с подругами. Фото из открытых источников

Софья Аверичева стала бойцом отдельной 225-й разведроты, с которой прошла до самой Победы. Как она воевала, говорится в донесении политотдела 234-й стрелковой дивизии: «В операции под деревней Крутой товарищ Аверичева первая ворвалась в траншею противника, захватила языка, но захваченного пленного из второй траншеи застрелили сами немцы, и красноармеец Аверичева взяла документы и оружие, первой бросилась на приближающихся немцев и в упор начала расстреливать их. Ее примеру последовала остальная группа. Звание разведчика красноармеец Аверичева оправдала за короткое время и среди разведчиков пользуется заслуженным авторитетом».

Из наградного листа от 18 июня 1943 года. «Красноармеец роты автоматчиков… участвует в Отечественной войне с июня 42-го… Ранена… Награждена медалью «За отвагу». В неоднократных операциях по блокированию вражеских дотов под сильным артиллерийским и минометным огнем проявляла исключительную храбрость. В боевой операции зашла в тыл противника и первой бросилась в атаку. В завязавшемся гранатном бою уничтожила пулемет противника вместе с расчетом. Была тяжело ранена, но не оставила поле боя. В действиях группы захвата преодолела бесшумно болото, три минных поля и проволочные заграждения с малозаметными препятствиями, прошла в тыл боевого охранения противника. Приблизившись к огневой точке, закидала гранатами немецкий пулемет, ворвалась в ячейку вместе с другими бойцами, захватила контрольного пленного. Достойна награды — ордена Красного Знамени. Майор Озерский».

Аверичеву знала вся дивизия. «Наша Соня», — говорили о ней. Народная артистка СССР, известнейшая актриса Малого театра Александра Яблочкина прислала Софье на фронт письмо: «…Мой упрямый, храбрый ефрейтор! Не забывайте наказ: помнить всегда о том, что вы — актриса, внимательно приглядывайтесь к окружающей вас жизни, чтобы потом со сцены сильно и ярко рассказать о пережитом…»

Дневник разведчицы

С июня 1941 года Софья Аверичева вела дневник, в котором бесхитростно рассказывала о своих военных буднях, о фронтовых друзьях, о потерях товарищей.

С июня 1941 года Софья Аверичева вела дневник, в котором бесхитростно рассказывала о своих военных буднях, о фронтовых друзьях, о потерях товарищей.

Актриса-разведчица записывала свои мысли в перерывах между боями: в блиндаже, в окопе, в землянке, в лесу и даже в госпитале. Среди коротких описаний тяжелых боев и операций, гибели подруг, встречаются бытовые зарисовки: «Я получила посылку из театра. В ней зубной порошок, духи, одеколон, две коробки пудры и кусок туалетного мыла. Наодеколонилась вся рота. Ребята даже носы напудрили. Смеются: «Немцы нас сегодня почувствуют на расстоянии».

Последняя запись датируется 30 января 1944 года: «Сейчас нет ни времени, ни возможности вести дневник. Надолго прощаюсь с тобой, мой милый спутник, которому поверяла свои горести и радости, свои мечты и надежды… Наше наступление — это радость всего советского народа и вместе с тем — моя личная радость».

После разведроты Софья воевала простым автоматчиком, а в 1945 году — разведчиком-наблюдателем взвода пешей разведки 1340-го полка всё той же Ярославской дивизии.

Софья Аверичева была живой легендой. Это единственный случай в истории страны, когда действующая актриса в годы Великой Отечественной войны не выступала в творческой бригаде перед бойцами, а воевала с оружием в руках.

Пешком по Смоленщине

Демобилизовавшись в 1945 году, Софья вернулась в Ярославль в свой родной театр. Но она была уже не одна. На фронте разведчица познакомилась с Василием Малковым, закончившим войну в звании подполковника. Он стал ее мужем, и они вдвоем много сделали для увековечивания памяти тех, кто не вернулся с поля боя.

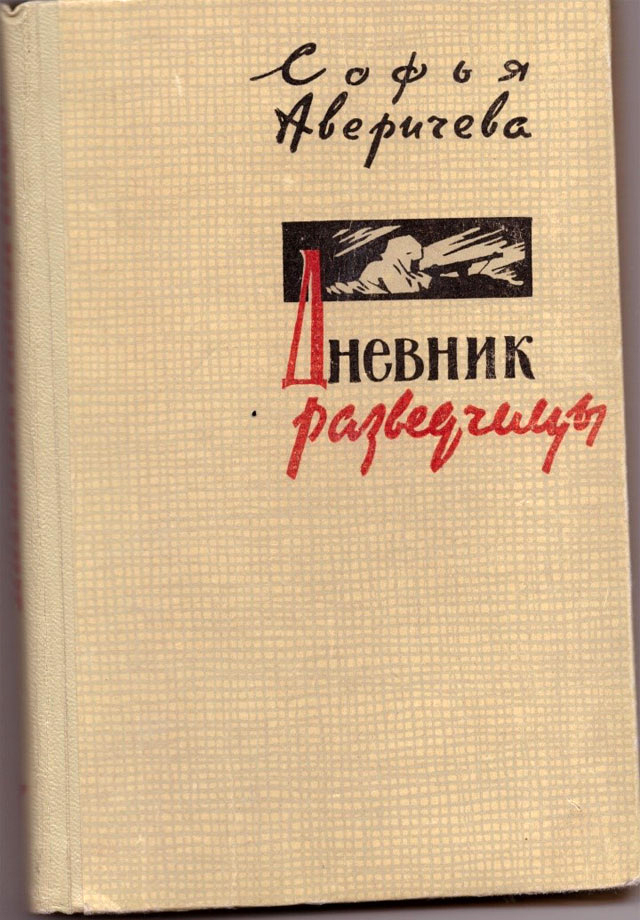

Василий Иванович долгие год был председателем совета ветеранов войны, Софья Петровна восстанавливала памятники, заботилась об обустройстве воинских захоронений в Ярославле, принимала активное участие в строительстве музея боевой славы. В 1965 году Софья Аверичева выпустила книгу «Дневник разведчицы», основанную на ее личных записях, дважды её переиздавали.

А через пять лет после окончания войны она с мужем прошла по старым военным смоленским дорогам, где воевала их дивизия. В группу входили также директор историко-революционного музея, фотокорреспондент и водитель. Где не могли проехать, оставляли машину и шли пешком по лесам и болотам. После этого похода была еще одна поездка по Смоленщине с ветеранами Ярославской коммунистической дивизии. В третью поездку, в 1983 году, Софья Петровна ездила уже одна, без мужа: он скончался в 1975 году.

Последняя роль

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Софья Аверичева была живой легендой. Это единственный случай в истории страны, когда действующая актриса в годы Великой Отечественной войны не выступала в творческой бригаде перед бойцами, а воевала на фронте с оружием в руках. Поэтому об Аверичевой в своё время много писали, но больше как о разведчице, а не как об актрисе. И Софью Петровну это несколько задевало.

— Меня как актрису как-то забывают, все говорят обо мне как о фронтовичке. Я ведь была и актрисой! Получается, что моя военная биография перевесила актерскую, — говорила она в одном из интервью. Хотя при этом всегда повторяла: — Дивизия и театр — моя жизнь.

«Звание разведчика красноармеец Аверичева оправдала за короткое время и среди разведчиков пользуется заслуженным авторитетом» — из донесения политотдела 234-й стрелковой дивизии.

В театре Софья Петровна прослужила до 1991 года, сыграв за последние десятилетия около сотни ролей. Она снялась даже в двух художественных фильмах, правда, во второстепенных ролях. В короткометражке «Люди, как реки» в 1968 году играла вместе с Ниной Ургант, Николаем Рыбниковым, Майей Булгаковой, а в 1978 году в картине «Чужие» — с Ией Саввиной и Георгием Жженовым.

Даже уйдя из труппы, Аверичева не пропускала ни одного спектакля как зритель, а когда стало подводить здоровье, всё равно была в курсе всех театральных новостей. Она до последнего сохраняла живой ум, интерес ко всему, что происходит в городе, стране, мире. А ее чувство юмора отмечали все, кто с ней встречался.

Свое 100-летие Софья Петровна Аверичева праздновала в стенах родного театра. Президент России Владимир Путин прислал Софье Петровне поздравление, губернатор вручил медаль «За заслуги во благо земли Ярославской» I степени.

А через несколько месяцев, 10 мая 2015 года, ее не стало. На прощании с актрисой ярославский театральный и литературный критик Маргарита Ваняшова сказала:

— Софья Петровна говорила, что доживет до Дня Победы, а потом уйдет из этой жизни. По существу, она словно запрограммировала и написала своеобразный сценарий своего невероятного ухода. И в этом сценарии сыграла свою последнюю роль.

Еще один Аверичев

Кроме Софьи, в Великой Отечественной войне участвовал и ее брат Илларион. Он был на год старше сестры и призван в Красную армию в 1935 году. В 1942–1943 годах Аверичев был начальником штаба стрелковой бригады, которая сражалась за легендарную 102-ю высоту — Мамаев курган. Между ожесточенными боями он, как и сестра, тоже вел дневник. Сейчас этот рукописный свидетель обороны хранится в мемориально-историческом музее Волгограда.

После разведроты Софья воевала простым автоматчиком, а в 1945 году — разведчиком-наблюдателем взвода пешей разведки 1340-го полка всё той же Ярославской дивизии.

В своё время Иллариона Аверичева считали погибшим: после пулевого ранения в голову он потерял зрение, речь и память. Но в свердловском военном госпитале ему сделали сложнейшую операцию, в результате которой все утраченные функции организма восстановились.

Демобилизовался Илларион Петрович в звании подполковника, жил и работал в Нижней Салде Свердловской области.