«Приказ — форсировать Амур и наступать»: уникальное письмо маршала Василевского в «Амурскую правду»

Второго сентября 1945 года в Токийском заливе на борту линкора «Миссури» был подписан акт о капитуляции милитаристской Японии. Это событие ознаменовало окончание Второй мировой войны, последние недели которой продолжались у нас, на Дальнем Востоке. Главнокомандующим советскими войсками здесь был дважды Герой Советского Союза маршал Александр Василевский — величайший полководец, не потерпевший ни одного поражения в Великой Отечественной войне. В 1966 году редакция «Амурской правды» обратилась к Александру Михайловичу с просьбой поделиться с читателями газеты своими воспоминаниями. И маршал ответил! Сегодня, в день 80-летия Победы над Японией и окончания Второй Мировой войны, мы публикуем это письмо.

Ответ Героя редакции АП

80-й

факт

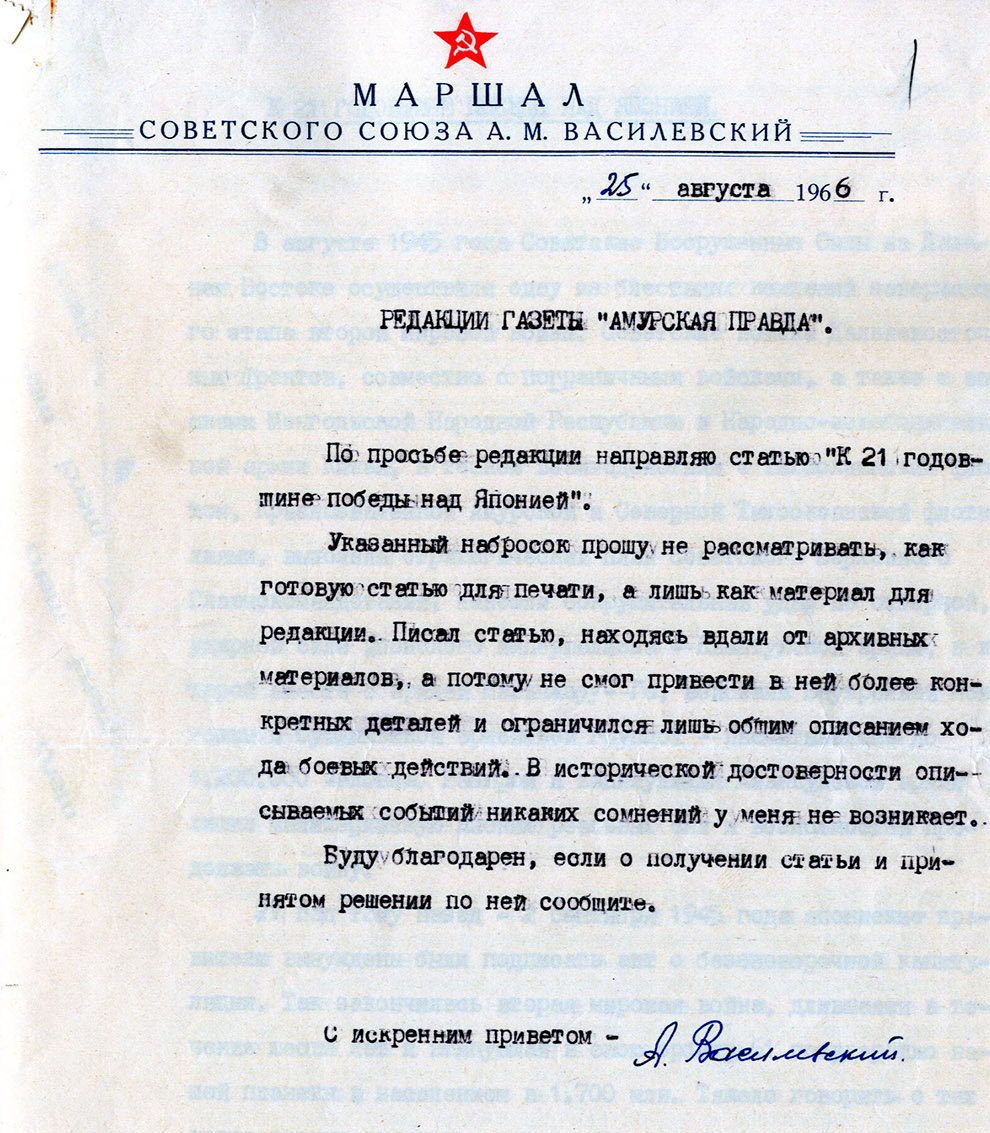

26 августа 1966 года на адрес АП поступила телеграмма: «По просьбе редакции направляю статью «К 21-й годовщине победы над Японией». Указанный набросок прошу не рассматривать как готовую статью для печати, а лишь как материал для редакции. Писал статью, находясь вдали от архивных материалов, а потому не смог привести в ней более конкретных деталей и ограничился лишь общим описанием хода боевых действий. В исторической достоверности описываемых событий никаких сомнений у меня не возникает. Буду благодарен, если о получении статьи и принятом решении по ней сообщите. С искренним приветом, А. Василевский».

Статью великого полководца, конечно же, напечатали в газете. Сегодня впервые мы публикуем ее в открытом доступе — на сайте «Амурской правды».

«К вечеру сильная буря заставила нас совершить вынужденную посадку на аэродроме в районе железнодорожной станции Тахтамыгда. И на дрезине отбыть в расположенный по соседству таежный город Сковородино»

Японцы обстреливали наши границы

21 год тому назад — 2 сентября 1945 года — японские правители вынуждены были подписать акт о безоговорочной капитуляции. Так закончилась Вторая мировая война, длившаяся в течение шести лет и втянувшая в свою орбиту 61 государство с населением в 1700 миллионов человек.

Тяжело говорить о колоссальных жертвах этой войны: 50 миллионов погибшими потерял мир, из них около 20 миллионов — Советский Союз, на плечи которого легла основная тяжесть борьбы.

50

миллионов человек — общие потери во Второй мировой войне. 20 из которых – потери Советского Союза.

После нападения на нашу Родину гитлеровской Германии японские милитаристы — несмотря на то что СССР и Япония подписали в апреле 1941 года пакт о ненападении —упорно продолжали проводить провокационную политику в отношении Советского Союза. Об этом говорят многочисленные случаи нарушения в этот период наших границ, обстрел японскими войсками наших пограничных территорий, незаконное задержание и потопление советских торговых судов.

Японское командование сосредоточило в период Второй мировой войны крупные воинские силы на наших восточных границах. Это вынуждало советское правительство сохранять на Дальнем Востоке значительные войска, так необходимые в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в тяжелые дни 1941–1942 годов. Только разгром фашистских войск под Москвой в 1941-м и победа под Сталинградом в 1942-м заставили японских милитаристов отказаться от планов вторжения в СССР.

США и Англия просят помощи

Правительства США и Англии, понимая, что победа над Японией на Тихом океане прежде всего зависела от разгрома ее сухопутных войск на азиатском континенте, не раз на протяжении Великой Отечественной войны обращались к нашему правительству с просьбами о скорейшем вступлении Советского Союза в войну с Японией. На Крымской конференции глав правительств СССР, США и Англии в феврале 1945 года Советский Союз дал согласие и взял на себя обязательство вступить в войну против милитаристской Японии через два-три месяца после капитуляции фашистской Германии.

Разгром гитлеровской Германии и ее безоговорочная капитуляция коренным образом изменили военно-политическую обстановку на Дальнем Востоке.

136

тысяч вагонов — объем переброски войск и грузов по Транссибу для усиления группировки на Дальнем Востоке за три месяца (май-июль 1945 г.)

Однако японская военщина считала возможным и принимала все меры к тому, чтобы затяжной войной своих сухопутных войск добиться «почетных» условий мира.

После того как война на Тихом океане приближалась непосредственно к основным японским островам, японское правительство, отказавшись от плана наступательных действий, спешно стало готовиться к обороне своей метрополии.

Не рассчитывая на быструю и легкую победу, американо-английское военное командование разработало план, по которому десантную операцию на японский остров Кюсю предполагалось осуществить в конце 1945 года, а высадку двух армий на остров Хонсю — в 1946-м. К тому же в плане имелась оговорка о том, что и эти сроки, сообразуясь с обстановкой, могут быть отодвинуты.

11 августа войска второй Краснознаменной армии получили приказ форсировать Амур и перейти в решительное наступление. С кораблей Зее-Бурейской бригады высадились передовые отряды в Сахаляне, Айгуни и у Хоэрмоцзини и сразу же вступили в бой с частями прикрытия японских войск.

Ультиматум капитуляции, предъявленный Японии правительствами США, Англии и Китая 26 июля 1945 года, был отвергнут.

Японские правители рассчитывали, что американо-английским войскам при их вторжении на японские острова будет оказано упорное сопротивление, а дипломатическими мерами удастся внести раскол в антифашистскую коалицию. Всё это, вместе взятое, по их мнению, должно было помочь им избежать безоговорочной капитуляции и заключить компромиссный мир.

Американское и английское правительства настойчиво добивались, чтобы Советский Союз как можно быстрее оказал им помощь в войне против Японии. Президент США Трумен по прибытии в Потсдам на конференцию глав трех держав, состоявшуюся во второй половине июля 1945 года, заявил, что одна из главных его целей на конференции — добиться вступления СССР в войну против Японии. Ответ главы советской делегации И. В. Сталина, что СССР выполнит свой союзнический долг в установленные сроки, как известно, полностью удовлетворил президента и английского премьера.

136 тысяч вагонов с войсками едут на Дальний Восток

Выполняя это обязательство, Советское Верховное главнокомандование в течение мая — июля 1945 г. для усиления войск Дальнего Востока перебросило с запада большое количество воинских частей и соединений. За эти три месяца по Транссибирской железной дороге на восток поступило до 136 тысяч вагонов с войсками и разными военными грузами.

В назначенный срок сосредоточение и развертывание всех войск, предназначенных для участия в операции по разгрому Квантунской армии, было закончено.

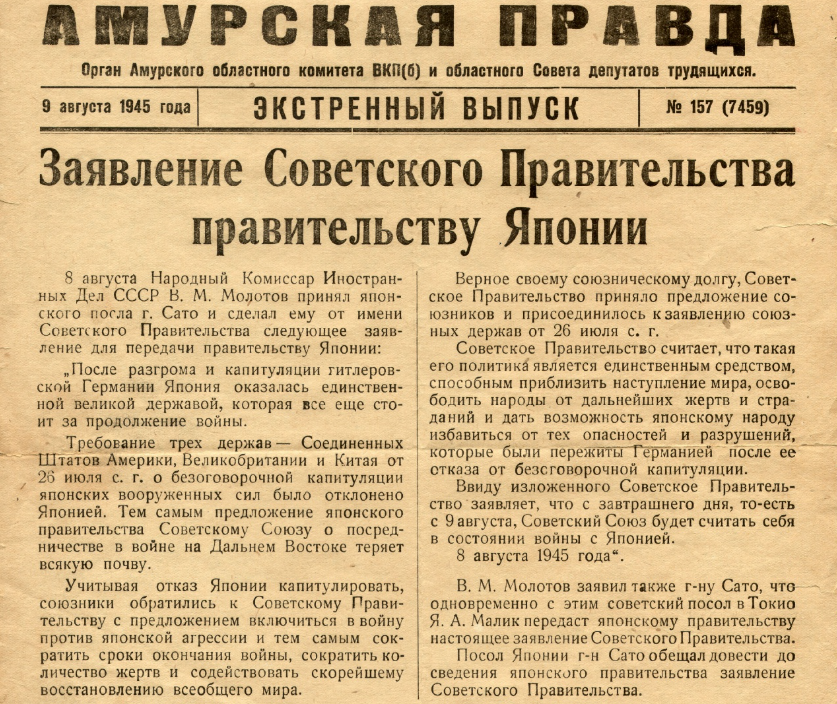

8 августа 1945 года Советское правительство заявило о вступлении СССР в войну с Японией. В заявлении, в частности, подчеркивалось: «Учитывая отказ Японии капитулировать, союзники обратились к Советскому правительству с предложением включиться в войну против японской агрессии и тем сократить сроки окончания войны, сократить количество жертв и содействовать скорейшему восстановлению мира. Верное своему союзническому долгу, Советское правительство приняло предложение союзников и присоединилось к заявлению союзных держав от 26 июля с. г.».

В заявлении британского правительства, опубликованном в тот же день, говорилось: «Война, объявленная сегодня Советским Союзом Японии, является доказательством солидарности, существующей между основными союзниками, и она должна сократить срок борьбы и создать условия, которые будут содействовать установлению всеобщего мира. Мы приветствуем это великое решение Советской России».

Миссия: уничтожить по частям Квантунскую армию

Перед советскими войсками Дальнего Востока и Тихоокеанским флотом Верховным главнокомандованием ставилась задача — одновременными решительными и быстрыми ударами со стороны Забайкалья, из Приморья и из района юго-западнее Хабаровска расчленить и уничтожить по частям Квантунскую армию в Центральной и Южной Маньчжурии и в Корее, а затем вернуть нашей стране Южный Сахалин и Курильские острова.

Были развернуты три фронта: Забайкальский — на западной границе Маньчжурии (командующий — Маршал Советского Союза Р. Я. Малиновский), Второй Дальневосточный — на северо-восточной границе Маньчжурии и Первый Дальневосточный — на восточной границе Маньчжурии (командующий — Маршал Советского Союза К. А. Мерецков).

Ведущую роль во всей этой операции должны были играть Забайкальский и Первый Дальневосточный фронты, которые наносили удары по сходящимся направлениям на столицу Маньчжурии — Чанчунь с целью окружения и ликвидации основных сил Квантунской армии.

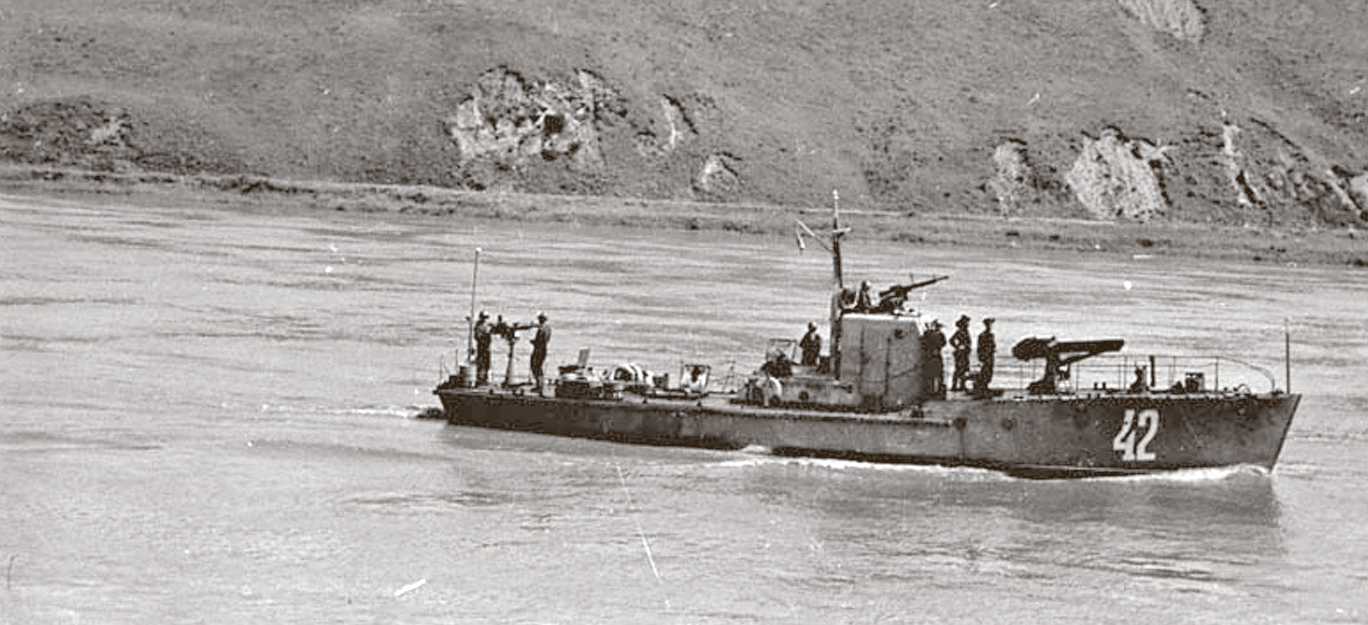

Перед войсками Второго Дальневосточного фронта (командующий — генерал армии М. А. Пуркаев, член военного совета генерал-лейтенант Д. С. Леонов, начальник штаба генерал-лейтенант Ф. И. Шевченко) и подчиненной фронту в оперативном отношении Краснознаменной Амурской флотилией (командующий — контр-адмирал Н. В. Антонов) была поставлена задача: 15-я армия и 5-й стрелковый корпус, наступая вдоль реки Сунгари, наносят удар на Саньсин и в дальнейшем во взаимодействии с войсками правого крыла Первого Дальневосточного фронта развивают наступление на Харбин. Войскам 16-й армии во взаимодействии с Северной Тихоокеанской флотилией на первых порах было приказано прочно оборонять западное побережье Татарского пролива, север Сахалина и Камчатку.

Две стрелковые дивизии — в районе Благовещенска

Советские корабли проходят район Малого Хингана, 1945 год. Архив

Советские корабли проходят район Малого Хингана, 1945 год. Архив

2-я Краснознаменная армия Второго Дальневосточного фронта (командующий — генерал-лейтенант танковых войск М. Ф. Терехин, член военного совета Н. А. Начинкин, начальник штаба генерал-майор С. Ф. Мажаев), имея в своем составе три стрелковых дивизии, три танковых бригады, отдельный стрелковый полк и укрепленный район, совместно с пограничными частями, Зее-Бурейской бригадой Амурской флотилии и Сретенским отдельным дивизионом речных кораблей должна была оборонять тысячекилометровый фронт по реке Амур на территории Амурской области.

В ее задачи входило — сковывать здесь войска 4-й отдельной японской армии и не допустить прорыва кораблей противника в устье рек Зея и Бурея. При успешном развитии наступления войсками Забайкальского и Первого Дальневосточного фронтов, 2-я Краснознаменная армия должна была главными силами форсировать Амур и из района Благовещенска нанести удар в направлении городов Мэргэнь, Цицикар и Бэйань.

Японские войска должны были сдаваться организованно, со своими офицерами и приходить в плен с собственными запасами продовольствия.

В соответствии с этим командующий 2-й армии две стрелковые дивизии из трех и основные средства усиления армии держал в районе Благовещенска в направлении предстоящего удара. Оборона же остального огромного фронта осуществлялась преимущественно лишь силами пограничных отрядов.

Несмотря на неимоверно тяжелые условия, в которых войска Дальневосточных фронтов начали и развивали наступление, они блестяще справлялись со своими задачами. Так, 6-я гвардейская танковая армия Забайкальского фронта (командующий — генерал-полковник А. Г. Кравченко), совершив подвиг, не имевший себе равных в современной войне, а потому и столь неожиданный для войск и командования Квантунской армии, уже 11 августа форсировала Большой Хинган.

Вслед за ней успешно преодолели Хинган и общевойсковые армии фронта, выходя на просторы Центральной Маньчжурии. Войска Первого Дальневосточного фронта к этому времени продвинулись вглубь Маньчжурии на 170 километров, отрезая противнику отход к морским портам Кореи.

Пятнадцатая армия и пятый стрелковый корпус Второго Дальневосточного фронта, преодолевая ожесточенное сопротивление войск 5-й японской армии, овладев Фуцзинским и Жаохойским укрепленными районами, продолжали развивать наступление на Цзямусы.

Приказ — форсировать Амур и наступать

Высадка советского десанта на берег Маньчжурии. Архив

Высадка советского десанта на берег Маньчжурии. Архив

Войска 2-й Краснознаменной армии в связи с этим получили приказ форсировать 11 августа Амур и перейти в решительное наступление в указанных ранее направлениях.

К утру 11 августа с кораблей Зее-Бурейской бригады высадились передовые отряды в Сахаляне, Айгуни и у Хоэрмоцзини и сразу же вступили в бой с частями прикрытия японских войск.

Вслед за передовыми отрядами начали форсировать Амур в районе Константиновки основные силы армии — 3-я и 12-я стрелковые дивизии, непосредственно у Благовещенска — 396-я стрелковая дивизия, 368-й горно-стрелковый полк и части укрепрайона.

Преодолевая упорное сопротивление противника, 14 и 15 августа в район Суньу вышли основные силы 3-й и 12-й стрелковых дивизий и блокировали там части 123-й пехотной дивизии японцев.

В это же время 396-я стрелковая дивизия и 368-й горно-стрелковый полк, наступавшие на Мэргэньском направлении, окружили в укрепленном районе Ганцзы 135-ю пехотную бригаду. Ликвидация гарнизонов Суньу и Ганцзы потребовала нескольких дней и более значительной помощи со стороны артиллерии и особенно авиации 10-й воздушной армии.

Внезапность и сила ударов наших дальневосточных войск против Квантунской армии с первых дней операции лишили японское командование централизованного управления войсками. Попытки бросать против наших войск разрозненные части армии очень быстро и успешно подавлялись.

Таким образом, уже к 15 августа, несмотря на отчаянное сопротивление противника, наши войска нанесли серьезное поражение Квантунской армии, а выход войск Забайкальского и 1-го Дальневосточного фронтов в центральные районы Маньчжурии поставили ее перед неизбежной катастрофой.

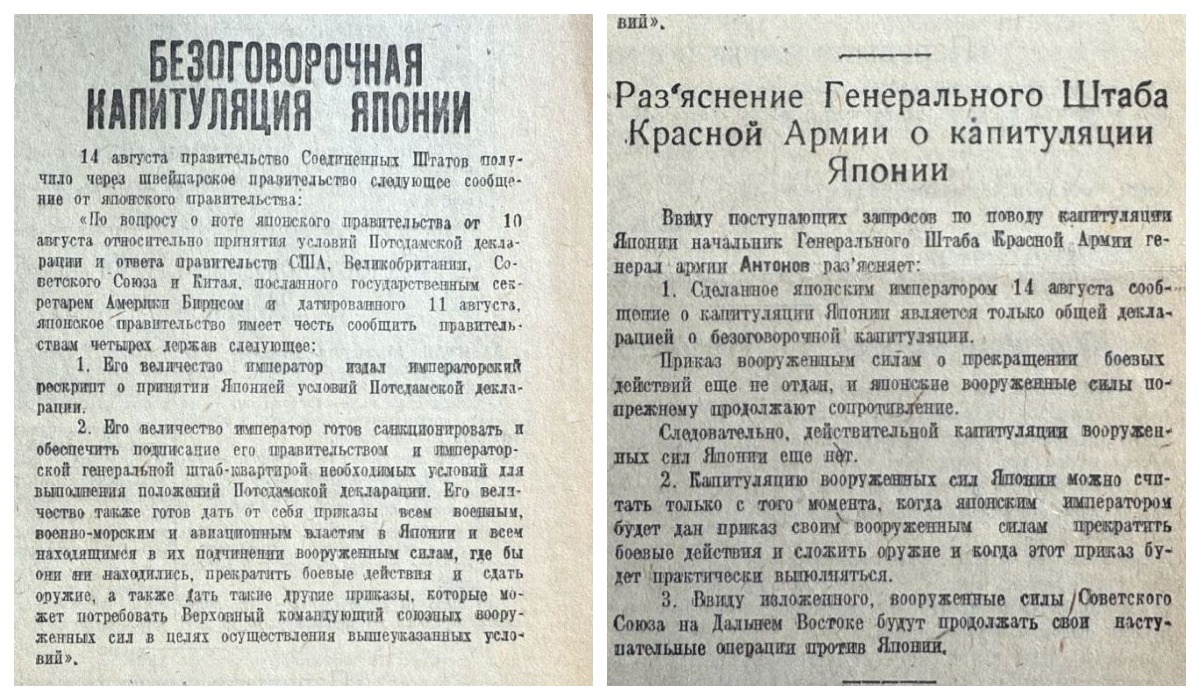

Ложная капитуляция

В сложившейся обстановке 14 августа японское правительство приняло решение капитулировать и сообщило о том, что Япония принимает условия Потсдамской декларации. На следующий день пал кабинет Судзуки.

Однако Квантунская армия продолжала оказывать нашим войскам упорное сопротивление.

В связи с этим Генеральный штаб Советской Армии 16 августа опубликовал заявление, в котором разъяснялось, что японское сообщение о капитуляции является лишь общей декларацией и что приказ о прекращении военных действий японским командованием не отдан. «Ввиду изложенного, — говорилось в заявлении, — Вооруженные Силы Советского Союза на Дальнем Востоке будут продолжать свои наступательные операции».

На дрезине из Тахтамыгды — в Сковородино

Первые дни операции я, будучи главнокомандующим советскими войсками на Дальнем Востоке, провел на направлении Забайкальского фронта.

16 августа я и главнокомандующий Военно-Воздушными силами Главный маршал авиации А. А. Новиков на самолете вылетели из Монголии в Приморье в войска Первого Дальневосточного фронта.

К вечеру сильная буря заставила нас совершить вынужденную посадку на аэродроме в районе железнодорожной станции Тахтамыгда. Крайне неблагоприятный прогноз погоды на ночь, а также необходимость установить связь с фронтами, Москвой, заставили меня и Главного маршала авиации А. А. Новикова на дрезине отбыть в расположенный по соседству таежный город Сковородино. Здесь в то время находился один из запасных узлов связи.

В Сковородине нас приютили. Там немедленно была установлена необходимая связь. Из переговоров с командующими фронтами и со своим штабом я узнал, что войска противника по-прежнему продолжают оказывать нам яростное и ожесточенное сопротивление и что действия наших войск развиваются успешно.

Разговор со Сталиным и ответ японскому штабу

Несколько позднее я получил на имя командования советскими войсками на Дальнем Востоке от штаба Квантунской армии просьбу прекратить наступление советских войск, тогда как о капитуляции японских войск в этой радиограмме дипломатично умалчивалось.

В эту ночь у меня состоялся разговор с начальником Генерального штаба генералом армии А. И. Антоновым, от которого я узнал о последних событиях в Японии. Обменявшись с ним мнениями о дальнейших военных мероприятиях на Дальнем Востоке и по вопросу об ответе на радиограмму командующего Квантунской армией генерала О. Ямада, я сразу же переключился на провод для связи с Верховным главнокомандующим. Доложил ему о ходе операций на всех трех фронтах, об ожесточеннейших боях 56-го стрелкового корпуса 16-й армии за Южный Сахалин и об успешной высадке там десанта в составе батальона морской пехоты и батальона стрелковых войск в городе и порту Торо, а также о ходе подготовки морской операции с высадкой крупных войсковых десантов на Курильских островах.

В эту ночь у меня состоялся разговор с начальником Генерального штаба генералом армии А. И. Антоновым, от которого я узнал о последних событиях в Японии. Обменявшись с ним мнениями о дальнейших военных мероприятиях на Дальнем Востоке и по вопросу об ответе на радиограмму командующего Квантунской армией генерала О. Ямада, я сразу же переключился на провод для связи с Верховным главнокомандующим. Доложил ему о ходе операций на всех трех фронтах, об ожесточеннейших боях 56-го стрелкового корпуса 16-й армии за Южный Сахалин и об успешной высадке там десанта в составе батальона морской пехоты и батальона стрелковых войск в городе и порту Торо, а также о ходе подготовки морской операции с высадкой крупных войсковых десантов на Курильских островах.

Верховный главнокомандующий подтвердил мне, что наступательные операции наших войск против Квантунской армии в Маньчжурии, на Ляодунском полуострове и в Северной Корее должны вестись с возможной быстротой до тех пор, пока японские войска действительно не прекратят сопротивления, не сдадутся в плен и не сложат оружия. Мне было также указано, что вопрос о срочном освобождении Южного Сахалина и всей гряды Курильских островов является особо важным для нас.

Тогда же было согласовано и содержание моего ответа на радиограмму штаба Квантунской армии, который утром 17 августа из Сковородина и был передан в адрес генерала О. Ямада.

В радиограмме говорилось: «Штаб японской Квантунской армии обратился по радио к штабу советских войск на Дальнем Востоке с предложением прекратить военные действия, причем ни слова не сказано о капитуляции японских вооруженных сил в Маньчжурии. В то же время японские войска перешли в контрнаступление на ряде участков советско-японского фронта.

Предлагаю командующему Квантунской армией с 12 часов 20 августа прекратить боевые действия против советских войск на всем фронте, сложить оружие и сдаться в плен.

Указанный выше срок дается для того, чтобы штаб Квантунской армии мог довести приказ о прекращении сопротивления и сдаче в плен до всех своих войск. Как только японские войска начнут сдавать оружие, советские войска прекратят боевые действия».

Встреча с генералом Хата и порядок сдачи в плен

Японские солдаты и офицеры сдаются в плен. Архив

Японские солдаты и офицеры сдаются в плен. Архив

В течение 17 и 18 августа японские войска на большинстве участков советско-японского фронта продолжали оказывать упорное сопротивление.

18 августа командующий Квантунской армией, обратившись по радио к советскому командованию войсками на Дальнем Востоке, заявил о своей готовности выполнить все условия капитуляции.

С утра 19 августа началась массовая сдача японских солдат и офицеров в плен, хотя на целом ряде участков фронта и во многих укрепленных гарнизонах продолжались ожесточенные бои с японскими войсками, не желавшими сложить оружие.

20

августа, 12:00 — срок ультиматума, данный советским командованием Квантунской армии для прекращения сопротивления и сдачи в плен.

В этот день в штаб Первого Дальневосточного фронта был доставлен на нашем самолете из Харбина начальник штаба Квантунской армии генерал-лейтенант Хикосабуро Хата для переговоров о порядке капитуляции войск японской армии.

Встреча произошла в 15 час. 30 мин. неподалеку от советско-маньчжурской границы в лесном домике командующего Первым Дальневосточным фронтом. Кроме меня, в ней принимали участие командующий фронтом Маршал Советского Союза К. А. Мерецков, член Военного совета фронта генерал Т. Ф. Штыков, Главный маршал авиации А. А. Новиков и переводчик. Вместе с начальником штаба Квантунской армии находился японский консул в Харбине Миякава.

Генералу Хата был изложен наш порядок капитуляции японских войск, причем было вновь предъявлено требование, чтобы все японские войска, еще продолжавшие сопротивляться, немедленно сложили оружие. На вопрос, почему это не было сделано ранее, Хата объяснил, что командование Квантунской армии оказалось в затруднительном положении. Ему не удалось сразу довести приказ о капитуляции до всех войск, так как уже на второй день после начала наступления советских войск штаб Квантунской армии потерял управление своими войсками. Советские танки и пехота наступали стремительно. Начался хаос...

Затем генералу Хата были указаны время и пункты, а также порядок прибытия в них японских войск для капитуляции. При этом было сказано, что японские войска должны сдаваться организованным порядком, со своими офицерами, и что в первые дни забота о питании солдат будет лежать на японских офицерах. Войска должны приходить к нам со своими запасами продовольствия.

25 дней потребовалось Советским Вооруженным Силам на Дальнем Востоке для того, чтобы окончательно разгромить более чем миллионную Квантунскую армию — отборное ядро сухопутных сил Японии, которую готовили японские империалисты для молниеносного удара по СССР.

Воздушный десант пленил «императора» Маньчжоу-Го Пу И

Для ускорения капитуляции японских войск, а также для того чтобы предотвратить разрушение фабрик и заводов, вывоз и уничтожение ценностей, советским командованием было приказано сформировать во всех армиях небольшие, но сильные подвижные отряды. В наиболее крупных городах Северо-Восточного Китая, Кореи и Ляодунского полуострова были высажены воздушные десанты, отрезавшие пути отхода противнику. Такие десанты, как известно, были высажены в Шеньяне (Мукдене), Чаньчуне и Цзилине (Гирине) — 19 августа, Порт-Артуре и в Даляне (Дайрене) — 22 августа, в Пхеньяне — 24 августа.

В связи с этим не лишне будет напомнить, что десант в Шеньяне пленил «императора» Маньчжоу-Го Пу И, метавшегося из Чаньчуня в Корею, из Кореи в Шеньян, пытаясь отсюда самолетом удрать в Японию.

Вслед за воздушными десантами в города вступали подвижные отряды сухопутных войск, а за ними и основные силы армий.

Одновременно с операциями по разгрому войск Квантунской армии в Маньчжурии советские войска провели и к 1 сентября закончили операции по освобождению от японских войск Южного Сахалина и Курильских островов.

Особенно упорные бои при этом велись за Котонский укрепленный район на Южном Сахалине и за остров Сюмусю на Курильской гряде.

Моряков амурской флотилии в китайских городах встречали как освободителей

Моряков амурской флотилии в китайских городах встречали как освободителей

Японию испугали не американские бомбы, а русские солдаты

2-3

месяца — срок, через который СССР обязался вступить в войну с Японией после капитуляции Германии (решение Крымской конференции).

1 сентября капитуляция войск японо-квантунской армии завершилась, а вместе с ней закончилась и боевая кампания Советских Вооруженных Сил на Дальнем Востоке.

Итак, всего лишь немногим более трех недель потребовалось Советским Вооруженным Силам на Дальнем Востоке для того, чтобы окончательно разгромить более чем миллионную Квантунскую армию — отборное ядро сухопутных сил Японии, которую готовили японские империалисты для молниеносного удара по СССР.

В период проведения операций Советских Вооруженных Сил против Квантунской армии политические и военные деятели США и Великобритании высоко оценивали их действия на Дальнем Востоке.

В послевоенный же период, наоборот, они стремятся всячески умалить роль Советского Союза в разгроме Японии, доказать, что решающим фактором, заставившим Японию пойти на капитуляцию, являются атомные бомбардировки японских городов Хиросимы и Нагасаки, произведенные американской авиацией накануне вступления СССР в войну на Дальнем Востоке.

Однако это грязная ложь.

Всем известно, что правительства США и Англии проявляли крайнюю заинтересованность в скорейшем вступлении Советского Союза в войну с Японией в то время (вторая половина июля), когда атомная бомба фактически уже находилась в руках у президента США. И решение о капитуляции японское правительство приняло 14 августа — не вследствие атомных бомбардировок, а лишь после того, как катастрофа Квантунской армии в результате успешных действий советских войск стала очевидной. Нет необходимости говорить об истинных целях преступных и совершенно напрасных в военном отношении атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Это известно всему миру.

Сейчас наши народы объединяет стремление к миру

170

километров — глубина продвижения войск 1-го Дальневосточного фронта в Маньчжурию к 11 августа.

После капитуляции милитаристской Японии создались благоприятные условия для успешной борьбы народов Китая и Кореи, для мощного подъема национально-освободительного движения во всей Азии. В момент, когда подписывался акт безоговорочной капитуляции Японии, в Ханое была провозглашена Демократическая Республика Вьетнам, которая ведет сейчас мужественную и успешную войну против американских империалистов. На стороне героического вьетнамского народа — симпатии и поддержка всех прогрессивных людей мира.

В самой Японии трудовой народ полон решимости не допустить возрождения милитаризма. Рабочий класс, демократические силы страны решительно выступают против агрессии США во Вьетнаме, за ликвидацию американских военных баз, против попыток Вашингтона втянуть Японию в свои авантюры.

В настоящее время нет серьезных причин, которые мешали бы установлению нормальных отношений между Японией и СССР. Это еще раз убедительно подтверждает недавняя встреча представителей советской и японской общественности в Хабаровске, также крепнущие экономические и культурные связи между двумя странами. Наши народы объединяет стремление к миру, к обеспечению международной безопасности.

Победа, одержанная нами на Дальнем Востоке, так же как и в Европе, явилась ярким свидетельством могущества советского общественного и государственного строя, великой организующей роли Коммунистической партии, новым торжеством советского военного искусства.

Солдатский привет воинам-амурцам

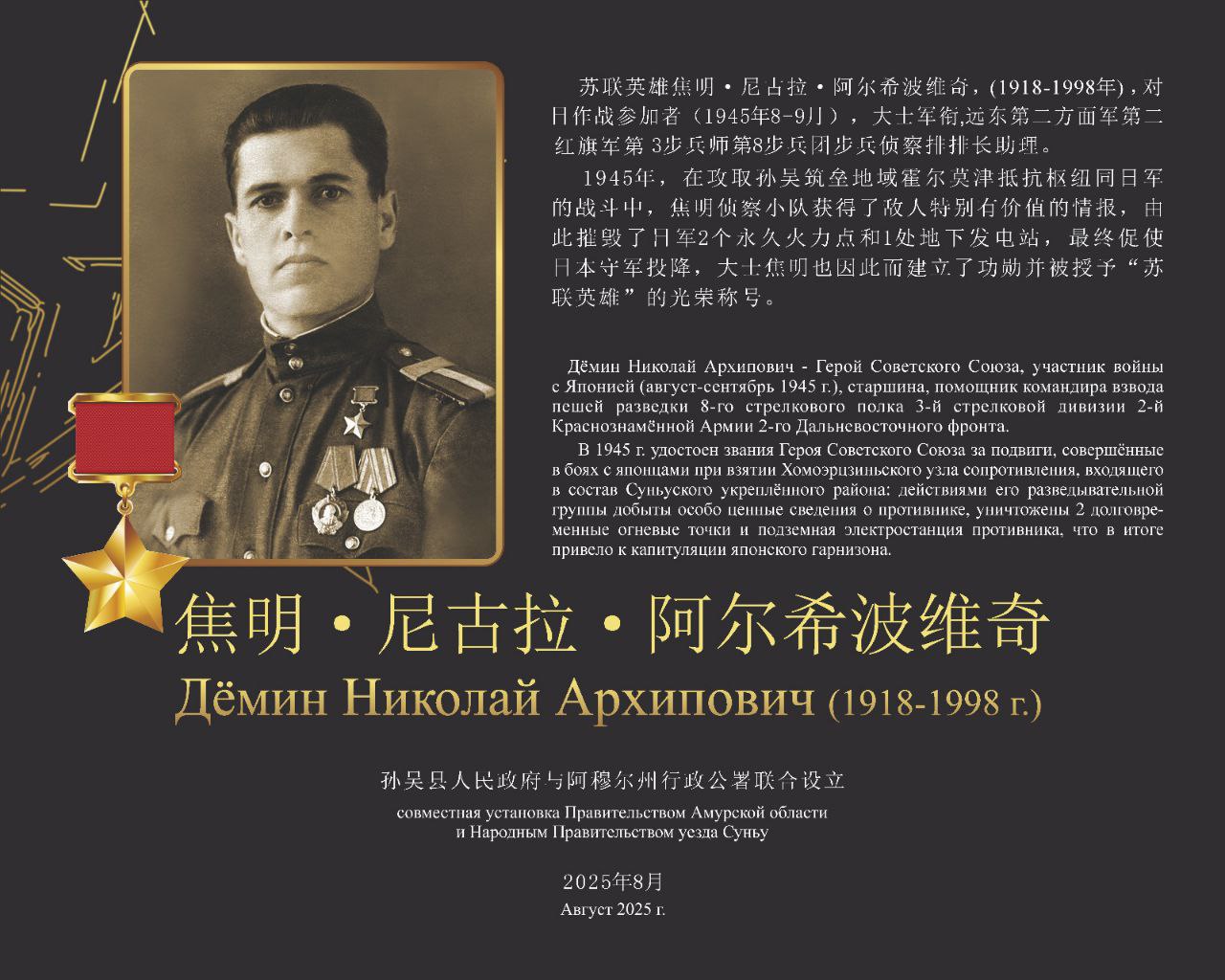

В китайском уезде Суньу установили мемориальную доску Герою СССР из Приамурья Николаю Дёмину. Фото: t.me/min_vst

В китайском уезде Суньу установили мемориальную доску Герою СССР из Приамурья Николаю Дёмину. Фото: t.me/min_vst

Многие амурцы прошли сквозь огонь фронтов, храбро сражались до тех пор, пока не смолкли последние залпы. В Завитинском локомотивном депо работает помощником машиниста паровоза Николай Архипович Демин, отважный разведчик 3-й стрелковой дивизии. За беспримерное мужество и отвагу, проявленные в боях с японскими милитаристами, он удостоен высокого звания Героя Советского Союза. В Благовещенске живут командир 355-й стрелковой дивизии полковник С. А. Абакумов, начальник штаба артиллерийской дивизии полковник М. В. Докучаев, работающий ныне на заводе «Амурэлектроприбор», полковник В. Г. Вяткин и многие другие демобилизованные воины, участники разгрома гитлеровской Германии и милитаристской Японии.

Я рад сегодня передать им, а также всем трудящимся Амурской области свой сердечный солдатский привет и горячо желаю им успехов в осуществлении решений XXIII съезда нашей родной Коммунистической партии.

А. ВАСИЛЕВСКИЙ, Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза.

Ни одного поражения: из досье маршала

► Александр Михайлович Василевский — советский полководец, Маршал Советского Союза, начальник Генерального штаба, член Ставки Верховного Главнокомандования, главнокомандующий Главным командованием советских войск на Дальнем Востоке, министр Вооружённых сил СССР и военный министр СССР.

► Александр Михайлович Василевский — советский полководец, Маршал Советского Союза, начальник Генерального штаба, член Ставки Верховного Главнокомандования, главнокомандующий Главным командованием советских войск на Дальнем Востоке, министр Вооружённых сил СССР и военный министр СССР.

► Дважды Герой Советского Союза. Кавалер двух орденов «Победа» и восьми орденов Ленина.

► В годы Великой Отечественной войны в должности начальника Генерального штаба принимал деятельное участие в разработке и осуществлении практически всех крупных операций на советско-германском фронте.

► В августе 1945-го являлся главнокомандующим советскими войсками на Дальнем Востоке в войне с Японией.

► Один из крупнейших полководцев Второй мировой войны. Единственный военачальник, формально не потерпевший ни одного поражения в Великой Отечественной войне.