Смотреть и слушать в отсеках: как маленький музей в Благовещенске вместил большую историю страны

ОбществоНедавно на одном крупном областном мероприятии представителей амурского судостроительного завода спросили, почему их предприятие до сих пор носит звание Октябрьской революции? Заводчан этот вопрос возмутил: их предприятие — это не просто производство, а история, прожитая вместе со всей страной. Музей судостроительного завода имени Октябрьской революции — тоже отголосок истории, застывший во времени. «Амурская правда», пройдясь по отсекам-экспозициям, соприкоснулась с прошлым.

Фото: Алексей Сухушин

Фото: Алексей Сухушин

Музей к вековому юбилею

Заводской музей был открыт в 1987 году. Предприятие готовилось к 100‑летию со дня основания, и к этой дате судостроителям было выделено крупное финансирование. Часть средств решили потратить на создание музея истории завода — тем более что некоторые документы и экспонаты уже были подготовлены.

Фото: Алексей Сухушин

Фото: Алексей Сухушин

— Инициатором создания музея стал начальник технического отдела Владимир Виноградов, — рассказывает Валерий Силкин, специалист по связям с общественностью и куратор музея. — Владимир Александрович увлекался историей судостроения и нашего завода, собирал информацию для книги. Он работал в архиве, сотрудничал с областным краеведческим музеем. Все его наработки легли в основу экспозиций.

Как инженер-конструктор Виноградов разработал оригинальный дизайн помещения с аналогией отсеков подводной лодки или корабля. Бригада плотников деревообрабатывающего цеха создала огромное деревянное панно и резные входные двери, на стенах появились мозаичные витражи на морскую тематику. А экспозиции музея были сформированы по историческим периодам нашей страны, поскольку Благовещенский судостроительный завод — старейшее предприятие Приамурья, существующее более века.

От Львова до Чепурина

В 1887 году отставной чиновник Николай Степанович Львов арендовал у города 6 тысяч квадратных саженей земли на правом берегу Зеи и построил на этом участке чугунолитейные мастерские. В них работало всего 20 человек, которые изготавливали предметы быта: посуду, печные дверцы, задвижки, а также запчасти к сельскохозяйственному, мукомольному и золотодобывающему оборудованию. После смерти Львова в 1895 году мастерскими недолго владела его дочь Мария Николаевна, которая затем продала их благовещенскому золотопромышленнику Николаю Першину.

Площадь музея — 250 кв. м. Его залы находятся в административном здании и занимают весь четвертый этаж. Поскольку музей располагается на территории самого завода, об экскурсии необходимо предварительное согласование по телефону приемной: 8 (4162) 23‑34‑00.

В музее хранится копия интересного документа: итоги аудиторской проверки мастерских государственным чиновником — областным механиком. Он должен был проинспектировать предприятие перед выдачей промышленного кредита. Банк кредит Першину выдал, отметив, что производство было куплено за 75 тысяч рублей, затрачено на переустройство 25 тысяч. Поэтому завод обошелся новому владельцу в 100 тысяч рублей.

Фото: Алексей Сухушин

Фото: Алексей Сухушин

Затем завод снова менял владельцев, пока не оказался в собственности Семена Саввича Шадрина. Именно он занялся модернизацией предприятия, наладив выпуск паровых котлов и машин, мельничных приводов. А в зиму 1899–1900 годов на заводе были заложены первые три парохода, через год — еще три, а к весне 1902 года все они были спущены на воду.

В 1910 году Шадрин передал завод за долги под юрисдикцию Сибирского торгового банка. А в 1914 году предприятие, занимавшееся ремонтом пароходов, взяли в аренду, а затем выкупили за 250 тысяч рублей Иван Чепурин с сыном. Пароходостроительный завод И. П. Чепурина просуществовал до революции. К 1917 году там трудилось уже 600 человек.

Второе рождение

Период Гражданской войны в заводском музее отображен довольно подробно. Дело в том, что во время Гамовского мятежа в марте 1918 года именно рабочие чепуринского завода, ставшие дружинниками, вместе с матросами Амурской речной флотилии оказали сопротивление мятежникам.

Второе рождение завод получил в 1931 году, когда производство преобразовали в Благовещенскую судостроительную верфь. Она получила крупный правительственный заказ на постройку нефтеналивных барж и буксирных пароходов для доставки сахалинской нефти на Хабаровский нефтеперегонный завод. К началу Великой Отечественной войны заказ был выполнен.

Фото: Алексей Сухушин

Фото: Алексей Сухушин

— В музее хранится закладная доска баржи «Белорусия», которая была заложена на судоверфи 24 ноября 1933 года и спущена на воду 17 июня следующего года, — рассказывает председатель профкома завода Ирина Куценко, проводившая несколько лет экскурсии в музее. — Закладная доска — это своего рода паспорт, табличка с основными данными, которая крепится на судне.

Дизайн музея выполнен в виде отсеков подводной лодки или корабля. Каждый отсек заполнен документами и фотографиями определенного исторического периода начиная с XIX века и заканчивая сегодняшним днем.

Интересный факт: в 1930‑е годы на судоверфи был распространен метод работы, который сегодня назвали бы «вахта».

— В 1935 году на верфи работало 617 человек, но на постоянной основе — около 300 рабочих, — продолжает экскурсию по музею Валерий Силкин. — Остальные трудились по сдельщине, их нанимали на определенный период. Например — клепальщиков, так как раньше корпуса барж не варились, а склепывали.

Люди приезжали на заработки с крестьянских хозяйств, с других заводов страны. Одни, заработав, уезжали, другие оставались, учились профессии, становились зачинателями семейных династий. Вообще, люди — главное богатство судостроительного завода, и им, ветеранам, посвящено много экспозиций в музее. Например, в годы Великой Отечественной войны более 300 работников предприятия ушли на фронт — их места заняли жены, дети, выпускники благовещенского училища № 13, готовившего судосборщиков, сварщиков и трубопроводчиков.

Фото: Алексей Сухушин

Фото: Алексей Сухушин

Техническая революция

В 1960‑е годы с приходом на должность директора Григория Мельникова завод пережил техническую революцию. Григорий Григорьевич руководил предприятием с 1967 по 1982 год, в этот период начался серийный выпуск буксиров и морских рыболовных сейнеров. Кстати, макеты судов, которые строил завод в разное время, можно увидеть в музее. А инициатор создания исторического хранилища истории завода Владимир Виноградов, организуя экспозиции, создал также макеты, которые демонстрируют весь цикл строительства рыболовного сейнера поэтапно.

Отдельные стенды посвящены воспитанникам и приемникам Мельникова — председателю профкома Владимиру Омельяненко, организатору музея Владимиру Виноградову и директору завода Вячеславу Попову, благодаря которому предприятие выжило в сложные 1990‑е. Когда спрос на рыболовецкие суда упал, предприятие производило необходимое оборудование для Бурейской ГЭС, паромные переправы, козловые краны, ковши для шагающих экскаваторов. Именно судостроительный завод им. Октябрьской революции создавал шатры и купола для соборов в Тынде и Благовещенске.

Все эти исторические факты отражены в документах, фото, макетах заводского музея. Там же хранятся почетные Красные знамена, которыми было награждено предприятие в советское время.

Записка Бориса Ельцина, суда-мишени и братская могила

Фото: Алексей Сухушин

Фото: Алексей Сухушин

В каждом музее есть экспонаты, за которыми скрываются интересные, а порой неожиданные факты. Музей судостроительного завода им. Октябрьской революции не стал исключением: необходимо только внимательно присмотреться к документам и фотографиям, отображающим разные периоды истории Приамурья.

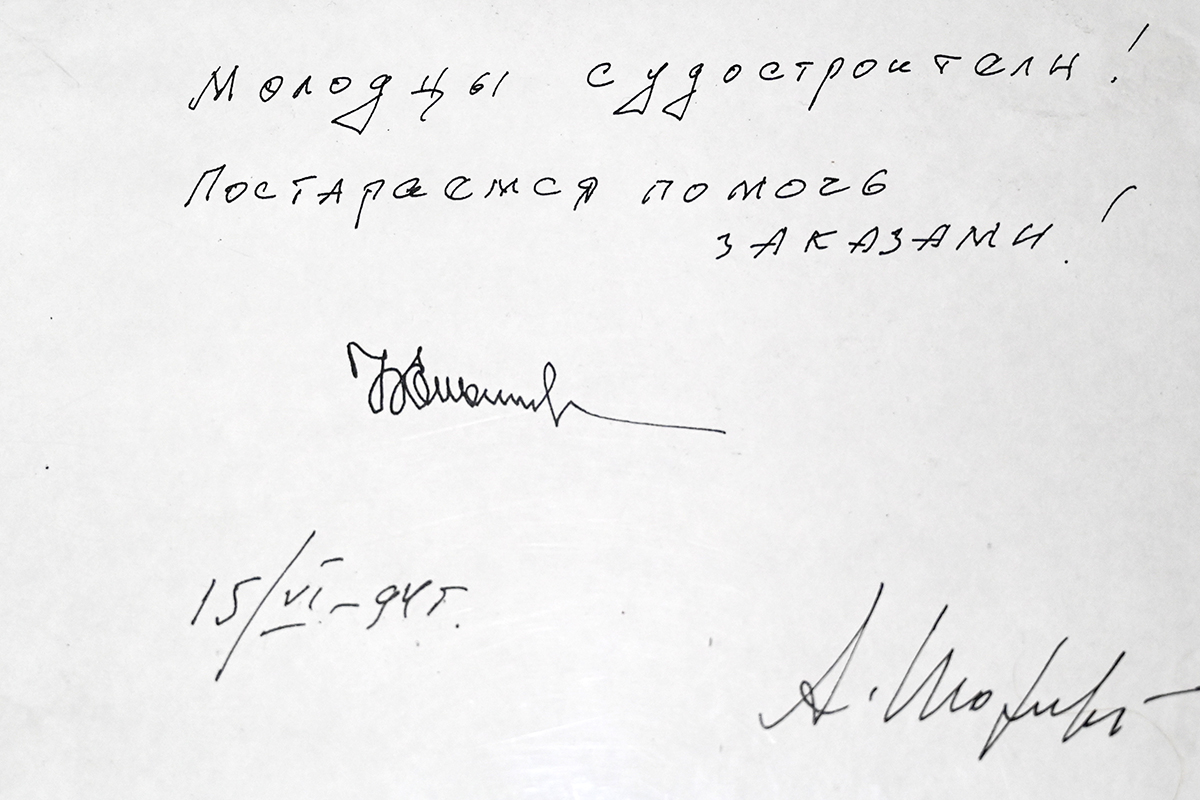

«Постараемся помочь заказами!»

Фото: Алексей Сухушин

Фото: Алексей Сухушин

В середине июня 1994 года Благовещенск впервые посетил президент РФ Борис Ельцин. В его программе было в том числе посещение судостроительного завода им. Октябрьской революции. Вместе с губернатором области Владимиром Полевановым, мэром города Юрием Ляшко, директором завода Вячеславом Поповым и другими ответственными лицами Борис Николаевич осмотрел предприятие и побывал в музее. Там же он подписал своеобразный документ, копия которого сегодня хранится как историческое свидетельство сложных 90‑х.

Хранилище истории судостроительного завода посещают школьники, студенты, пенсионеры, иногда — приезжие делегации. Иностранцы с интересом рассматривают фотографии и чертежи, дети — модели различных судов, которые строил завод. А внимание людей старшего возраста привлекает атрибутика советского времени.

Рабочие и руководство предприятия жаловались руководителю страны, что на достройку судов не выделяется финансирования — министерство судостроения к этому времени было уже расформировано. Борис Ельцин написал расписку: «Молодцы судостроители! Постараемся помочь заказами!». Ее вместе с президентом подписал тогдашний министр финансов Александр Шохин.

— Они действительно помогли заводу, — говорит Валерий Силкин. — Было продлено финансирование на завершение строительства танкера снабжения для ВМФ и двух рыболовных сейнеров. Правда, одно судно успели достроить, а на второе денег не хватило, и оно осталось стоять на стапелях. Почти 30 лет простояло и было распилено на металлолом два года назад.

Два лагеря — одна могила

На территории завода до недавнего времени располагалась братская могила павших в ходе Гамовского мятежа 1918 года. Более века работники предприятия ухаживали за памятным местом. Фото: Центр по сохранению историко-культурного наследия Амурской области

На территории завода до недавнего времени располагалась братская могила павших в ходе Гамовского мятежа 1918 года. Более века работники предприятия ухаживали за памятным местом. Фото: Центр по сохранению историко-культурного наследия Амурской области

Казалось бы, какое отношение судостроительный завод имеет к установлению Советской власти в Приамурье? Самое непосредственное! Это касается антибольшевистского восстания под руководством атамана Амурского казачьего войска Ивана Гамова в марте 1918 года. Тогда в Благовещенске произошли ожесточенные бои между сторонниками действующей на тот момент власти и Советов. Рабочие завода, активно поддержав моряков Амурской флотилии, сражались с ними бок о бок против казаков и офицеров. В результате боёв было много жертв.

24 марта 1918 года 92 погибших, многие из которых были рабочими завода, похоронили в братской могиле, которая тогда располагалась в саду архиерейской дачи на берегу Зеи (впоследствии эта территория стала принадлежать заводу). Некоторые тела — в гробах, другие — просто завернутые в покрывала. Там же, в отдельной могиле, но под общим курганом, были похоронены и погибшие сторонники Гамовского мятежа.

Через два года над могилой установили памятник: надгробную плиту и обелиск в виде усеченной пирамиды, украшенный пятиконечной звездой. Вокруг поставили металлическую ограду, отлитую в чугунно-литейных мастерских завода, которая сохранилась до наших дней.

Братская могила стала объектом культурного наследия областного значения. И более 100 лет работники завода ухаживали за памятным местом.

— Каждый год мы красили, белили памятник, также восстановили фундамент, обновили табличку, заменив ее на мраморную. Вокруг могилы посадили кустарники, цветы, и каждый год в памятную дату возлагали венок, — говорит Ирина Куценко.

Музей судостроительного завода с 2021 года является участником программы «Промышленный туризм». В прошлом году его посетили 2 тысячи человек. Это в два раза больше, чем в 2021 году.

Несколько лет назад было принято решение: эксгумировав останки погибших, перенести могилу на кладбище на 17‑м км. Это было связано с тем, что объект культурного наследия находится на территории режимного предприятия и к нему нет свободного доступа горожанам.

Работы начались год назад. Общая площадь раскопанного участка составила 236 квадратных метров, что на 50 % больше территории памятника в границах ограждения. Всего обнаружены останки 101 человека, в том числе предположительно троих подростков. Это противоречит историческим сведениям, согласно которым считалось, что в могиле похоронены 92 красногвардейца.

Все расходы, а они оказались не маленькие, на перемещение могилы взял на себя завод.

Суда-мишени

Судно-мишень — специально построенное судно для обеспечения боевой подготовки. Фото: СЗОР

Судно-мишень — специально построенное судно для обеспечения боевой подготовки. Фото: СЗОР

Кроме малых рыболовных и средних добывающих судов, более 10 лет назад предприятие начало строить суда-мишени «Боевой щит». Сегодня фотографии малого и большого корабельных щитов можно увидеть в заводском музее.

Судно-мишень — это специально построенное судно для обеспечения боевой подготовки Военно-морского флота и испытаний ракетного оружия. Оно представляет собой стальной необитаемый катамаран повышенной непотопляемости, так как его корпус разделен на множество водонепроницаемых отсеков. В море и обратно в порт такие суда доставляются буксиром, а используются как надводные мишени на военных морских учениях.

Очередные большие корабельные щиты были построены по гособоронзаказу для Тихоокеанского флота России и спущены на воду в прошлом году.

Архиерейская дача

Фото: «Амурская правда»

Фото: «Амурская правда»

Непосредственного отношения к архиерейской даче судостроительный завод вроде не имеет. Но история тесно связала промышленное производство и объект духовной консистории.

В середине XIX века Благовещенск активно строился, но подходящего места для архиерейского дома не нашлось. Архиепископ Иннокентий решил возвести его на берегу Зеи в четырех километрах от центра города. В 1863 году к главному корпусу пристроили жилой флигель, кухню и ванную для архиерея, крышу покрыли железом, под полом устроили дополнительные печи. По окончании ремонта в архиерейском доме открылась духовная консистория. Под ее нужды военный губернатор Николай Буссе отвел почти 60 гектаров земли.

Епископ Мартиниан (Муратовский) в 1893 году полностью отремонтировал главное здание. К тому времени на улице Большой в центре Благовещенска уже появился новый архиерейский дом, поэтому загородные постройки, принадлежащие епархии, стали называть «архиерейская дача».

В начале XX века на ее территории построили белый одноэтажный каменный корпус в псевдорусском стиле, украшенный лепниной. В этом здании жил последний архиерей Благовещенской епархии — епископ Евгений (Зёрнов). Это единственное здание архиерейской дачи, которое уцелело до нашего времени, а ее участок, по существу, стал территорией завода, потому долгие годы бывший культовый объект находился на балансе предприятия.

С 2012 года судостроительный завод пытался передать старинное здание Благовещенской епархии, но у той не было средств, чтобы восстановить его. Поэтому архиерейскую дачу выкупил крупный благовещенский бизнесмен, чтобы в дальнейшем передать ее верующим.

Возрастная категория материалов: 18+

Фото: Алексей Сухушин

Амурская правда

от 03.09.2025

Материалы по теме

Откуда в амурской тайге морские моллюски и верблюды: загадки школьного музея в Береговом

Откуда в амурской тайге морские моллюски и верблюды: загадки школьного музея в Береговом Новый учебник расскажет амурским школьникам об истории родного края

Новый учебник расскажет амурским школьникам об истории родного краяКомментариев пока не было, оставите первый?

Комментариев пока не было

Комментариев пока не было

Порядок слов Александра Ярошенко

Общество

Василий Орлов вновь станет Дедом Морозом и исполнит новогодние желания юных амурчан

Василий Орлов вновь станет Дедом Морозом и исполнит новогодние желания юных амурчан

Добавить комментарий

Комментарии