В крестных брали родных

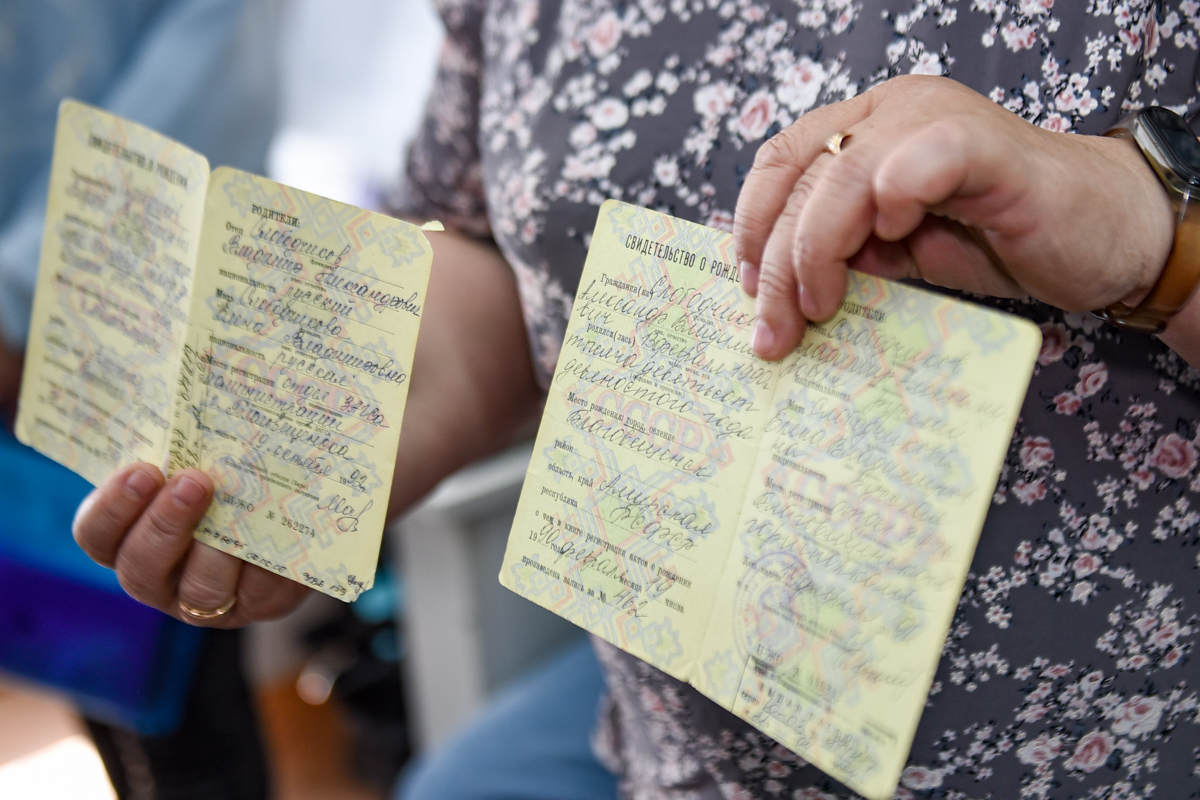

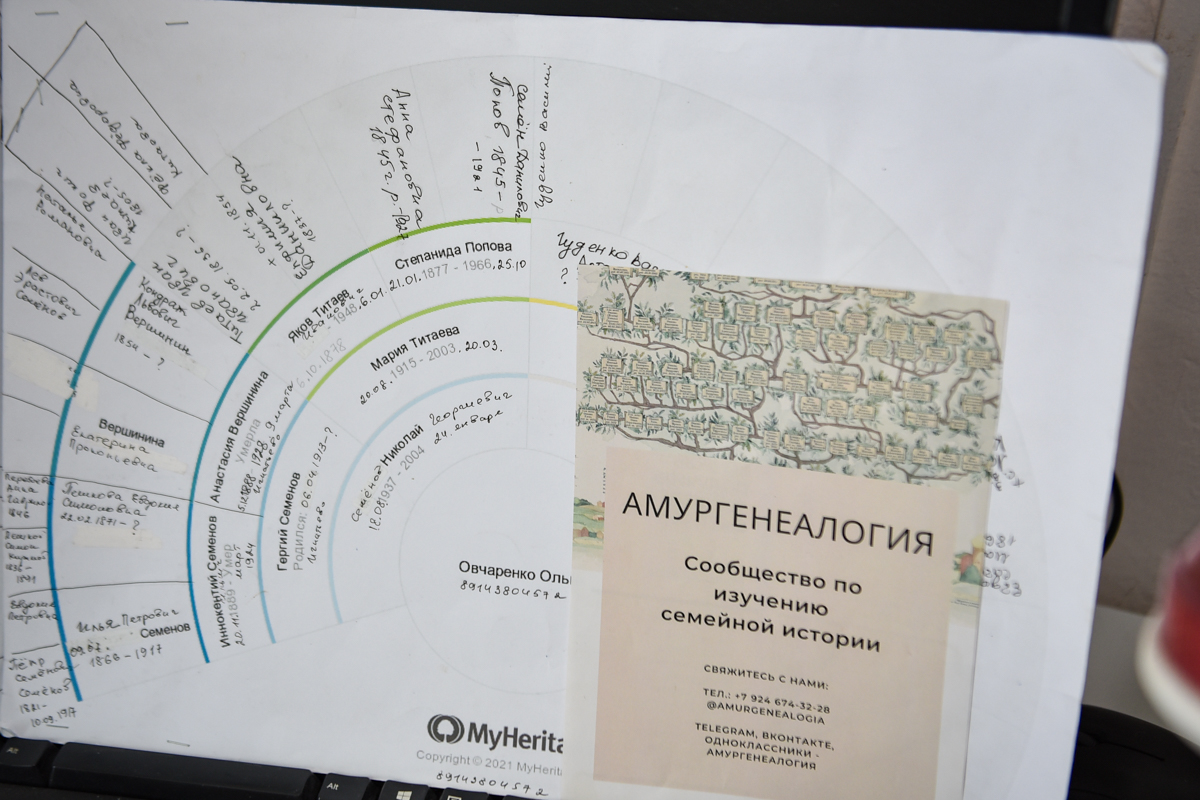

Елена Слободчикова, наверное, самый опытный амурский родовед, занимающийся поиском архивных документов. Она рассказала о том, как с годами у нас в стране видоизменялись документы о регистрации ребенка.

— До революции все подобные события отражались в церковных метрических книгах. Записывались даты рождения и крещения ребенка, фамилия, имя, отчество отца, затем — данные о матери. Потом — сословие родителей: крестьянин, мещанин, дворянин, —показывает копии церковных метрик Елена Слободчикова. — Были еще две записи о восприемниках, тех, кого сегодня мы называем крестными. В крестные обычно брали родственников: братьев, сестер, мужей сестер.

— До революции все подобные события отражались в церковных метрических книгах. Записывались даты рождения и крещения ребенка, фамилия, имя, отчество отца, затем — данные о матери. Потом — сословие родителей: крестьянин, мещанин, дворянин, —показывает копии церковных метрик Елена Слободчикова. — Были еще две записи о восприемниках, тех, кого сегодня мы называем крестными. В крестные обычно брали родственников: братьев, сестер, мужей сестер.

При заключении брака и венчании в документах также указывались фамилии поручителей — говоря современным языком, свидетелей. У невесты обязательно указывалось, чья она дочь по отцу. А вот про жениха такие данные не вносились.

При советской власти при появлении загсов в свидетельстве о рождении ребенка указывали возраст родителей, иногда — место их рождения. Поскольку детская смертность в те годы была высокой, при регистрации ребенка вносили данные не только о том, какой он по счету в семье, но и какой живой по счету.

Итак, она звалась Татьяной…

Фото: Алексей Сухушин

Фото: Алексей Сухушин

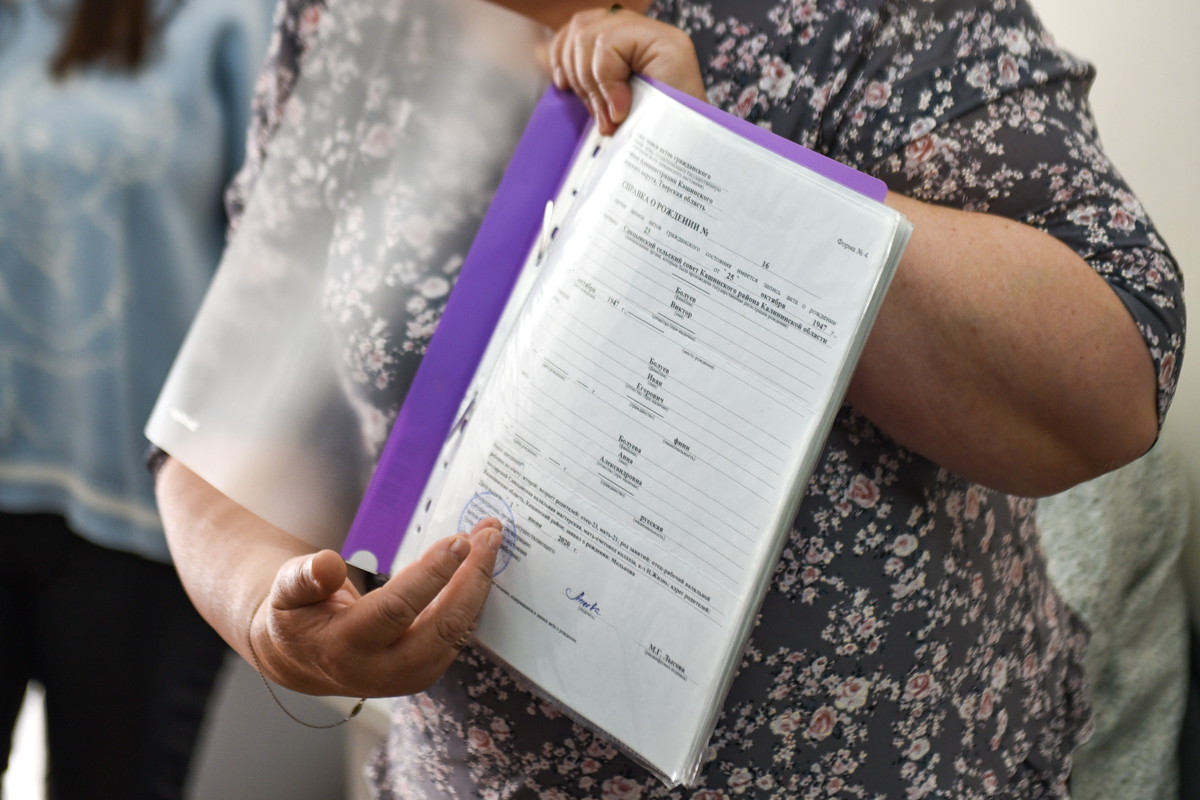

— Для поиска своих предков интересно не столько свидетельство о рождении, сколько информация в журнале регистрации ЗАГСа, где могут быть данные о возрасте родителей при рождении ребенка, их местожительство, сколько лет они проживали в данной местности, кем работали, — объясняет Елена Слободчикова. — Например, когда я восстанавливала свидетельство о рождении отца за 1946 год, сразу же запросила справку из данных журнала регистрации. Там было указано, где проживали его родители, мои бабушка и дедушка. Оказалось, что до Санкт-Петербурга они жили в Тверской области. А когда получила справку о браке дедушки и бабушки, то узнала, что девичья фамилия моей бабушки, Татьяны Александровны, — Пушкина.

Елена также рассказала, что, когда получила справку о рождении своей мамы, то выяснилось, что она из двойни. Никто никогда об этом в семье не говорил — скорей всего, второй ребенок умер. Матери Елены уже за семьдесят, и неизвестный факт из своей биографии она узнала совсем недавно.

Васса, Май и Пионер

Фото: Алексей Сухушин

Фото: Алексей Сухушин

До революции новорожденных называли по святцам: по именам святых, которые особо почитались в день рождения ребенка. Таких дней — именин — в году обычно несколько. Поэтому в семье могло быть три Анны, четыре Федора, две Евдокии, рожденных в разные годы. Но никто из этого не делал трагедии, так происходило повсеместно.

В семье врача Ирины Лавриненко хранится необычная семейная реликвия. Это… женские косы: самой Ирины, ее младшей сестры и их мамы. И с каждой из них связана своя история: почему и как были отрезаны косы.

В начале 20-го века на имена новорожденных сильное влияние оказали исторические события, в частности революция. Классическим примером стала Даздраперма — «Да здравствует Первое мая». Хотя это женское имя в СССР было, в общем-то, не распространено. Но были другие, не менее экзотические для сегодняшнего дня имена.

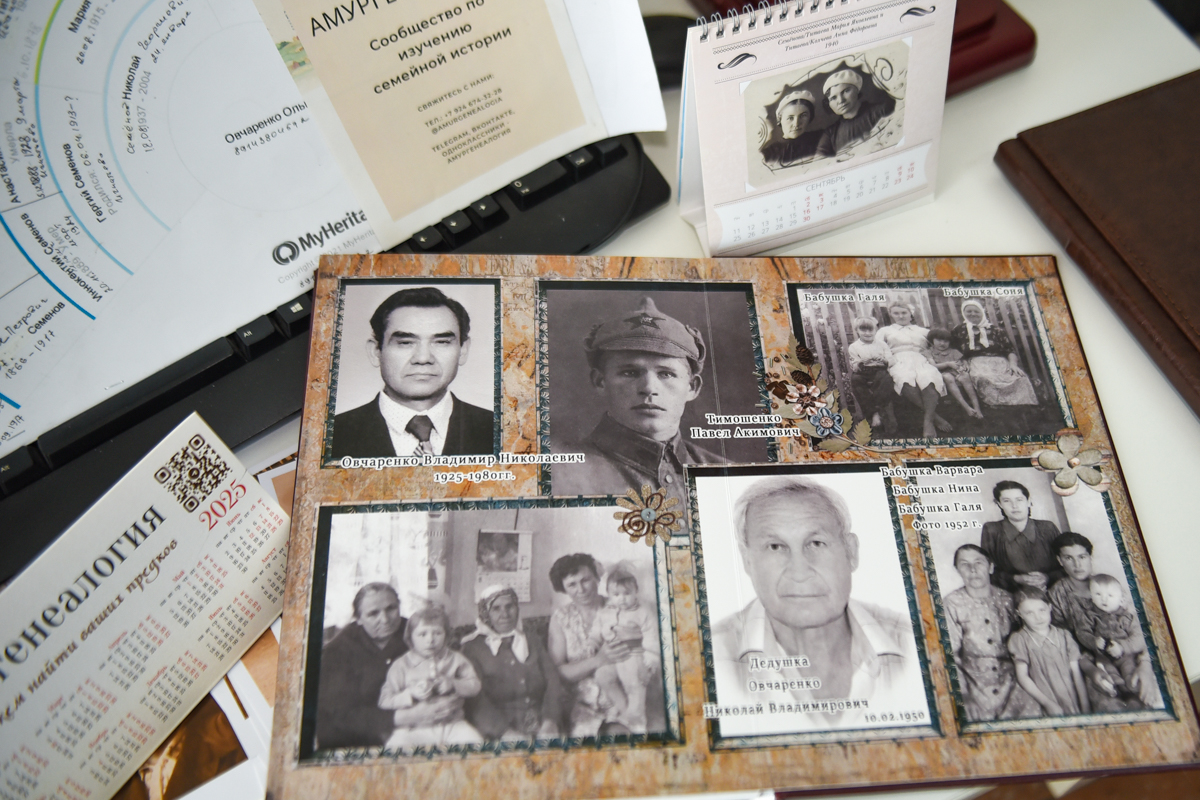

— Брата моего дедушки нарекли Пионером, — рассказывает родовед Ольга Овчаренко. — А у одной из женщин, которой я помогала в поиске предков, была другая ситуация. Ее дядю все звали Володей, но когда мы подняли архивные документы, он в них значился как Маркэн. Сокращенно от Маркса и Энгельса. Его отец был коммунистом и своим детям давал подобные имена.

— Брата моего дедушки нарекли Пионером, — рассказывает родовед Ольга Овчаренко. — А у одной из женщин, которой я помогала в поиске предков, была другая ситуация. Ее дядю все звали Володей, но когда мы подняли архивные документы, он в них значился как Маркэн. Сокращенно от Маркса и Энгельса. Его отец был коммунистом и своим детям давал подобные имена.

Родовед Наталья Олейникова привела пример: у ее знакомых были двойняшки с необычными именами — мальчик Рева и девочка Люция. А в родове заведующей женской консультацией № 1 Татьяны Кругловой были два брата, которых племянники звали дядя Гоша и дядя Гриша. И только со временем на подписи к одной из старых семейных фотографий братьев вдруг обнаружились их настоящие имена: Гурий и Май.

Родовед Наталья Олейникова привела пример: у ее знакомых были двойняшки с необычными именами — мальчик Рева и девочка Люция. А в родове заведующей женской консультацией № 1 Татьяны Кругловой были два брата, которых племянники звали дядя Гоша и дядя Гриша. И только со временем на подписи к одной из старых семейных фотографий братьев вдруг обнаружились их настоящие имена: Гурий и Май.

— Мама рассказывала, что в нашей семье была бабушка Ася, — продолжает свой рассказ Татьяна Геннадьевна. — Но по документам она была Василиса. Когда же отыскали церковные метрики, то в них значилось имя Васса. В советское время Васса превратилась в Василису, а для родных она всегда была Ася.

Детская мода как отражение времени

— В начале прошлого века, когда началась Первая мировая война, детская одежда перестала быть точной копией взрослой. Она стала попроще и полегче, вошли в моду морские костюмчики — как для девочек, так и для мальчиков, — рассказывает Ольга Овчаренко.

Фото: Алексей Сухушин

Фото: Алексей Сухушин

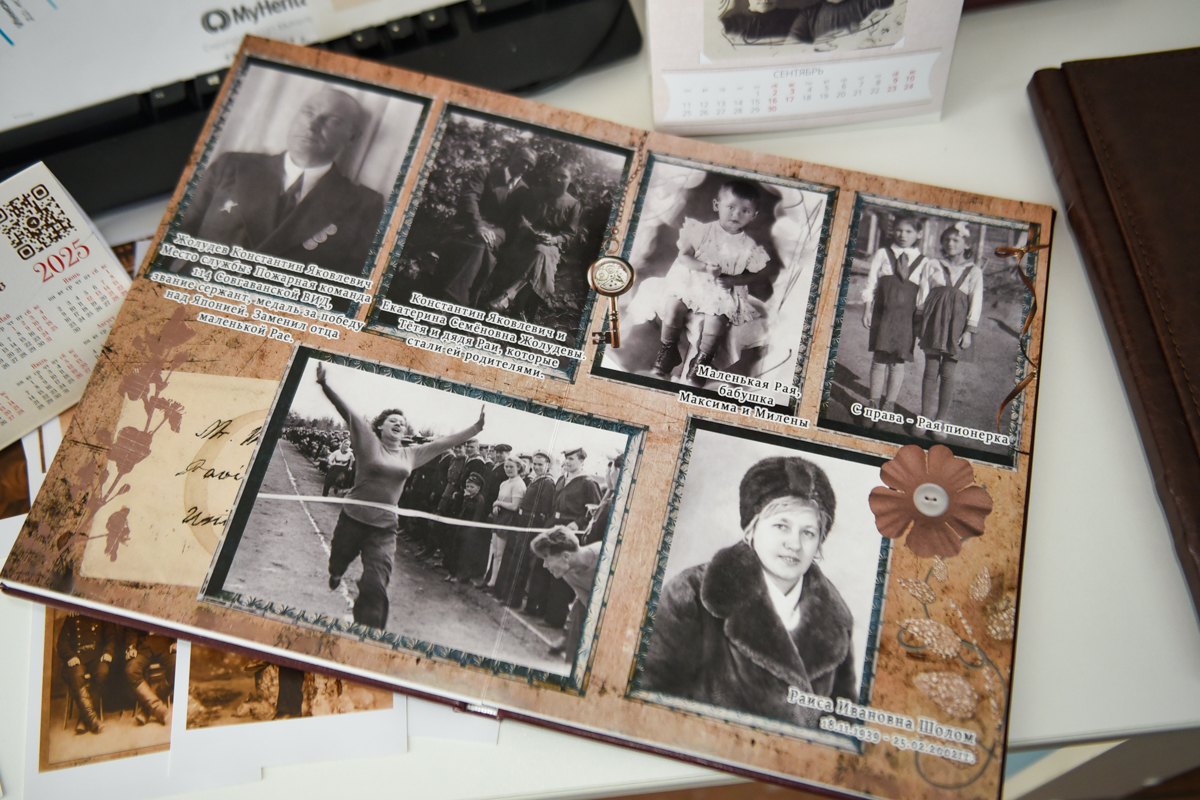

Она показала, как менялась детская одежда, на примере фотографий своей семьи. Например, на фото 1918 года ее двухлетний дедушка одет в популярный в те времена морской костюмчик. А чулочки держатся на подвязках. Причем эту деталь Ольга увидела буквально недавно, когда над снимком поработал специалист, осветлив фотографию.

Во время Великой Отечественной войны детская одежда, как и у взрослых, видоизменилась. Ткань стала дефицитом, поэтому стали шить одежду в мини-версии, простенькую. На одной из фотографий прабабушка Ольги — Степанида Семеновна, 1877 года рождения — держит на руках правнучку. Снимок сделан примерно в 50–60-е годы прошлого века, и у девочки чулочки держатся уже на резинке с пуговичкой. Эти детские маечки с резинками-застежками, кстати, были очень неудобными. Но детских колготок тогда еще не было.

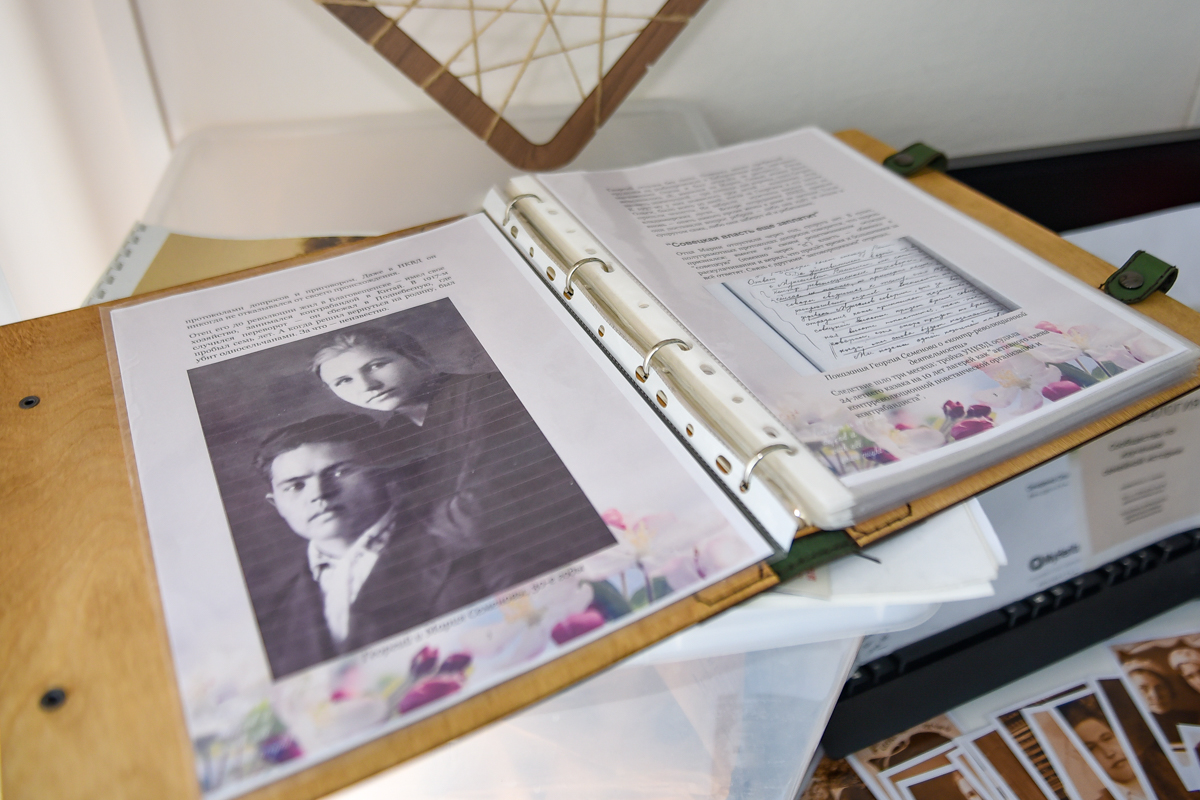

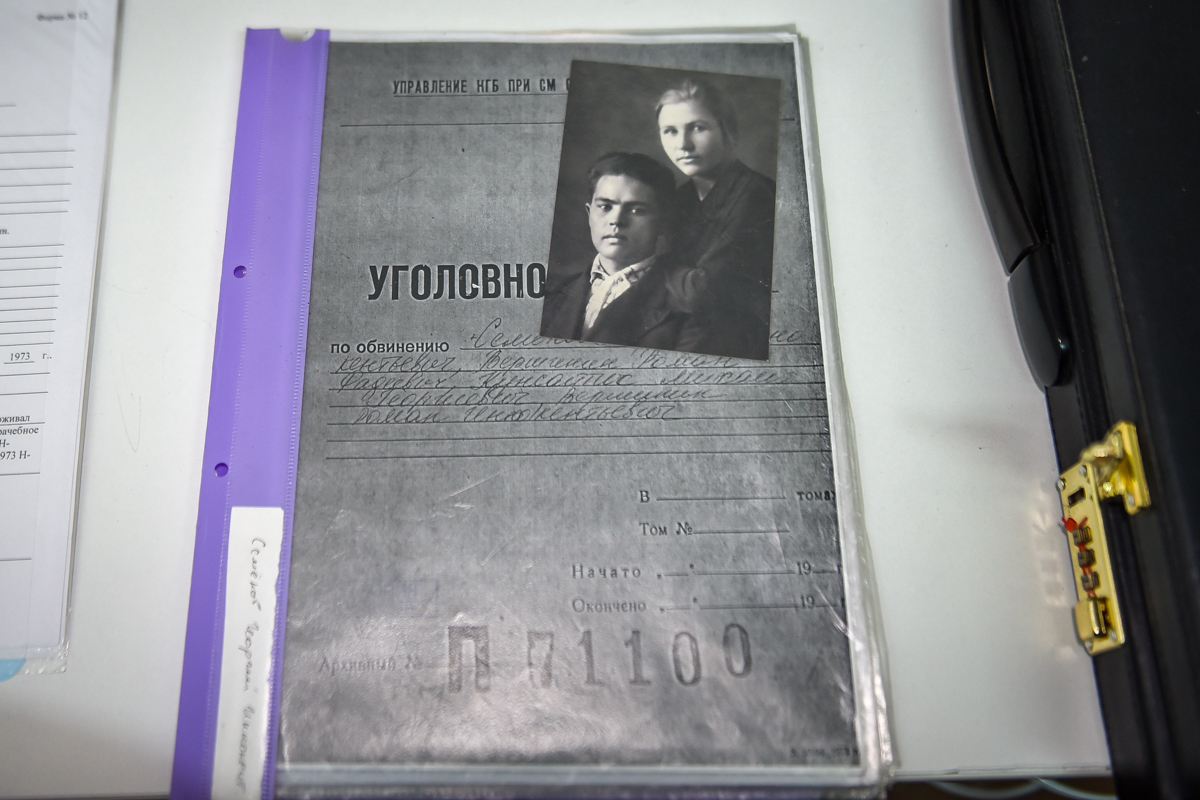

— Ни одной из этих фотографий у меня не было до 1999 года, когда бабушка сделала мне свадебный подарок: снимок прабабушки вместе с бабушкой и моим репрессированным дедушкой. Только тогда я впервые увидела лицо своего деда, — продолжает родовед. — Благодаря такому свадебному подарку я стала заниматься генеалогией.

Чудесное возвращение медалей

На эту необычную встречу в женской консультации пришли не только будущие мамы, но и сотрудники медучреждения. Как сказала заведующая Татьяна Круглова, она только в начале пути по поиску своих предков — разбирает фотоархив. И принесла несколько семейных реликвий. Например, бабушкин шерстяной платок, который почти за полвека не потерял свои яркие краски. Но самыми ценными Татьяна Геннадьевна считает медали своего дедушки Сергея Семеновича Круглова, среди которых есть орден Трудового Красного Знамени. В свое время эти награды считалась безвозвратно утраченными. Но в нынешнее Рождество произошло практически чудо.

— Мы поехали в гости в Белогорск, встретились с братом, — увлеченно рассказывает Татьяна Круглова. — Когда я заговорила о медалях дедушки, брат сказал, что они лежат у него. Сходил домой, принес. А вместе с ними целый мешок, больше 500 штук, старых семейных фотографий. Среди них — единственное фото прадеда Леонтия. Лучшего подарка на Рождество я придумать не могла!

А в семье врача Ирины Лавриненко хранится другая, несколько необычная семейная реликвия. Это женские… косы: самой Ирины, ее младшей сестры и их мамы. И с каждой из них связана своя история: почему и как были отрезаны косы.

Придет их время

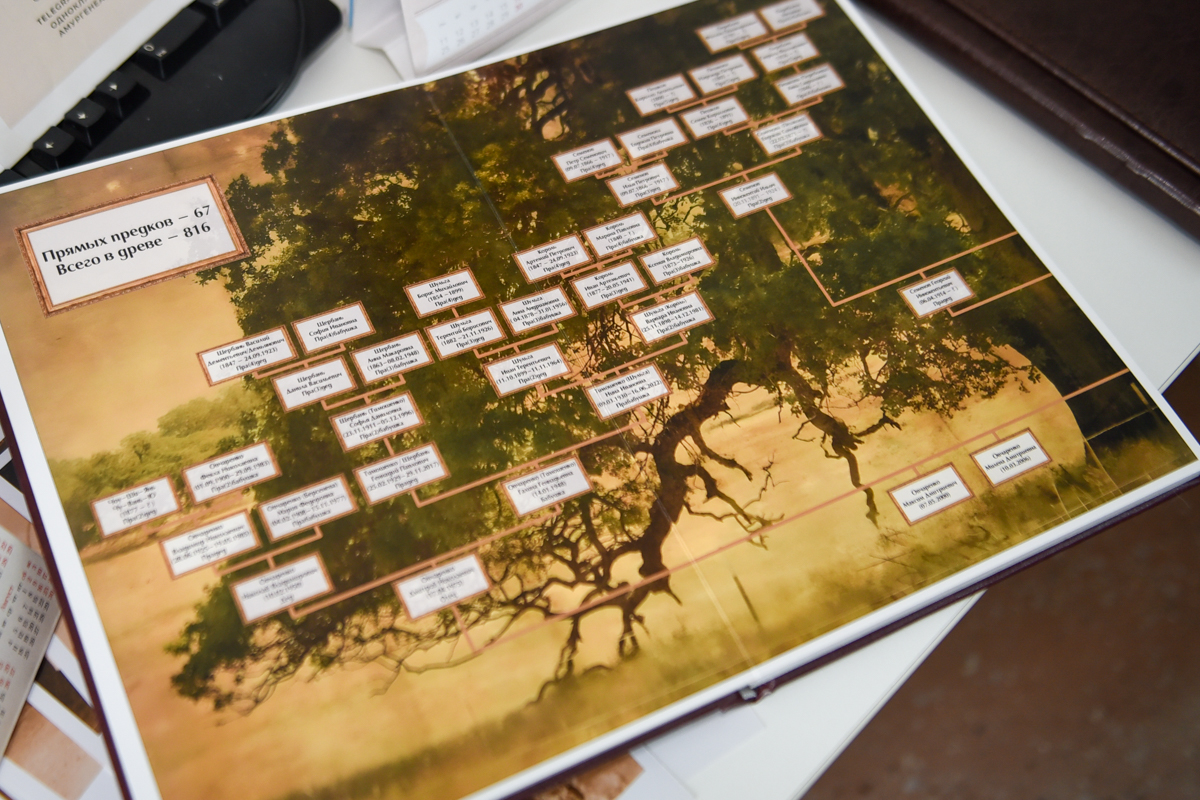

Будущие мамы слушали семейные истории, разглядывали старые фотографии. Однако их, конечно, больше интересовали другие вопросы: скрининги, анализы, развитие плода. Но пройдет время, и эти женщины, став мамами и бабушками, обязательно задумаются, что они оставят на память своим детям и внукам. Сегодня амурские генеалоги на конкретном примере показали им путь, по которому надо идти, чтобы сохранить связь поколений.

***

Зачем искать родовые корни и кто создал в Амурской области уникальное сообщество генеалогов

Зачем искать родовые корни и кто создал в Амурской области уникальное сообщество генеалогов

Возрастная категория материалов: 18+

Тройка снежных лошадей и сказочная иллюминация украсили двор жителя Зеи

Тройка снежных лошадей и сказочная иллюминация украсили двор жителя Зеи

Добавить комментарий

Комментарии