Забытый чердак «Кунста и Альберса»: что скрывает под крышей главный музей Благовещенска (фото)

Почему современные строители боятся ремонтировать чердак самого красивого здания Благовещенска? Какой революционный секрет хранят металлические балки, столетие простоявшие без ремонта? И при чем здесь известковое молоко, которое прочнее бетона? Уникальная экскурсия на чердак областного краеведческого музея позволила журналисту «Амурской правды» прикоснуться к тайнам, которые век пылились под самой крышей.

Империя «Кунст и Альберс»

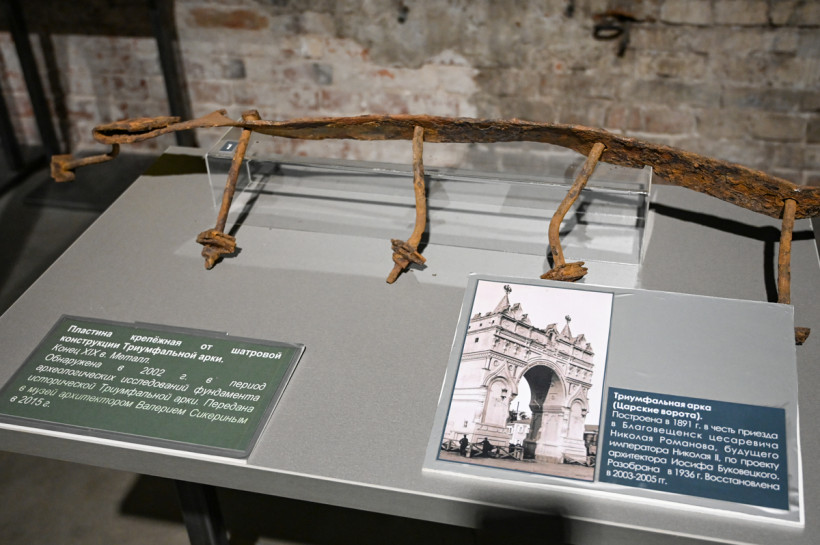

Днем здесь немного суетливо и всегда много туристов из Поднебесной. Вечером в огнях подсветки это старинное здание конца XIX века приобретает особое романтичное очарование. Но стоит подняться под самую крышу — и оказываешься в другом времени. Музейные работники уверяют: за последние сто лет чердак почти не изменился. Даже забытые вещи, когда-то отправленные сюда на хранение, теперь говорят с нами языком истории. Вот флюгер первых владельцев, изящная оконная решетка, кованый гвоздь, намертво вбитый в балку… И каждый кирпич здесь рассказывает о тех, кто когда-то начинал строить этот город.

Торговый дом был настоящим городком в городе — с жилыми помещениями, библиотекой, столовой, бильярдной и даже собственной электростанцией и артезианским колодцем.

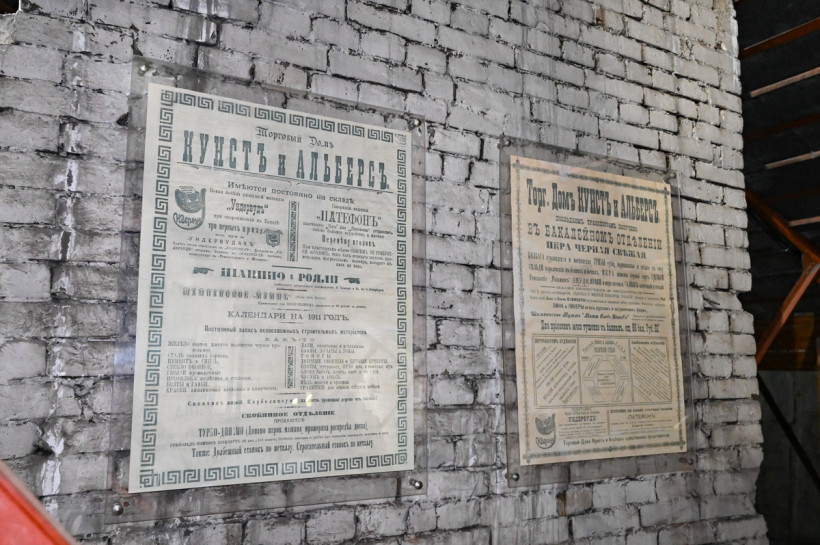

История каменного строительства Благовещенска начинается с предприимчивых немцев Густава Кунста и Густава Альберса, которые повстречались в Шанхае и решили двигаться на русский восток. Первый универсальный магазин «Кунст и Альберс» появился во Владивостоке, а чуть позже в 1895 году — в Благовещенске. Именно в этом здании располагается сейчас главный музей Приамурья.

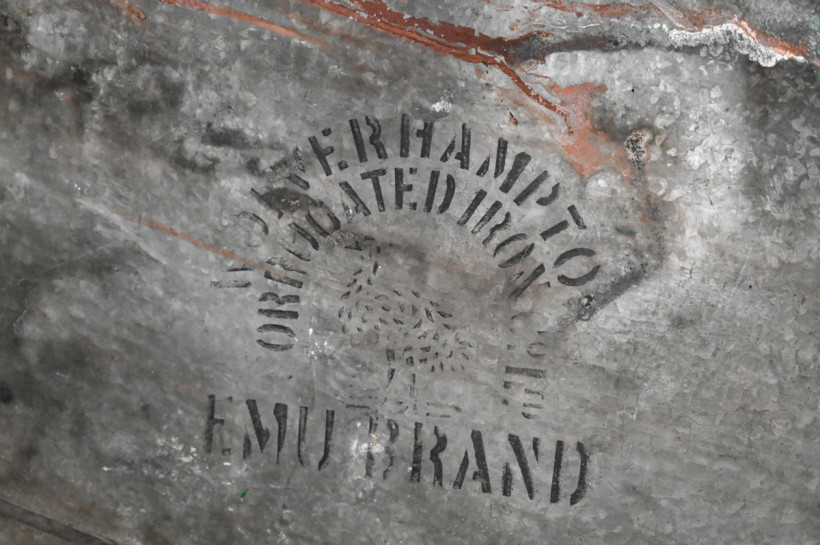

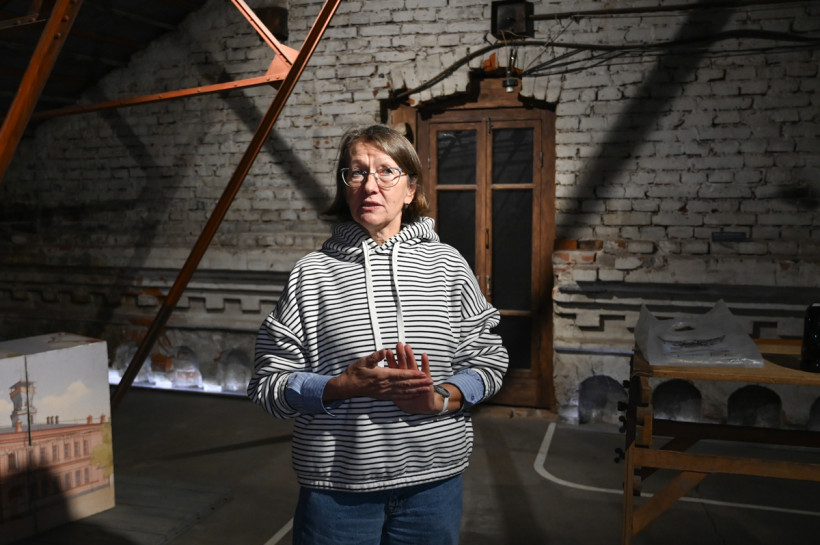

— В то время город был застроен исключительно деревянными домами, — начинает свой увлекательный рассказ известный благовещенский архитектор Людмила Чаюн. — Необученные солдаты строили вдоль берега как придётся, и такие постройки были недолговечными. Именно поэтому, когда в Благовещенск пришли немецкие предприниматели, им пришлось импортировать из-за рубежа не только все строительные материалы — кирпич, металл и цемент везли из Германии, Австрии и Америки, — но и самих специалистов-строителей. Когда первая очередь здания была готова и завезён товар, стало ясно: спрос огромен, и строительство необходимо продолжать.

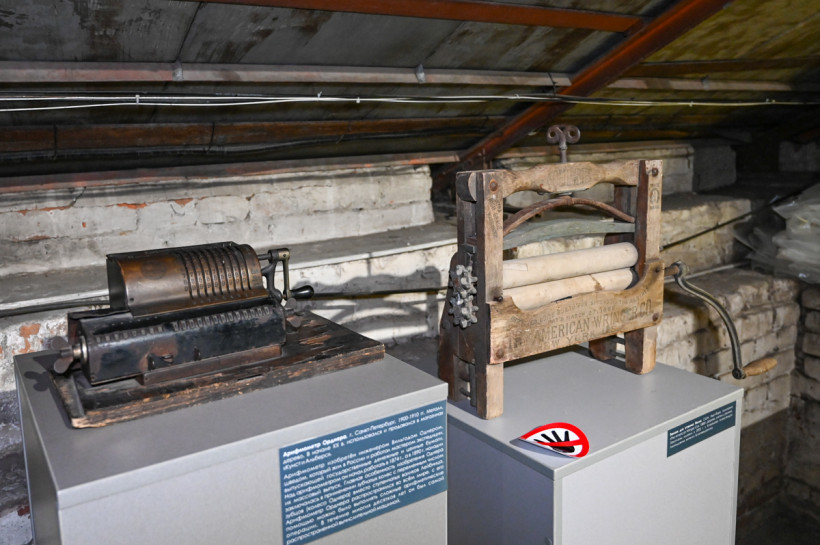

Ассортимент торгового дома поражал воображение — здесь в буквальном смысле можно было купить всё: от булавки до сельскохозяйственной машины, от гастрономических деликатесов до новейших моделей оружия. Успешный пример Кунста и Альберса оказался заразительным, и вскоре по их стопам начали строить капитальные каменные здания и другие купцы.

Больше 100 лет стоит — и еще столько же простоит

Магазин, как и многие современные торговые центры, возводился в несколько этапов. Его старейшей частью является та, что украшена башенкой с часами. А в 1914 году в самой новой, третьей части здания случился пожар. По слухам, не обошлось без вмешательства конкурентов. Часть товара как раз хранилась на чердаке, и, возможно, поджог был устроен, чтобы уничтожить и товарные запасы, и саму постройку. Однако именно эта катастрофа стала толчком к прогрессу: при восстановлении чердака были применены передовые технологии, которые продолжают удивлять архитекторов и по сей день.

Электричество в здании торгового дома появилось в 1902 году — за 5 лет до того, как городская электростанция дала ток всему Благовещенску.

— Когда мы в 2002 году проектировали реконструкцию перекрытия и впервые с инженером поднялись на чердак, то просто ахнули, — делится архитектор. — Легкая металлическая конструкция, покрытая суриком, прекрасно сохранилась с начала прошлого века.

По ее словам, эти металлоконструкции, скорее всего, изготовили в европейской части России. Коллеге-инженеру было трудно понять, как такое сложное сооружение можно было возвести без помощи компьютерного моделирования. «А оно стоит уже больше 100 лет, и простоит еще столько же», — с уверенностью заключает Людмила Чаюн.

Строительные технологии, которые опередили время

Благодаря капитальному восстановлению после пожара, чердак третьей пристройки меньше всего нуждался в ремонте, в то время как в других частях здания старые деревянные стропила пришлось полностью менять.

— Чаще всего для строительства использовали сосну и лиственницу, и если бы не протечки крыши, самые первые стропила оставались бы целыми до сих пор, — сетует архитектор.

Легкие металлические конструкции на чердаке были рассчитаны и смонтированы без компьютерного моделирования, но при этом прекрасно сохранились.

Сейчас при восстановительных работах стараются сохранить историческую стропильную систему, заменяя лишь отдельные участки. Однако при сравнении старого и нового распила становится очевидным преимущество прежней технологии: в прошлом использовали наружную, наиболее плотную часть древесины, тогда как сегодня на эту особенность часто не обращают внимания.

«Осторожно, наклоните голову и не пугайтесь», — предупреждает Людмила Анатольевна, и в этот момент навстречу группе с шумом взлетает стая голубей. Птицы давно облюбовали этот уголок исторической кровли и чувствуют себя здесь полноправными хозяевами.

Ремонтировать такую крышу — задача не из простых. Современные строители нередко опасаются браться за работу, поскольку забыта технология потайного шва, использованная при первоначальной кладке.

Тем временем экскурсия продолжается. «Осторожнее, идите по дощечке», — заботливо направляет архитектор, и мы осторожно продвигаемся вперед, глубже в лабиринт старинного чердака.

Ручная работа и известковое тесто

Первый благовещенский универсальный магазин был спроектирован в псевдорусском стиле военным инженером Эдуардом Шеффером. Любопытно, что если фасад соответствовал канонам исторической стилистики, то на чердаке новые технологии проявили себя гораздо смелее. Именно этим объясняется, почему и сегодня посетителей музея поражают уникальные архитектурные элементы: килевидная кровля, напоминающая перевёрнутое днище корабля, каменные кокошники на окнах и замысловатая резьба.

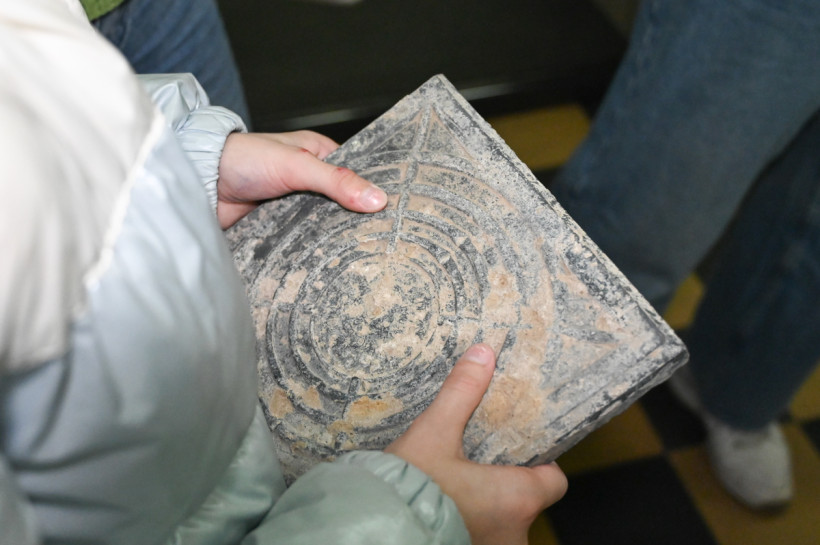

А в месте пристройки третьей части здания особенно хорошо просматривается искусно декорированная кирпичная кладка, демонстрирующая высочайшее качество работы старых мастеров.

— Декоративные элементы обмазывали известковым тестом, — продолжает удивлять Людмила Анатольевна. — По консистенции оно напоминало густую сметану, а по прочности не уступало бетону.

Архитектор поясняет, что всю работу выполняли вручную и, если разглядывать детали при дневном свете, можно заметить характерные шероховатости и следы пальцев. Важно, что карнизы покрывали известковым составом не столько для красоты, сколько для защиты и долговечности.

— Здесь очень много известкового молока — эта та известь, которая после обжига и гашения набирает прочность веками. Мне часто не верят, что она может быть настолько крепкой, но это действительно так».

Деньги на ветер не выбрасывали

Немецкие предприниматели с исключительной рациональностью использовали каждый квадратный метр своей территории. Помимо основного здания, здесь располагались пакгаузы, дома для служащих и собственная электростанция. Водоснабжение обеспечивал артезианский колодец во дворе, откуда вода поступала во все помещения.

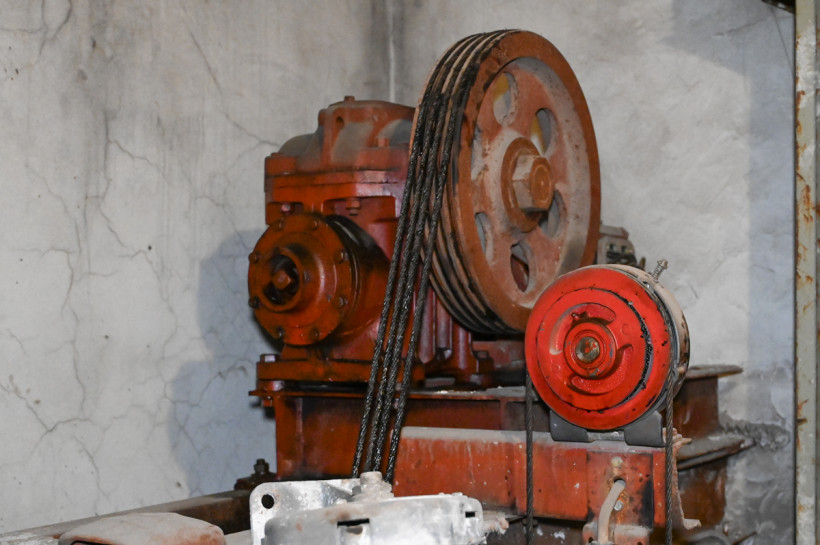

Система отопления была передовой для своего времени: камин в кабинете управляющего соседствовал с печами Утермарка — революционными отопительными приборами в металлическом кожухе, которые стояли во всех торговых залах. Для лучшей теплоотдачи их красили в чёрный цвет. А в подвале новой пристройки до сих пор сохранились два старинных котла, когда-то обогревавшие всё здание.

Примечательно, что электричество здесь провели еще в 1902 году — за пять лет до появления городской электростанции в 1907-м.

— Когда мы выполняли реконструкцию, меня поразило, что подводка к раковинам была сделана из оцинкованного железа, — делится новыми открытиями архитектор Чаюн.

На самом деле торговый дом был не только магазином, но и домом для своих сотрудников. Помимо жилых помещений для служащих, здесь располагались кабинет управляющего, архив, библиотека, столовая с кухней и даже бильярдный зал. Компания брала на воспитание мальчиков-подмастерьев, которых не только учили торговому делу, но и приобщали к культуре. Во время наплыва в город золотодобытчиков, соривших деньгами, молодых помощников и вовсе не выпускали на улицу в воспитательных целях.

Этажи страны советов и редакция АП

В конце 20-х годов прошлого века немецкая компания была национализирована. С этого момента судьба здания круто изменилась: в разное время здесь размещались различные административные учреждения, дома-коммуны, а какое-то время — даже редакция газеты «Амурская правда».

— После муниципализации исторического здания сохранились документы, где отмечено, что окна были разрушены, проводка сорвана, ручки и двери отсутствовали, а в туалетах не было унитазов, — цитирует архивные документы Людмила Чаюн. — В обстановке полного хаоса народ не стеснялся тащить всё, что лежало без присмотра.

Именно в этот период в здании разместилась коммуна на 200 человек с коридорной системой. Жизнь в ней была подчинена строгим правилам: все доходы сдавались в общую кассу, и коллективно решалось, кому нужно купить обновку, а кому еще можно походить в заштопанных штанах. На каждом этаже работали свои столовая и кухня, а жители по очереди ходили за продуктами, готовили и поддерживали порядок.

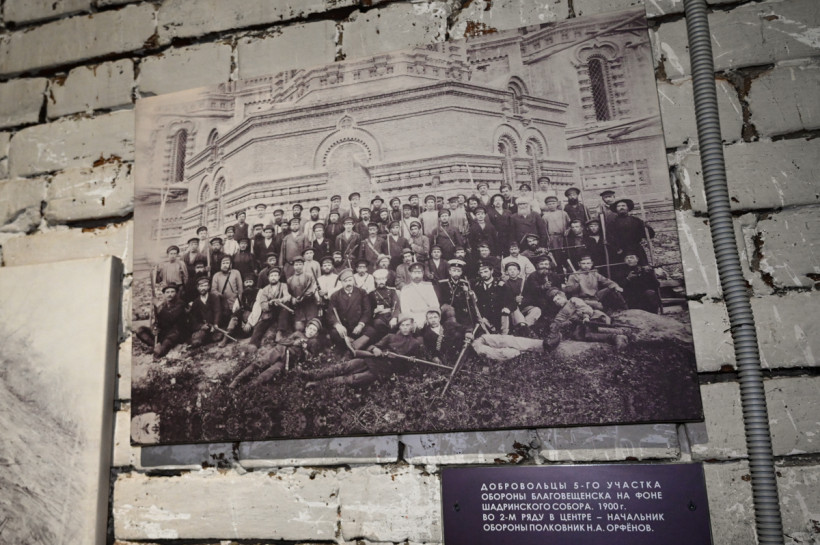

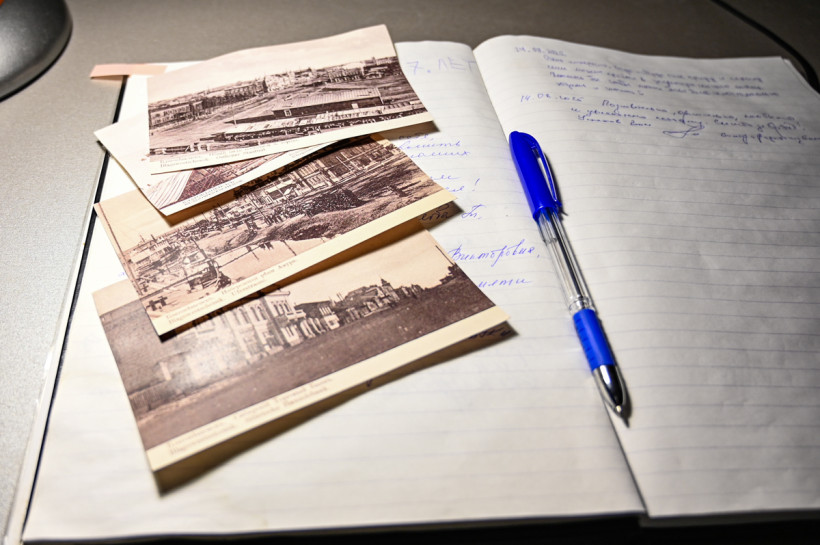

В последующие годы здание занимали различные советские учреждения: обком КПСС, облисполком, горком КПСС, горком ВЛКСМ и другие. Внутреннее пространство было разделено многочисленными перегородками, почти полностью исказившими первоначальную планировку. На чердаке до сих пор хранятся вещи того периода — своеобразный архив, напоминающий о людях, внесших значительный вклад в развитие города.

В 1984 году здание занял Амурский краеведческий музей. А в 2012 году на фасаде появилась табличка о том, что до революции здесь располагался магазин «Кунст и Альберс».

Мастерская архитектора

Одна из частей экспозиции на чердаке посвящена архитекторам — людям, которые по крупицам восстанавливают и бережно хранят историю родного города. А посетители с удовольствием фотографируются на фоне старинных городских часов, чертёжного стола, принадлежавшего трём поколениям зодчих, или массивной железной двери, изготовленной в начале XX века.

Музей готовится к большому ремонту

235

миллионов рублей выделено на предстоящий ремонт фасада и кровли музея.

Амурский областной краеведческий музей ожидает долгожданный ремонт. Как сообщили АП в инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области, на эти цели выделено 235 миллионов рублей. Работы будут включать реставрацию фасада и кровли здания.

«Конкурс на выполнение реставрационных работ состоится уже в ноябре, — уточнил и. о. начальника инспекции Вадим Никитин. — Поскольку технология ремонта кровли предполагает проведение работ в зимнее время, планируем начать в ближайшие месяцы. Восстановление фасада запланировано на следующий год — там представлена очень сложная кирпичная кладка. Музей является символом города, поэтому все работы должны быть выполнены с исторической точностью».

Как родилась идея

— Однажды, когда мы готовились к реконструкции здания, я впервые попала на чердак музея и просто обомлела, — вспоминает архитектор Людмила Анатольевна Чаюн. — Вернувшись на работу, сразу спросила коллег: «Ребята, вы бывали на чердаке в музее? Там такие шикарные конструкции! Это надо видеть!» А в один прекрасный день возникла идея привести на чердак дочь с друзьями. Мне захотелось, чтобы они увидели то, что меня так поразило. Спасибо, что руководство музея разрешило!

После той первой экскурсии музею поступило предложение проводить такие же прогулки по чердаку для всех желающих. Так и родился этот проект.