От мохэ до тульского самовара: какие уникальные экспонаты хранятся в лучшем сельском музее Приамурья

Зачем заместитель генерального консула Японии хотел попасть в Приамурье в районный музей, какое наследие оставили в области самоварные короли Российской империи и бывал ли в этих местах знаменитый «красный» командир Степан Серышев? Ответы на эти и многие другие вопросы знают в историко-краеведческом музее поселка Серышево, который в прошлом году признан лучшим сельским музеем Амурской области. Событиями былых времен и сегодняшнего дня сотрудники хранилища истории поделились с журналистом «Амурской правды».

Вторая жизнь старого дома

Наверное, мало найдется в Приамурье районных музеев, расположенных в здании, которое уже само по себе — история. В Серышеве историко-краеведческий музей находится в деревянном доме, которому почти 100 лет. Когда он был построен, никто не знает, но точно известно, что в 1935 году, когда образовался Серышевский район и потребовались административные здания, крепкий бревенчатый дом разобрали и перевезли сюда из села Красноярово. За прошедшие десятилетия в историческом доме размещались райкомы партии и комсомола, библиотека, комбинат бытового облуживания и даже роддом. Так что тут появилось на свет немало жителей поселка.

История создания историко-краеведческого музея в поселке Серышево уникальна, как и само здание, в котором он располагается. Музей родился благодаря местным жителям-энтузиастам, и в первую очередь Иосифу Федотовичу Литвиненко, в память о котором на фасаде музея в 2002 году появилась мемориальная доска.

В 80-х годах прошлого века старый дом стоял уже пустым и полуразрушенным. Возможно, его ждала бы участь других деревянных строений, пошедших под снос, если бы не активисты-общественники, и в первую очередь Иосиф Федотович Литвиненко. Благодаря ему, а также ветеранам поселка и депутатам, отделу культуры удалось добиться капитального ремонта здания. А пока старый дом обретал вторую жизнь, активисты собирали по району экспонаты для будущего краеведческого музея.

В декабре 1989 года хранилище истории распахнуло свои двери для первых посетителей, а еще в мае этого же года участники велопробега мира, проезжая через Серышево, заложили рядом сквер. Так что вечнозеленые ели и сосны, шумящие возле столетнего дома, стали ровесниками районного музея.

Древние ступы из городищ мохэ

При открытии историко-краеведческого музея в нем хранилось 833 экспоната. Сегодня только в основных фондах зарегистрировано 21 319 предметов. Самые древние — три каменные ступы, обнаруженные в 1989 году в устье реки Маньчжурка археологической экспедицией под руководством Бориса Сапунова. Эти огромные камни служили подпоркой для ворот в городищах мохэ. Подвеска для украшения, бусины, топорик, каменное грузило, наконечники стрел — всё это датируется ранним Средневековьем и выставлено в разделе археологии.

— В нашем округе 16 городищ, которые отнесены к объектам культурного наследия, — говорит специалист по экспозиционно-выставочной деятельности Дарья Козолупова. — Большинство археологических экспонатов в нашем музее из Большой Сазанки, которая стоит на Зее, ведь недаром название народа мохэ переводится с маньчжурского как «жители рек».

Экспонаты с печатями самоварных королей России

Не менее интересен зал, рассказывающий о быте первопоселенцев Серышевского округа. Экспонаты там буквально дышат временем. На самоварах сохранились печати тульских фабрик: братьев Баташевых, которых называли самоварными королями России 19-го века, промышленников Тейли, по образцам которых сегодня делают самовары на тех же тульских заводах.

Иконы, платье, бытовая утварь, орудия труда — каждому из этих экспонатов не меньше 150 лет.

От болотной совы до крошечной белки-летяги

В зале природы музея среди 30 представителей животного мира самые крупные чучела — кабан, косуля, белоплечий орлан, полярная и болотная совы, а самое маленькое — белка-летяга. Этот отдел экспозиции всегда привлекает в первую очередь маленьких посетителей.

Раритетная книга

21319

экспонатов составляют основной фонд поселкового музея. Самые старые здесь — каменные ступы из городища, в котором жило племя народа мохэ

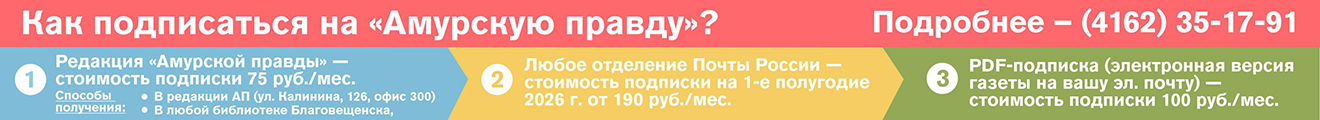

Побывав в музее, многие, наверное, удивятся, что дальневосточный «красный» командир Гражданской войны Степан Серышев никакого отношения к поселку не имел и не бывал в этих местах. Но о человеке, в честь которого названы районный центр и округ, здесь обязательно расскажут. А вот Яков Прохоров, хотя не родился в Приамурье, в селе Украина нашел единомышленников и командовал партизанским отрядом, который воевал с белогвардейцами и японскими интервентами на территории современных Мазановского, Белогорского и Серышевского районов. В 1919–1920 годах он стал начальником штаба партизанского движения. В декабре 1919-го его жену Екатерину расстреляли японцы, и она была похоронена как единственная женщина в братской могиле в Белогорске вместе с 312 борцами за советскую власть. Сам Яков Викторович прожил долгую жизнь и скончался в Москве в 92 года.

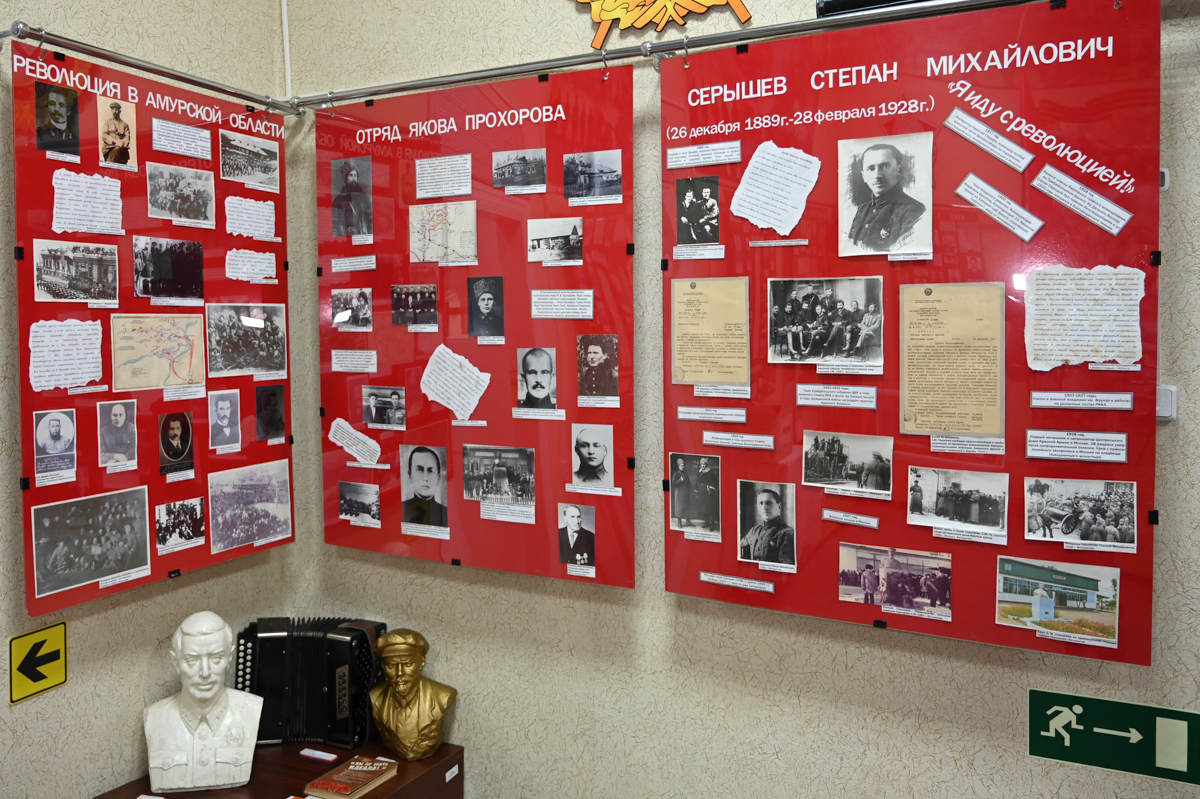

В музее хранится раритетная, в единственном экземпляре, книга, напечатанная на пишущей машинке. В ней Яков Прохоров рассказывает о становлении советской власти на территории Серышевского района. В 50-е годы он подарил книгу руководству района, она хранилась в местном архиве, а потом была передана в музей. Вместе с ней в экспозиции о Гражданской войне можно увидеть тоже очень редкий экспонат — фотоальбом со старыми снимками участников Гражданской войны.

Дорогая награда

Кроме участников Гражданской и Великой Отечественной войн в зале воинской славы музея навечно остались живыми погибшие в Афганистане и Чечне. Герой Советского Союза Владимир Ковалев, служивший в гарнизоне Украинка, уроженец Серышева Герой Российской Федерации Сергей Бондарев, Дмитрий Агафонов из села Сосновка. А самым ценным экспонатом зала истории работники музея считают орден Мужества, которым был награжден Николай Коломейчук, погибший в 1996 году в Чечне.

— В 1997 году в зале воинской славы орден Мужества вручали матери Николая. И родные приняли решение, что эта награда будет храниться в нашем музее, — говорит заведующая музеем Виктория Питченко.

Маленькие тайны сельского музея

У каждого музейного экспоната есть своя история, в которой отражаются время, люди и события. И чем интереснее предмет, тем необычнее его история.

Сегодня сельские музеи — это еще и центры патриотического воспитания, которое основывается на исторических фактах. Именно в музеях прослеживается неразделимая связь между прошлым, настоящим и будущим.

Молчащий колокол

До революции практически в каждом амурском селе была своя церковь. Вот и в Милехине, что в 60 километрах от нынешнего райцентра, стояла церквушка. Ее разрушили в первые годы советской власти, когда шла борьба с религией. Но одна из местных жительниц сохранила церковный колокол, закопав его в своем огороде. А через несколько десятилетий ее родственник Александр Родионов решил передать старинный предмет в хранилище истории. Колокол из Милехина стал одним из первых зарегистрированных музейных экспонатов.

— Колокол очень тяжелый, не менее 30 килограммов. На нем есть трещины, которые получены, очевидно, когда церковь разрушали и сбрасывали колокол. А вот языка у него нет, поэтому он молчит, — рассказывает хранитель музейных предметов Марина Мурашко.

На колоколе есть надпись, говорящая о том, что его отлили на колокололитейном заводе Оловяшниковых в Ярославле. Это был крупнейший производитель колоколов в России. В знак признания исключительных заслуг перед страной заводу было пожаловано право помещать на всех своих изделиях изображение герба Российской империи.

Фронтовая скрипка

Необычная история еще одного экспоната музея — немецкой скрипки, созданной в 1891 году фабрикой придворных инструментов Юлиуса Альтрихтера во Франкфурте-на-Одере. Она принадлежала жителю села Воронжа Серышевского района Лукьяну Саввичу Барсуку. Он был участником Великой Отечественной войны, дошел до Берлина, с фронта вернулся в 1945 году.

В музей скрипку передал его сын Петр Барсук, врач Константиновской районной больницы. Вот что он вспоминал об отце:

— Старики не любили рассказывать про войну. То, что я расскажу, это всё, что я помню. Отец ушел на фронт в 1941 году с Украины, он там призывался. У него скрипка была с собой. И он в короткие часы передышки играл на ней. Он был скрипач-самоучка, играл и поднимал дух бойцам. А когда дошли до Берлина, бойцы подарили ему трофейную скрипку… И он привез этот трофей с собой домой.

Зеркало с тайником

У одной из местных жительниц скончалась свекровь, и среди ее вещей, которые женщина перевезла из Благовещенска в Серышево, оказалось большое старинное зеркало. Даты его выпуска нигде не было указано, но предмет был явно столетней давности, поэтому зеркало передали в районный музей.

— Оно стояло-стояло у нас в запасниках, а когда мы стали им заниматься, то обнаружили в задней деревянной стенке две хорошо сохранившиеся газеты «Амурский край» за 1901 и 1902 годы, — рассказывает Марина Мурашко. — Очевидно, газеты подложили, чтобы само зеркало прилегало плотнее.

Теперь две благовещенские газеты вековой давности стали отдельным экспонатом музея.

Первая мировая война: забытая тема

В 2024 году Серышевский районный историко-краеведческий музей признали лучшим сельским музеем Амурской области. В конкурсе оценивали как выставочную, так и исследовательскую работу коллектива. Заведующая музеем Виктория Питченко обратилась к исторической теме, которая сегодня незаслуженно забыта, — участию амурчан в Первой мировой войне. Итогом ее работы стала «Книга памяти. Серышевцы — участники Первой мировой войны 1914–1918 гг.».

— К сожалению, эта тема не исследована. А это жители нашего района, которые воевали за нашу страну, и важно, чтобы имена этих людей сохранились для истории, — считает Виктория Питченко.

В работе она использовала электронные базы данных, в частности gwar.mil.ru, в которых выложены документы госпиталей, где лечились или умирали солдаты и офицеры русской армии. Есть списки нижних чинов, награжденных или погибших, раненных и попавших в плен в Первую мировую войну. В Книгу памяти, которую создала Виктория, вошли 232 фамилии амурчан, живших и призванных в армию с территории нынешнего Серышевского округа.

«К сожалению, тема Первой мировой войны не исследована. А это жители нашего района, которые воевали за нашу страну, и важно, чтобы имена этих людей сохранились для истории», — считает Виктория Питченко.

— Когда я презентовала Книгу памяти на встрече с представителями совета ветеранов войны и труда района, выяснилось, что на ней присутствует Людмила Петровна Мадяр — внучка Мирона Лапова, участника Первой мировой войны, — рассказывает заведующая музеем. — Она была очень удивлена, что ее дед участвовал в этой войне, так как совершенно об этом не знала. Я распечатала и передала ей все документы, которые касались ее деда.

Мирон Алексеевич Лапов с семьей были первопоселенцами, жили в селе Украино Больше-Сазанской волости, где он работал ветврачом. На войну был призван рядовым в взводную сотню Сибирской стрелковой дивизии. В сентябре 1916 года получил ранение в левую руку, лечился в Гатчинском эвакуационном лазарете имени Марии Федоровны.

Теперь в музее есть копия фотографии жены Мирона Лапова Варвары.

Лица близких и родных

Музей — это не застывший организм, который живет только прошлым. Серышевский историко-краеведческий музей считается филиалом социально-культурного центра округа, поэтому в нем проводится много различных мероприятий. Мастер-классы, лекции, выставки, клубные занятия, «Ночь музеев» и «Ночь искусств», летняя смена трудных подростков — всё это проводят всего три человека, состоящие в штате учреждения.

Но, наверное, самой душевной, с нотками ностальгии, была и остается акция, которую с 2021 года проводит директор музея Виктория Питченко. Она размещает в социальных сетях старые фотографии, в основном советского периода, чтобы узнать: кто изображен на снимках.

— Это фотографии из наших фондов: одни из них подписаны, другие — нет, — говорит Виктория. — Поэтому я решила выставлять фото в «Одноклассниках», где в группе жителей Серышевского округа полторы тысячи участников. И многие откликались, узнавая на снимках своих близких и родных. Теперь эти фотографии не останутся безымянными.

Кстати, благодаря такой работе восстанавливались даже родственные связи. Заведующая музеем помогла Наталье Заппаровой, живущей в Испании, найти своих родных в Серышевском округе.

Что искал японец в музее?

Виктория Питченко, заведующая районным историко-краеведческим музеем поселка Серышево:

Фото: Алексей Сухушин

— К нам приходят разные посетители, в том числе военные, которые приехали служить на авиабазу Украинка из разных уголков страны: Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Челябинска, северных регионов. Им интересна история края, где они служат, они хотят узнать о нем как можно больше. У нас была экспозиция, посвященная авиабазе Украинка, предметы для которой музею подарил подполковник в отставке Виктор Климентьевич Цицюрский. У военнослужащих эта экспозиция всегда вызывала неподдельный интерес.

А в 2019 году у нас был необычный посетитель. В тот год в здании шел ремонт, и музей был закрыт. А я с мужем на машине мимо проезжала, и смотрю, возле музея стоит молодой японец. Оказалось, что это Кадокуру Тосиаки — заместитель генерального консула консульства Японии в Хабаровске. Он путешествовал один, в частном порядке, хорошо говорил по-русски, и сказал, что посещает сельские краеведческие музеи. К сожалению, показать ему было нечего, так как экспонаты после ремонта мы только начали выставлять. Заместитель консула расспрашивал об истории нашего района, но особенно его интересовал период Гражданской войны на Дальнем Востоке. Но тогда у нас еще не было стенда по этой тематике. Выручил фотоальбом, который району подарил в свое время Яков Викторович Прохоров — командир партизанского отряда.