Дом-обманка: как живут люди в старом объекте культурного наследия в Благовещенске (фото)

За последние 50 лет этот старый деревянный дом в центре Благовещенска хотели не один раз снести. Но недавно стало известно, что здание решено поставить на учет как объект культурного наследия. Что для жильцов дома стало полной неожиданностью. Почему решено сохранить именно эту постройку и как люди живут в доме, построенном более 100 лет назад, узнала «Амурская правда».

Странная конструкция

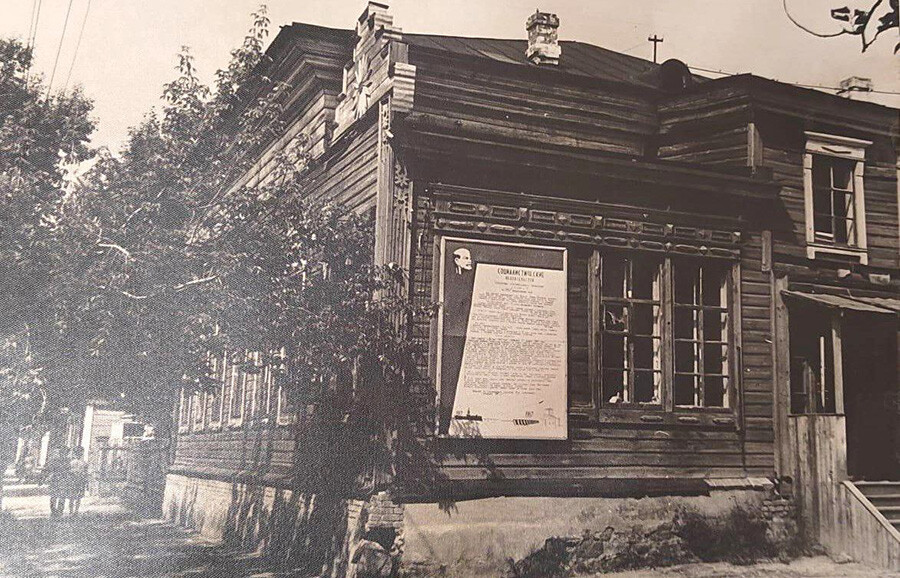

С фасада, с улицы Горького, этот дом смотрится как старинная постройка начала прошлого века: кирпичный фундамент, ряд высоких окон в один этаж и нависающий карниз-фронтон. Однако с трех других сторон здание оказывается уже двухэтажным без намека на внушительный чердак. Но это не обман зрения, хотя и кажется очень странным: как одно и то же строение может иметь разное количество этажей?

Интересно, что на фасаде еще с советских времен сохранилась едва читаемая табличка: «На улице Горького от Больничной до Пионерской надзор за движением транспорта и пешеходов осуществляет коллектив гаража «Амурцементстрой». Такой организации давно уже нет, а ее «баннер» висит до сих пор, как отголосок совсем другой жизни.

Коммуналка на 13 квартир

Полусгнившее крыльцо, шаткие половицы крохотной веранды. Однако с улицы попасть в этот дом проблематично: крепкая дверь заперта изнутри. Это мера безопасности, поскольку рядом шумит одна из центральных улиц города, а прохожие, хоть и с трудом, могут заглянуть в окна. Поэтому все окна плотно завешены. И только цветы на подоконниках говорят о том, что внутри теплится жизнь. Но мы всё-таки попали в помещения столетнего дома и, осматривая их, испытали одновременно и удивление, и шок.

Справа от входной двери — два санузла, слева — общая кухня, в которой инородным телом смотрится новенький бойлер. От него тянутся шланги за деревянную перегородку, где расположена ванная. Все эти удобства рассчитаны на 13 комнат, в которых долгие десятилетия жили семьи. Коридор первого этажа с высоким (более трех метров) потолком, разнокалиберные двери, две из которых — двухстворчатые, установленные, наверное, около ста лет назад. Типичная коммуналка: с общими туалетом и кухней, обшарпанными стенами и обвалившейся штукатуркой.

На первом этаже всего две жилые комнаты, другие — закрыты, так как их хозяева два года назад получили новые квартиры. Оставшихся пять жильцов тоже обещают переселить.

40 лет по крутой лестнице

Второй этаж, на который ведет неимоверно крутая деревянная лестница, по планировке значительно отличается от первого. Половину его пространства занимает огромный… чердак. А его дверца расположена так высоко, что приходится подставлять стул, чтобы попасть под крышу. И только там, на чердаке, можно увидеть перекрытия из толстых бревен, скорее всего, лиственницы, из которых в свое время был построен дом, сегодня обитый шалёвкой. Действительно, дом-обманка.

На втором этаже в двух крохотных комнатках уже 40 лет живет Татьяна Долгова.

— В 1985 году я поступила на работу бухгалтером на областную станцию переливания крови, и мне сразу здесь дали комнату, — вспоминает Татьяна Васильевна. — Это здание было общежитием и принадлежало станции. Было 13 комнат, в них сначала жили медики из разных организаций, а потом, когда сотрудников станции переливания крови некуда стало селить, мы поставили вопрос, чтобы посторонние здесь не жили.

По словам Татьяны Васильевны, в середине 80-х годов прошлого века канализации в доме не было, отапливался он котельной музыкальной школы. Как тогда, так и сейчас, у жильцов нет горячей воды, а за холодной им приходится спускаться на первый этаж и подниматься с полными ведрами по крутой лестнице. «Зато это здоровье», — шутит Долгова.

Из центра на окраину

Сегодня в доме живут всего пять человек. Их соседям повезло: по программе переселения из ветхого жилья им выделили квартиры практически в центре. Тех, кто остался, обещали переселить еще в декабре прошлого года, потом срок перенесли на август. Несмотря на нелегкие условия проживания, люди не слишком радуются предстоящему переезду: сейчас они живут в центре города, а новые квартиры им дают в микрорайоне «Зея-парк».

— Мы специально засекали время: оттуда в центр города на автобусе сорок минут добираться, — вздыхает Татьяна Долгова. — Для меня это шок, очень далеко. Хотя, если честно, не жалею, что буду переезжать из этого дома. Здесь настолько всё гнилое, что гвоздь вбить нельзя.

«Это здание было общежитием и принадлежало станции переливания крови. Первоначально здесь было 13 комнат, потом, когда некоторые семьи сделали перепланировку, стало 10. Половина жильцов уже переселились в новые квартиры», — рассказывает старожил дома Татьяна Долгова.

Татьяне Васильевне не повезло: ее две комнаты, каждая из которых по 10 квадратных метров, расположены в пристройке, появившейся, очевидно, уже в советские годы. Скорее всего, пристройка стоит не на фундаменте, поэтому пол в комнатах наклонился.

Само же здание, судя по бревнам сруба, с которых свалилась внешняя шалёвка, еще довольно крепкое. Поэтому, обследовав состояние дома, специалисты решили, что его возможно отремонтировать и сохранить как памятник деревянного зодчества.

Дом Иллариона Голубева

История этого дома еще не изучена полностью. Известно только, что в «Адрес-календаре Амурской области 1903 года» упоминается фамилия Иллариона Федоровича Голубева, который проживал с семьей по адресу: улица Иркутская, 79 (нынешняя улица Горького, 143). Благовещенский мещанин трудился бухгалтером городской управы, имел 8 детей. Умер Голубев в 1908 году, и здание перешло к его наследникам. Что в нем находилось после революции — неизвестно. Зато доподлинно установлено, что с 1949 года там располагалась детская музыкальная школа. А когда в 1967 году для юных музыкантов рядом построили новое здание, дом стал жилым.

По мнению коллекционера и известного в городе краеведа Александра Лещенко, дом Голубева был построен еще в конце XIX века, поскольку на некоторых фотографиях старого Благовещенска с женской гимназией (сегодня Алексеевская гимназия) виден и дом Голубева.

— Вероятнее всего, дом построен между 80–90-ми годами позапрошлого века. Но он вполне крепкий, — говорит Александр Владимирович. — Постройки подобной конструкции — один этаж с фасада и два с другой стороны — в Благовещенске были нередкостью. Например, такой дом стоял на Калинина между переулком Релочным и Зейской.

Александр Лещенко много лет занимается изучением и сохранением деревянного наследия Благовещенска. Поэтому он считает, что дом на улице Горького — это, действительно, исторический памятник, который необходимо сберечь.

В 2024 году в реестр объектов культурного наследия Приамурья были включены два строения в Благовещенске: улица Пионерская, 31, и улица Шимановского, 66. А водонапорная башня в Завитинске, построенная в 1910 году, вошла в список впервые выявленных памятников архитектуры.

Будущий музей

— До конца 2025 года региональная инспекция по охране объектов культурного наследия подготовит документацию для прохождения государственной историко-культурной экспертизы и направления материалов в Минкультуры России для включения дома в Единый государственный реестр памятников архитектуры как памятника деревянного зодчества.

Уже есть договоренность с администрацией Благовещенска о том, что ими будет выполнено обследование технического состояния объекта и разработана проектно-сметная документация на его реставрацию. В дальнейшем планируем, что в нем разместятся музей Центральной детской школы искусств и дополнительные учебные классы.