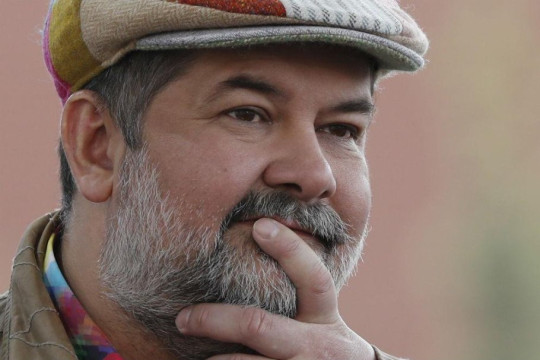

Писатель-учитель Екатерина Тимашпольская: «Написать книгу меня попросил папа»

Педагог, который не только учит литературе, но и создает ее, рассказала о своем творчестве«Почему школьная жизнь совсем не такая веселая, как в книжках?» — нередко задаются вопросом юные читатели, а затем сами же отвечают: «Наверное, потому что писатели редко заглядывают в настоящие школы». А вот писательница Екатерина Тимашпольская заглядывает в школу каждый день, и не просто заглядывает, но и работает там — учителем русского языка и литературы. Педагог из Москвы, сумевшая поместить на страницы книги весь свой класс, приехала в Благовещенск, чтобы принять участие в книжном фестивале «Берег» (0+). Почему учителю нужно записывать за детьми и как привить любовь к чтению, писательница рассказала в интервью «Амурской правде».

— Екатерина Борисовна, считается, что стать детским писателем может тот, кто хорошо помнит себя в детстве. Правда ли, что вы помните себя с восьми месяцев?

— Я хорошо помню себя лет, наверное, с трёх. Но самое первое воспоминание — я совсем малютка, месяцев восьми, лежу на кроватке, а ко мне подходит врач. Я, правда, это помню, вроде бы даже вижу себя со стороны, выгляжу именно так, как выглядят дети в этом возрасте, совсем крохой. Но мне, конечно, никто не верит, когда я рассказываю об этом. Моя память устроена таким образом, что я помню мельчайшие подробности событий, которые произошли очень давно, причем помню не только сами события, но и детали: кто в чём был одет, что говорил, когда именно, в какой день и т. д. Хорошо помню папу, наши прогулки, то, как мы придумывали вместе стихи и сказки. Помню молодую маму. Помню своих дедушку и бабушку, их любовь и заботу. Помню запах бабушкиных пирожков. Самое яркое воспоминание детства — я на даче летом. Мы с бабушкой встречаем маму на станции, она возвращается с работы. Я собрала маме букетик полевых цветов. Вот она выходит из электрички, и я бегу к ней, обнимаю. Счастливый момент.

В трилогии о Мите Тимкине в первой части я использовала образ сына, Марка. Когда книга вышла, Марк был очень горд. Иногда создавалось впечатление, что это именно он написал книгу, а вовсе не я.

— Путь в творчество многим детским писателям открывают их дети. Вы тоже не стали исключением? Прототипом героя ваших первых книг Мити Тимкина стал ваш сын…

— Путь в творчество мне открыл мой папа — удивительный человек, гений мысли, известный ученый, педагог, психолог, антрополог, историк, первый ректор Российского университета Академии образования Борис Михайлович Бим-Бад. Он всегда говорил, что из меня выйдет хорошая детская писательница, но я не придавала значения его словам. Я стала уже взрослым человеком, а папа постарел. И вот однажды он позвал меня к себе, посадил рядом и сказал: «Если ты в ближайшее время не напишешь книгу, я не успею подержать её в руках». Я так испугалась, что написала книгу за два месяца. Так всё началось. К счастью, папа успел подержать в руках не только первую книгу, но и вторую, и третью. Мне кажется, что он был горд, когда у меня стали выходить книги. Во всяком случае, это его желание, чтобы я стала детской писательницей, сбылось.

В трилогии о Мите Тимкине я действительно в первой части использовала образ сына, Марка, а во второй книге Митя Тимкин уже зажил своей собственной жизнью, отделившись от своего прототипа. Когда книга вышла, Марк был очень горд. Иногда создавалось впечатление, что это именно он написал книгу, а вовсе не я. Потом Марк попросил меня написать продолжение истории, что я и сделала.

Фото: Любовь Соколовская

Фото: Любовь Соколовская

— На страницах последующих книг появились ваши ученики. «Школа Кати Ершовой» (6+) — ваши рабочие будни. Сложно ли было уместить на страницы целый класс и правда, что вы сохранили ребятам их имена? Не было ли среди школьников обиженных, ведь не всем суждено стать положительным персонажем?

— В трилогии о Кате Ершовой на самом деле настоящие имена моих учеников. Фамилии главных героев и события я придумала, а имена оставила реальные. Никаких обид со стороны учеников не возникло, наоборот, только гордость от сознания того, что они навсегда вошли в историю российской детской литературы.

— Большим подспорьем в литературной работе стал ваш дневник. Какие реальные события перекочевали на страницы книги?

— Я вела «Хроники простого учителя начальной школы» в соцсетях, куда записывала яркие и смешные события, происходящие в моей учительской жизни. Конечно, было очень много курьёзных случаев, которые я потом использовала в книге. Например, такой. На уроке английского языка я никак не могла вспомнить имя мальчика, которое он себе недавно поменял (я вела и английский язык тоже, а на уроках мы использовали английские имена). Я долго и мучительно думала. Мальчик смотрел на меня с сочувствием. «Екатерина Борисовна, — он подошел ближе. — Не расстраивайтесь, пожалуйста. И у меня так часто бывает, не грустите, я тоже тупой!»

— Наверняка герои книги уже выросли? А следующие классы просят написать о них книгу?

— Наверняка герои книги уже выросли? А следующие классы просят написать о них книгу?

— Те ребята, конечно, уже выросли и закончили 11-й класс, а я была их классным руководителем все эти годы, потому что из начальной школы ушла с ними в среднюю, а потом и в старшую школу. Сейчас я уже учитель средней и старшей школы и преподаю русский язык и литературу. Что касается других моих учеников, то среди них есть прототип главной героини книги «Просто возьми меня за руку» (12+). Книга написана для подростков 13–15 лет. Это повесть о восьмикласснице Але и её одноклассниках, о первых свиданиях, о дружбе, о любви, о смерти, о том, как ведут себя подростки, когда они попадают в сложные жизненные ситуации. Дело в том, что девочка Аля серьезно больна, у нее рассеянный склероз, это неизлечимое заболевание, и Аля всё знает про свою болезнь, но ей очень хочется жить нормальной жизнью, танцевать на дискотеках, учиться в школе и, конечно, встретить свою первую любовь. Эту книгу я написала для того, чтобы дать надежду всем подросткам, кто сталкивался в своей жизни с таким серьезным заболеванием.

Реально существующая Аля, она на самом деле больна рассеянным склерозом, первой читала еще не изданную книгу, мы вместе обсуждали сюжет. Я знаю эту чудесную девочку с пятого класса, а в этом году я вручила ей аттестат за одиннадцатый.

— Стремятся ли дети из других классов попасть в класс писательницы?

— Я работаю во многих классах школы, педагогическая нагрузка у меня очень большая, плюс классное руководство десятого класса в этом году, так что на своих уроках вижу почти всех ребят школы.

— Как в вас уживаются учитель и писатель? Приходится ли им спорить?

— Учитель и писатель уживаются во мне трудно. Как писатель, я понимаю, что мне хочется писать гораздо больше, а сил и времени не хватает, а как учитель, я знаю, что именно школа является источником моего вдохновения. А еще я очень люблю своих учеников. Каждый сентябрь я говорю себе: «Еще год — и всё, уйду», но всё время нахожу причины остаться, хотя с каждым годом совмещать книги и школу становится труднее. Дело еще и в том, что я очень много езжу по стране и рассказываю детям и взрослым о том, «как хорошо уметь читать», читаю лекции студентам педвузов и колледжей, встречаюсь с библиотекарями и учителями… А на поездки тоже нужно время.

Что нужно сделать, чтобы ученик прочитал хотя бы несколько книг из «списков на лето»? Дать ему свободу выбора и предложить почитать что-то своё, интересное только ему.

— Однажды вы дали совет: чтобы ребенку привить любовь к чтению, выпустить за рамки школьной программы. Список литературы, который вы предлагаете ученикам, отличается от стандартного?

— Чтобы пробудить интерес к чтению, нужна многолетняя системная работа. Список книг на лето — лишь ее часть. Обычно я предлагаю детям вместе с программным списком книг прочитать книги современных детских и подростковых писателей и обязательно несколько книг вне всяких списков, которые они прочитали самостоятельно и могут порекомендовать своим одноклассникам и мне. В начале сентября мы обычно проводим большую презентацию летних прочитанных книг.

— Почему даже читающие дети без энтузиазма изучают произведения из школьной программы?

— Всё, что теоретизировано и имеет отрыв от практики, — нежизнеспособно, особенно в школе, особенно школьная программа. Почему мы так легко понимаем смысл закона притяжения? Потому что это понятно, наглядно и доступно демонстрирует нам опыт: предмет падает и разбивается. То же самое и с литературой. Как только мы начнем рассматривать этот предмет не как нечто далёкое для понимания, а как близкое и даже приближенное практически, сразу невидимый мостик между классическими авторами и современными детьми станет явью. Через этот мостик смогут перебегать наши современные дети.

Поясню. Всех классиков мы считаем небожителями, все они где-то очень далеко от простых смертных, они — гении! Как только мы дадим детям возможность на некоторое время приблизиться к ним, к Толстому, Достоевскому, да что там, к самому Пушкину — связь между поколениями окрепнет. Всего-навсего — нужно разрешить детям писать! Безусловно, научить таланту нельзя, а вот научить писать тексты в разных жанрах — можно.

Что нужно сделать, чтобы написать детективную историю? Правильно, прочитать хотя бы несколько. Или фэнтези, или фантастику.

Что нужно сделать, чтобы ученик прочитал хотя бы несколько книг из «списков на лето»? Дать ему свободу выбора и предложить почитать что-то своё, интересное только ему, и потом, осенью, когда все вернутся в школу, на уроке литературы дать возможность рассказать об этой книге.