Почему китайская литература стала популярна в России: интервью с переводчицей Алиной Перловой

Китайская экономика, китайская кухня, китайская гимнастика — кажется, интерес ко всему восточному стабильно высок. Едва ли не единственной сферой, остающейся в тени для западного мира, была литература. Уже слишком она аутентична и непривычна европейскому читателю. Так было до недавних пор, однако сейчас стрелка компаса, указывающая путь на книжном рынке, резко развернулась на Восток. Количество изданных в России книг китайских авторов за последние 12 лет возросло почти в 150 раз, а общий тираж изданий в 2023 году превысил 500 тысяч экземпляров. В чем секрет такого стремительного успеха и почему китайские авторы порой бывают неприятно удивлены переводом – в интервью с переводчицей, участницей книжного фестиваля «Берег» Алиной Перловой.

Премия – двигатель прогресса

— Алина, есть мнение, что бум китайской литературы связан с западными санкциями: многие правообладатели «зарубежки» разорвали отношения с российскими издательствами и тем пришлось посмотреть в сторону Поднебесной.

— «После» не значит «вследствие». И мне кажется, тут как раз этот случай. Интерес к китайской литературе по всему миру стал расти, когда Мо Янь стал лауреатом Нобелевской премии (2012), а Лю Цысинь – лауреатом премии Хьюго (2015). В 2017-м в России издали его «Задачу трех тел» (16+) в переводе с английского, и с тех пор год от года на русском стало выходить всё больше переводов китайской литературы, и тиражи тоже постоянно росли и продолжают расти. Если говорить про интерес к китайским веб-новеллам, он тоже возник задолго до санкций: первые любительские переводы Мосян Тунсю появились в том же 2017-м. В целом я не считаю, что происходящее на книжном рынке можно называть бумом китайской литературы: есть некоторый интерес к жанровым авторам, но, к сожалению, на нежанровую прозу и на поэзию он практически не распространяется.

— В чем специфика перевода китайской литературы?

— У нас с Китаем довольно большая культурная дистанция, наши цивилизации росли из разных корней, поэтому переводчику всегда приходится решать вопрос: как показать читателю нужные реалии, не перегрузив текст сносками и пояснениями. И еще дает о себе знать специфика иероглифического письма: любой китайский текст плотнее русского, каждый иероглиф как клубок смыслов, и, когда начинаешь разматывать эти клубки, простое предложение на восемь иероглифов в переводе превращается в огромную буксующую махину. Всегда приходится думать, как эти клубки обратно смотать и чтобы нитки ниоткуда не торчали.

«Ключ» Чехова и сюрприз в детской книжке

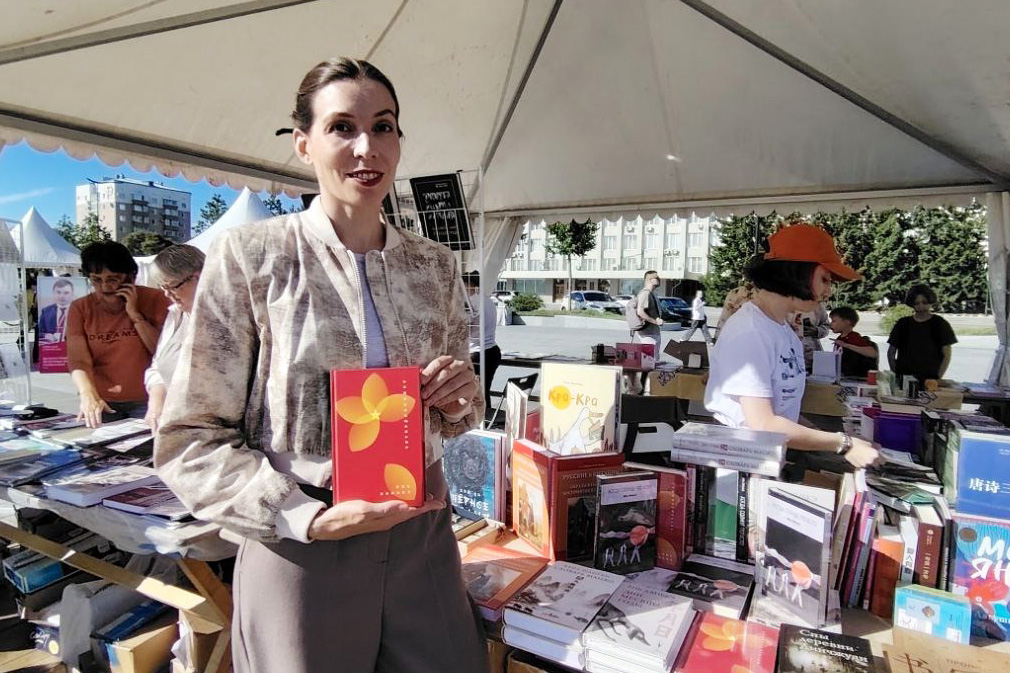

Фото: Любовь Соколовская

Фото: Любовь Соколовская

— Роман Чжан Юэжань «Кокон» (18+), вызвавший интерес у российского читателя, нашим соотечественникам открыли именно вы, доказав издательству, что такая книга не залежится в книжных магазинах. Кто вообще подбирает новые зарубежные книги для перевода?

— По-разному – в то время, когда издавался «Кокон», издатели совсем ничего не знали о китайской литературе, это была terra incognita, и переводчики чаще всего сами приносили в издательства тексты, которые хотели перевести. Сейчас, наверное, 50 на 50: какие-то книги мы предлагаем сами, какие-то издательства покупают после рассылки от китайских агентов (обычно такой покупке предшествует успех книги на западном рынке).

— Как выглядит процесс перевода?

— Сначала я просто читаю книгу — до самого конца, думаю над сквозными решениями (говорящие имена, ключевые фразы), подбираю переводческий ключ: пытаюсь понять, у кого из известных нам авторов схожий стиль, в ходу те же приемы, перекликается интонация. Иногда автор сам дарит тебе ключи: Хань Шаогун переводил на китайский Милана Кундеру и признавался, что этот автор очень на него повлиял. У Чжан Юэжань считываются отсылки к Чехову и Толстому. А вот Янь Лянькэ вряд ли знаком с книгами Саши Соколова, но именно «Школа для дураков» (16+) очень помогла мне при переводе его романа «Когда солнце погасло» (18+).

Дальше я обычно начинаю с первой главы и иду последовательно до конца, стараюсь сразу переводить на чистовик, но, например, со «Словарем Мацяо» (16+) было иначе: первыми я перевела самые сложные главки из середины, которые казались вовсе непереводимыми. Дальше было проще: когда меня подстерегал очередной переводческий затык, я себя успокаивала тем, что самое сложное уже перевела, значит, и тут как-нибудь вырулю. Я обязательно закладываю месяц на вычитку: перечитываю готовый текст на два раза и всегда нахожу много мест, которые нужно исправить.

— Вы переводите в том числе и детские книги. С ними проще, чем со взрослыми или наоборот?

— Те детские книги, которые я переводила, очень маленькие по объему – конечно, там меньше работы. Но когда в книге всего 500 слов, ты должен быть уверен в каждом, и каждое должно стоять на своем месте. Поэтому не могу сказать, что с ними проще работать. К тому же порой случаются сюрпризы. Так, детская книжка «Новые соседи господина Выдры» (3+) Ли Синмина – на первый взгляд этакий «Теремок» на китайский лад. Однако незатейливая сказка в конце оказывается очень затейливой: автор делает отсылки к Шопенгауэру, Джону Доминику, Эриху Фромму. Впрочем, такие примеры, скорее исключение.

Быть в тени не обидно, мне вообще кажется, что работа переводчика намного приятнее: ты слушаешь ритм, подбираешь слова, пригоняешь их друг к другу, это писательская радость, которую никто у нас не отнимет

Полгода – для перевода

— Переводчиков с китайского сейчас очень много – профессия востребована и в нашей области, и за ее пределами. А вот литературных переводчиков с китайского мало. С чем это связано и почему вы выбрали для себя это не самое прибыльное дело?

— Вы сами ответили на свой вопрос: именно невысокая прибыльность при длительной занятости (перевод романа занимает от полугода и больше) – основная причина того, что переводами китайской литературы у нас занимаются единицы. Для многих это граничит даже не со второй работой, а хобби, мне и моим коллегам приходится совмещать эту деятельность с основной. Кто-то преподает, я работаю в игровой локализации, то есть занимаюсь переводом компьютерных игр. Перевод книг для меня начался с… чтения. После стажировки в Китае я вернулась домой, устроилась на работу переводчиком. Языковой практики было довольно много, но всё равно постоянно преследовало чувство, что вне среды язык от меня утекает. Решила начать читать китайскую литературу в оригинале, а когда нашла своих авторов, захотелось перевести, чтобы хотя бы семье показать, почему они мне так нравятся. Попробовала перевести отрывок из романа Цяо Е, стиль которой напомнил мне Викторию Токареву. С этого всё и началось.

— Хороший перевод – это 50 %, а порой и 90 % успеха. Однако переводчик, являясь по сути соавтором, всегда остается в тени. Не обидно ли это? И нет ли желания самой взяться за перо?

— Я бы не сказала, что качество перевода всегда влияет на успех книги, мы много раз убеждались, что это не так (Джоан Роулинг, Стивену Кингу очень не везло с переводчиками, тем не менее книги их имеют огромный успех). Быть в тени не обидно, мне вообще кажется, что работа переводчика намного приятнее: ты слушаешь ритм, подбираешь слова, пригоняешь их друг к другу, это писательская радость, которую никто у нас не отнимет. Но мир, который тебе нужно обжить, уже заботливо кем-то обставлен – только заходи и живи. И еще: вышедшие книги можно хвалить без всякого стеснения — в конце концов, не я ведь их написала!

— Не было ли попыток переводить российских авторов на китайский?

— Нет, я думаю, нужно переводить только на родной язык.

— Вы больше читаете на русском или китайском? Кто ваш любимый китайский автор? Кого бы вам особенно хотелось перевести?

— Стараюсь поровну, чтобы на каждую прочитанную русскую книгу приходилась одна китайская. Очень люблю Чжан Юэжань и Янь Лянькэ, хотела бы переводить их и дальше.

Книжная запрещенка и «цензурные» лазейки

Фото: Любовь Соколовская

Фото: Любовь Соколовская

— Романы «Маленький журавль из мертвой деревни» (16+) и «Сны деревни Динчжуан» (18+), которые вы перевели, запрещены в Китае. Правда ли, что Китай до сих пор находится под тяжелым прессом цензуры?

— Думаю, каждый писатель, живущий и работающий в Китае, знаком с цензурой не понаслышке. Впрочем, полностью запрещенных авторов в Китае очень мало. Существуют табуированные темы, например события на площади Тяньаньмэнь, китайско-вьетнамская война, политика ограничения рождаемости. То есть наличие цензуры, конечно, осложняет авторам жизнь, но не означает автоматически, что все поголовно пишут только про урожай, надои и славят председателя. Тут всё примерно, как в России: глупо отрицать существование цензуры, но и хоронить литературу раньше времени из-за цензуры тоже глупо. К тому же в Китае развит «тамиздат» — кто не может издаться на «материке», имеет все шансы сделать это в Гонконге.

Лучше всего о цензуре сказал Янь Лянькэ, испытавший прокрустово ложе цензуры на себе, как никто другой: «Про цензурные запреты я всегда отвечаю так: во-первых, в Китае действительно существует явная и довольно строгая цензура. Если китайский писатель за всю жизнь ни разу не сталкивался с цензурой, если его книги проходили без замечаний, думаю, стоит усомниться в качестве того, что он пишет. Второе: цензурный запрет вовсе не означает, что книга непременно хороша, в этом нужно отдавать себе отчет. Нельзя автоматически считать все запрещенные книги сокровищами литературы. Третье: цензура не может в одночасье исчезнуть, она будет ужесточаться, но нужно понимать, что это далеко не самое большое препятствие для писателя. Разумеется, цензура и самоцензура очень мешают, но куда важнее для книги — что ты за писатель, что у тебя в голове».

— Вы впервые в Благовещенске? Согласны ли с мнением, что наш город пропитан «китайским духом»?

— В Благовещенске была на фестивале «Берег» в 2022 году, приезжала с лекцией по китайской литературе. Город мне очень понравился. Тогда граница была еще закрыта из-за ковидных ограничений, китайцев было немного, но меня очень тронуло, с какой любовью говорили о них местные, как ждали открытия границы, когда можно будет снова прогуляться по Хэйхэ. Благовещенск и сам располагает к пешим прогулкам. Нас, участников фестиваля, поселили в гостинице в районе пересечения Северной и Театральной. До площади Ленина, где проходил фестиваль, я решила дойти пешком. Но оказалась совсем в другом конце города – только оказавшись в гаражном массиве, я поняла, что перепутала направления. Зато теперь мои представления о городе не ограничиваются туристическим маршрутом.

Справка АП

Алина Перлова – переводчик, популяризатор китайской литературы. Перевела десятки произведений китайских авторов, в том числе популярные романы, такие как: «Кокон», «Маленький журавль из мёртвой деревни» Янь Гэлин, «Четверокнижие», «Сны деревни Динчжуан» Янь Лянькэ и «Словарь Мацяо» Хань Шаогуна. Живет и работает в Новосибирске.

Алина Перлова – переводчик, популяризатор китайской литературы. Перевела десятки произведений китайских авторов, в том числе популярные романы, такие как: «Кокон», «Маленький журавль из мёртвой деревни» Янь Гэлин, «Четверокнижие», «Сны деревни Динчжуан» Янь Лянькэ и «Словарь Мацяо» Хань Шаогуна. Живет и работает в Новосибирске.